【柳氏医派】周颖:《柳氏医学流派》评介

【按】本文原载于《中国中医药报》2022年10月24日第八版,莱阳市文化和旅游局《最美莱阳》转载。

传承柳氏精华 赓续百年世医

——《柳氏医学流派》评介

中国中医药报社 周颖

纵观底蕴深厚、博大精深的中医学可以看出,是扁鹊、张仲景、孙思邈等一大批著名医家创建的医学流派,如伤寒医派、河间医派、易水医派、温病医派等,经过几千年的传承发展,汇成了滔滔不绝的历史长河。这些流派各领风骚,独树一帜,彼此之间又有融汇、渗透与争鸣,最终形成了中医学“一源多流”的学术与文化特色而流传至今。

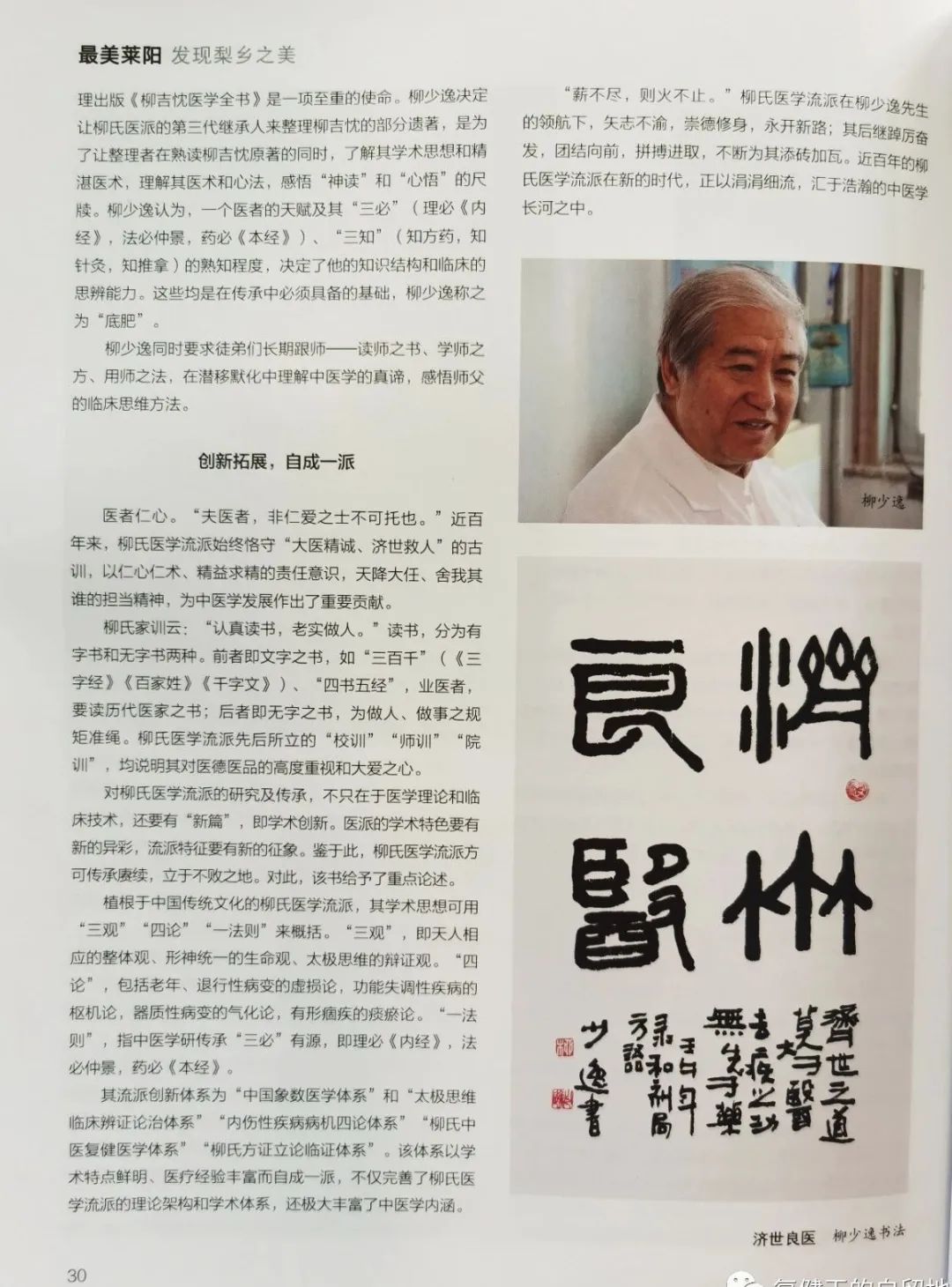

活跃于山东半岛的柳氏医学流派,由柳吉忱、牟永昌、柳少逸及其门生刘玉贤等几代人,经过近百年的辛勤耕耘、深究博采、传承赓续、守正创新,不断完善的一个中医学术流派。该流派是中医众多流派中的一朵奇葩,为中医学发展增添了精彩的一页。

由柳氏医学流派第三代传承人刘玉贤编著的《柳氏医学流派》一书,近日由中国中医药出版社出版发行。该书分为八章,从柳氏医派的形成与传承轨迹、学术思想、学术特色、流派特征、创新学术体系、复健技术体系等进行了全面系统论述。作者思路清晰,文笔隽永,语言畅达,或叙述,重现了父授师传、精勤不倦、博古通今的“大医鸿儒”;或阐述,分析了矢志不渝、皓首穷经、无怨无悔的匠人精神;或归纳,解码了“兹真大学”口传心授、薪火相传、桃李芬芳的“山东模式”。

这是一部传承史,挖掘整理了柳氏医学流派的百年形成与传承轨迹。

这是一部创新史,深刻诠释了柳氏医学流派的学术架构与特色技术。

这是一部教育史,全面总结了柳氏医学流派育人课徒的理念与方法。

传承有序 赓续百年脉络清晰

柳氏医学流派的形成与发展轨迹可用“三源汇流”和“三流汇海”来概括。自20世纪20年代起,柳吉忱先生通过学习李兰逊、施今墨、恽铁樵三大家的学术思想,并将这3人的学术思想融汇到自己的医学实践中。经其系统总结,不断完善,临床验证,于20世纪50年代形成胶东栖霞的一个地域流派。

20世纪60年代至80年代,柳少逸先生在全面传承其父柳吉忱、其师牟永昌、陈维辉学术体系的基础上,经院校学习,发掘文献,研究探索,融合汇通,将中医理论和临床实践不断拓展和深化,于20世纪90年代形成了独特的学术体系,完成了地域派别到学术流派的升华。

这个流派由柳吉忱先生创立,以柳少逸先生为代表人,蔡锡英教授为中坚,刘玉贤、汉敬德、王永前等为后继。该学派发源于栖霞,形成于莱阳,立足于胶东,传播于山东,辐射于全国,影响于日本。

到目前为止,柳氏医学流派开枝散叶,桃李满天下。就柳少逸中医传承工作室而言,首期出徒26人,分布于北京、山东、安徽等地。这些人中,副高职称8人,中级职称8人。3年来,举办学术会议11次,举办推拿、脑瘫、康复培训班7个,在线讲座20余次。

可以说,柳氏医学流派历史源远流长,传承脉络清晰,代表人物成就显著,医学著作频繁问世,学术理论已成体系,临床应用广泛,流派特征鲜明,社会影响巨大,是山东乃至全国颇有声誉的一个中医学学术流派。

国学筑基 勤求古训博览群书

该书阐述了柳氏医学流派传承国学筑基的重要性和必要性。孔子曰:“通天地人曰儒”,医亦同之。古往今来,一些历代医学巨匠的知识结构,跨越专业界河,纵横捭阖于不同领域,涉猎于医学、哲学、数学、天文、地理、历法、气象等多学科。他们都是学贯古今的通才,具有丰厚的文化底蕴。

“文是基础医是楼。”柳吉忱先生常云:“学好中医要有传统文化功底。文是什么?就是文史哲。古语‘秀才学医,笼中捉鸡’说明什么?你学了四书五经,再学中医学就容易得多。”历经数千年的中医学,与祖国传统文化形影相随,无法分割。如果具备一定的传统文化知识,对中医药理论的理解十分有益。正如清人刘兆在《幼科诗赋》序中所云:“自昔医道之传之于儒,谓儒道固通于医道也。”

柳氏课徒,强调必须从传统文化入手。柳吉忱先生对柳少逸先生启蒙之初,要求背诵《三字经》《百家姓》《千字文》。随着年龄的增长,要求背诵《医学三字经》《药性赋》《汤头歌诀》等中医启蒙读物。然后逐步讲授自己撰写的《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》《神农本草经》等讲稿。柳吉忱先生之所以有如此要求,并强调做到“精读”与“心悟”,是自己有先儒后医的切身体会。

也正是因为有了一定的国学基础,使得柳少逸先生对中医学的学研得以深化。“五运六气学说浅谈”一文,探讨了中医学的文化学意义;“从古今名医简析中医人才的知识结构”中,分析了古今名医的文化结构,论证中医学是跨越多学科的一种广义的医学;“从中医学的结构谈黄元御的医学成就”中,进一步明确医学(狭义)、医术、医道的结构,表述了传统文化对中医学的深刻影响,以及医学大师知识结构中“文”的重要性;编辑了《中国名中医名言辑释》一书,强调中医药文化的核心价值是以人为本、医乃仁术、天人合一、调和致中、大医精诚之理念。就中医的任何派别而论,其必根植于中国传统文化及中医的基础理论之中。否则将成为无根之木、无源之水。

柳少逸先生课徒,也是崇尚经典。要求弟子多读文史哲古籍,尤其是先秦经典。其目的即从源头上直观古人对天地人的理解与感悟,以加深学生对中国传统文化的热爱与兴趣,提高他们的中医思维方式和文化素质。

继承是创新之源。在柳氏医派的传承庚续工作中,整理出版《柳吉忱医学全书》是一项至重的使命。柳少逸先生让柳氏医派第三代传人来整理柳吉忱先生部分“遗著″的决定,意谓让整理者熟读其原著,了解柳吉忱先生的学术思想和精湛医术,理解其医术和心法,感悟“神读″和“心悟″的尺牍。这是因为,一个医者的天赋及其“三必”(理必《内经》,法必仲景,药必《本经》)、“三知”(知方药,知针灸,知推拿)的熟知程度,决定了他的知识结构和临床的思辨能力。这些均是在传承中所必具备的基础,柳少逸先生称之为“底肥”。

他课徒同时要求长期跟师经历——读师之书,学师之方,用师之法,在潜移默化中理解中医学的真谛,感悟师之临床的思维方法。所以,中医学的传承,不是简单“套袭”,也不是“克隆”,而是勤求古训,博览群书,重视临床,努力做到“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,方能在守正的基础上不断创新。柳氏医学流派发展到柳少逸先生一代,形成了鲜明的“至重唯人命,最难却是医”之立品,“学所以为道,文所以为理”之学风。

仁德铸魂 救死扶伤精诚济世

医者仁心。“夫医者,非仁爱之士不可托也。”近百年来,柳氏医学流派始终恪守大医精诚、济世救人的古训,以仁心仁术、精益求精的责任意识,天降大任、舍我其谁的担当精神,为中医学发展做出了重要贡献。

柳氏家训云:“认真读书,老实做人。”这读书,分为有字书和无字书两种。前者即文字之书,如“三百千”(《三字经》《百家姓》《千字文》、“四书五经”,业医者,要读历代医家之书;后者即无字之书,也就是做人、做事之规矩准绳。柳氏医学流派先后所立的“校训″、“师训″、“院训″,以及《莱阳复健医院文化读本》的出台,均说明柳氏医学流派对医德医品的高度重视和大爱之心。

该书从柳吉忱先生投笔从戎,舍生忘死参加抗日工作,利用中草药和针灸为部队官兵和广大群众救死扶伤的非凡壮举,到柳少逸先生悬壶济世、捐资办学、扶贫助残的大家风范;从蔡锡英教授躬耕杏林、心系百姓、甘为人梯的悲悯情怀,到后继者刘玉贤、汉敬德、王永前恪守师训、夜以继日、勇当先锋的责任担当,均彰显了“柳家人 ”“大医精诚论”、“不失人情论”之品格与修为。近百年来,柳氏医学流派治病救人、扶弱济困、助学助残无数,就诊治脑瘫儿童而言,已达300余万人。

“品学兼修,庄敬自强,立身处世,道德文章。”做“柳家人”,要有 “为人民服务”的信仰,坚持“大医精诚”的操守,笃行“医乃仁术”、“医者仁心”的修为,牢记“读书、做人”的师训,从而“立德、立功、立言”,做一个为中医而生的柳氏医学流派传人!

创新拓展 五大体系自成一派

对柳氏医学流派的研究及传承,不光是医学理论和临床技术,而是要有“新篇″,即学术创新。医派的学术特色要有新的异彩,流派特征要有新的征象。鉴于此,柳氏医学流派方可传承庚续,立于不败之地。对此,该书给予重点论述。

植根于中国传统文化的柳氏医学流派,其学术思想可用“三观”、“四论”、“一法则”来概括。“三观”,即天人相应的整体观、形神统一的生命观、太极思维的辩证观。“四论”,包括老年、退行性病变的虚损论,功能失调性疾病的枢机论,器质性病变的气化论,有形痼疾的痰瘀论。“一法则”,指中医学研传承“三必”有源,即理必《内经》,法必仲景,药必《本经》。

其流派创新体系为“中国象数医学体系”、“太极思维临床辨证论治体系”、“内伤性疾病病机四论体系”、“柳氏中医复健医学体系”、“柳氏方证立论临证体系”。该体系以学术特点鲜明,医疗经验丰富而自成一派,不仅完善了柳氏医学流派的理论架构和学术体系,还极大丰富了中医学内涵。

该书分析精辟,文采斐然。如论述“柳氏医派以方证立论”分为八个部分,其题目竟然合成一首诗:“方证立论首明理,方法辨证又统一。熟稔多方为有方,运用原方应精细。适应病情精化裁,类方遴选明同异。合方处置疑难病,创制新方出神奇。”

近百年来,在发扬“汲古求新、笃学敬业”精神指引下,柳氏医学流派取得的显著成绩令人刮目相看。到目前为止,柳氏医学流派出版医学著作50余部,待版12部,撰写学术论文近700余篇。入列各级政府非遗保护项目、学术流派传承项目、中医药特色优势技术推广项目、中医药科技创新发展计划项目、中医药特色疗法挖掘整理推广项目20余项。柳少逸先生为胶东柳氏医派、广意派小儿推拿术、中国象数医学、医经学派推拿术、五运六气柳氏学派、医经学派针灸术、柳氏陶刻及陶刻文技艺等10项技艺的代表性非遗传承人。

“薪不尽,则火不止。”目前,柳氏医学流派在柳少逸先生的领航下,矢志不渝,崇德修身,永开新路,在山东乃至全国继续开枝散叶;其后继踔厉奋发,团结向前,拼搏进取,不断为其添砖加瓦。近百年的柳氏医学流派在新的时代,正以涓涓细流,汇聚于浩瀚的中医学长河之中。