【柳氏医派】为什么张仲景《伤寒杂病论》方对新冠有效?听柳少逸先生解读。

【按】新冠疫情发生三年多来,中医“三药三方”抗疫取得世界瞩目的成就,让国人重拾对中医的信心,尤其是经方治疗新冠有效的话题一度成了热门。实则在中国中医药出版社2015年出版的《柳少逸医论医话选》中,早就谈到了这一问题,深度诠释了六气大司天与医派形成的关系,揭示了1984年之后的60年,为大司天的第79甲子下元,为厥阴风木少阳相火风木之纪。与张仲景时代之第49甲子所处大司天相同,均为疫病可发之纪。故而伤寒方对当前流行疫病有效。本文柳少逸老师从运气学说的角度,通过谈《伤寒论》的原来,厘清当前疫情与伤寒方有效的缘由。

从运气学说谈《伤寒论》原理

公元200—210年左右,东汉末年,张仲景继承了《黄帝内经》的基本理论,结合自已的临床经验,而著述了《伤寒杂病论》。由于他开创了辨证施治的法则,所以他对祖国医学的发展作出了卓越的贡献,而被后世称为医圣。在谈到《伤寒杂病论》的原理时,余之学师陈维辉先生认为:《伤寒论》的六经传变规律起源于五运六气学说。今就学师维辉先生的传授做以表述。

《素问·天元纪大论》云:“夫五运阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,可不通乎?”清·吴瑭《医医病书》云:“五运六气之理,天地运自然道。”说明了五运阴阳的自然规律,是宇宙万物万事发展和消亡的根本原则。

金代刘完素《素问玄机原病式·序》云:“观夫医者,唯以别阴阳虚实,最为枢要,识病之法,以其病气归于五运六气之变化,明可见矣。”由此可知,运气学说是中医学核心理论的重要部分。

宋代郭雍在《仲景伤寒补亡论·伤寒名例十问》中云:“气候有应至而不至,或有未应至而至者,或有至而太过者,皆成病气,亦时行之一也。”这和《素问·六微旨大论》中运气学说的论述是完全一致的。因此,《伤寒论》的六经命名,完全从运气而得名。所以,清代陈修園在《伤寒论浅说》中指出了:“六气之标本中气不明,不可以读伤寒论”。从而说明了伤寒论的基本原理来源于运气学说。张仲景的《伤寒杂病论》成书以后,由于连年的兵火战乱而散失,可能有不少重要的基本论述也逸失了。

一、伤寒六经传变与经络的关系

宋代,著名的伤寒论专家朱肱尚云:“治伤寒,先须识经络,不识经络,如触途冥行。”所以,张仲景《金匮要略·脏腑经络先后篇》中重点提出病因时云:“一者经络受邪入脏腑,为内所因也。”意谓经络受邪,传入脏腑,此乃正气不足,邪气乘虚而入所致,故言“为内所因”。这就充分地说明了伤寒论的六经传变,它实际上就是十二经传变的简称。可见仲景是非常重视经络学说。因为,它同源于运气学说。只是古书失传罢了。

后世医家对运气经络学说均有所阐明,如刘完素,朱丹溪,李东垣,张洁古,朱肱等。明代李时珍的《本草纲目》就有“五运六淫用药式”。

既然,阴阳五运是中医学的核心问题。那么我们就以五运阴阳机理来研究《伤寒论》的原理。

《伤寒论·卷二》“伤寒例第三”云:“夫欲候知四时正气为病,及时行疫气之法,皆当按斗历占之。”“斗历”:即十二壁卦所反映的时令节气规律。该篇又云:“是故冬至之后,一阳爻升,一阴爻降也;夏至之后,一阳气下,一阴气上也。”我们从图一来看,它是十二壁卦图。由此可见,壁卦是反映气候节令阴阳消长的规律,即阴消则阳长,阳消则阴长。

壁卦的壁字,《白虎通》云:“壁者,外园象天,内方象地。”《诗·卫风》云:“如圭如辟。”圭是观测日影长短,用来测知时令节气。壁是表示天地运动时阴阳消长的规律。壁通用于辟,古代辟就是君,所以壁卦又称天子卦。它能反映出四时、八节,十二月,二十八宿的阴阳消长规律。

《易通卦验》云:“冬至,晷长一丈三尺,当至不至,则旱,多温病;未当至而至,则多病暴逆心痛”“夏至,晷长一尺四寸八分,当至不至,国有大殃,旱,阴阳并伤,草木夏落,有大寒;未当至而至,病眉肿。”这就说明了十二壁卦能够反映出五运阴阳及其发病的规律。

从图一可知,冬至,一阳初动于下,一阴消失,地雷为复卦,称为天根。夏至一阴生于下,一阳消失,天风为姤卦,称为月窟。它说明了历法上阴阳消息规律。

《素问·五运行大论》云:“子午之上,少阴主之。丑未之上,太阴主之。寅申之上,少阳主之。卯酉之上,阳明主之。辰戌之上,太阳主之,巳亥之上,厥阴主之。”把它们放在壁卦上。子水是足少阴肾,午火是手少阴心,它们相冲地就是相互循环的动力。

现在我们仍从图一来看伤寒六经传变。

六经传变是从太阳寒水膀胱经开始的,但疾病的潜伏期是从厥阴风木心包络经的受邪而生。风木受邪就会伤风感冒。

《素问·皮部论》云:“心主之阴,名曰害肩,上下同法。视其部中有浮络者,皆心主之络也,络盛则入客于经”“是故百病之始生也,必先于皮毛,邪中之则腠理开,开则入客于络脉,留而不去,传入于经,留而不去,传入于腑。”“害肩”:张介宾注云:“肩,任也,载也。阳主乎运,阴主乎载。阴盛之极,其气必伤,是阴之盛也,在厥阴;阴之伤也,亦在厥阴,故曰害肩。”心主(心包)经是属于表的。所以张仲景在《金匮要略》“伤寒例第二”篇中记云:“凡伤寒之病,皆从风寒得之。始表中风寒,入里则不消矣。”这说明了外感疾病从表证伤风转入伤寒。

伤风开始之后,疾病转变到太阳寒水。寒水受伤则称伤寒。所以,伤寒是从太阳开始的。太阳寒水的膀胱经属于夬卦。夬卦已经包含一阴,阴阳开始发生了消长。

《素问·阴阳应象大论》云:“善诊者,察色按脉,先别阴阳。”《伤寒论》第七条云:“病有发热恶寒者,发于阳也。无热恶寒者,发于阴也。”张景岳强调掌握阴阳的重要性,故云:“凡诊病施治,必先审明阴阳,乃为医道之纲领”“医道虽繁。可一言以蔽之,曰阴阳而已。”

所以,对于疾病的辨证施治方法首先在于审别阴阳,这也是伤寒传经的阴阳消长原则。病情发展总是以阳气的存亡来观察预后的吉凶。故而“扶阳抑阴”是《伤寒论》在诊治中的要领。

张仲景《伤寒论》“辨脉第一”篇云:“凡阴病见阳脉者生。阳病见阴脉者死。”此即阳病见阴,病必危殆;阴病见阳,虽困无害。故尔扶阳抑阴是《伤寒论》的重要法则。

病证是从表入里,则阳转阴。所以,六阳转入五阳,一阴见于足下。夬卦一阴见时为伤寒的开始。太阳寒水受伤为伤寒。足太阳膀胱经称为太阳病。这时阳气还盛,故病尚轻。

《素问·灵兰秘典论》云:“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。”郭雍《仲景伤寒补亡论·六经统论》中云:“足太阳膀胱,起于目内眥,上头,连于风府。分为四道,下项,并正别脉上下六道,以行于背,与身为经,太阳之经,为诸阳主气。或中寒邪,必发热而恶寒,缘头项腰脊,足太阳经所过处。今头项痛,腰脊强,身体疼,其尺寸脉俱浮者,故知太阳经受病。此其大略也。”汗是津液所化,津液受到病变,就会产生汗与不汗的现象。这里我们可以了解到伤寒起于膀胱经,简称太阳病。这就说明了《伤寒论》所说的六经是指经络中足经六经。

六经传变的规律,可以从图一来分析:

1、循经传

《素问·热论》云:“伤寒一日,巨阳受之,故头项痛,腰脊强;二日阳明受之,阳明主肉,其脉挟鼻,络于目,故身热,目疼而鼻干,不得卧也;三日少阳受之,少阳主胆,其脉循胁络于耳,故胸胁痛而耳聋。三阳经络皆受其病,而未入于藏者,故可汗而已。四日太阴受之,太阴脉布胃中,络于嗌,故腹满而嗌干;五日少阴受之,少阴脉贯肾,络于肺,系舌本,故口燥舌干而渴;六日厥阴受之,厥阴脉循阴器而络于肝,故烦满而囊缩”“七日巨阳病衰,头痛少愈;八日阳明病衰身热少愈;九日少阳病衰,耳聋微闻;十日太阴病衰,腹减如故,则思饮食;十一日少阴病衰,渴止不满,舌干已而嚏;十二日厥阴病衰,囊纵,少腹微下,大气皆去,病日已矣。”“少愈”:意稍愈。“不满”:不再烦满。此段经文表述的是循经传。循经传是说明阳气渐少,五阳转化成六阴,病由表及里,病势渐重。传到了六日以后足经传完。七日传入手经,阳气逐渐恢复,传到了十二日以后,就病好了。如果十二日以上还没有好,那就危险了,变为其他的坏病了。

郭雍《仲景伤寒补亡论·六经统论》云:“足阳明胃之经。从鼻起,侠于鼻,络于目,下咽。分为四道,并正别脉六道,上下行腹,纲维于身。盖诸阳在表,阳明主肌肉,络于鼻,故病人身热,目疼,鼻干,不得卧,其脉尺寸俱长者,故知阳明经受病”“足少阳胆之经,起目外皆,络于耳,分为四道,下缺盆,循于胁,并正别脉六道上下,主经营百节,流气三部,故病人胸胁痛而耳聋,或口苦咽干,或往来寒热而呕,其脉尺寸俱弦者,知少阳经受病也”“足太阴脾之经。为三阴之首,其脉布于脾胃,络于咽喉,故病人腹满而嗌干,其脉尺寸俱沉细者,知太阴经受病也”“足少阴肾之经,其脉起于中小指之下,斜取足心,别行者入跟中,上至股内后廉,贯肾络膀胱,直行,从肾上贯肝膈,入肺中,系舌本,伤寒热气入于藏,流入於少阴之经。少阴主肾,肾恶燥,故渴而引饮,又经发汗吐下以后,藏腑空虚,津液枯竭,肾有余热亦渴,故病人口燥舌干而渴,其脉尺寸俱沉者,少阴受病也”“足厥阴肝之经”“其脉循阴器而络于舌本,脉弗营则筋急,筋急则引舌与卵,故唇青舌卷而囊缩。凡病人烦满而囊缩,其脉尺寸俱微缓者,知厥阴经受病也。”由此可见,伤寒论的六经传变是足经的传变。

2、越经传

越经传是不按循经的次序相传,它隔一经相传。如太阳病不传阳明经,它越过阳明经传到少阳经。这种病大多数是由于病邪旺盛,正气不足而产生的。

3、误下传

误下传是不按循经的次序相传,它隔了二经相传。如太阳病误下传到了太阴经。它反映了病邪由表入里,正气易于衰退所致。

4、表里传

表里传是按经络表里的关系相传。如《素问·血气形志篇》中所云:“足太阳与少阴为表里,少阳与厥阴为表里;阳明与太阴为表里,是为足阴阳也;手太阳与少阴为表里,少阳与心主为表里,阳明与太阴为表里,是为手之阴阳也。”所以,太阳病由表入里,传入足少阴肾经。

5、首尾传

首尾传是由太阳病直传厥阴经。病如不愈,则变化会更进一步。

6、直中

直中是起病不见三阳,而直接就见三阴症状,由于病人体亏,阳气不足,正气已衰,外邪直中而成为虚寒证。

7、里传表

里传表是病邪由里传出表,由三阴转成三阳,正气渐渐恢复,正胜邪,病情逐渐好转。

8、合病

合病是两经或三经同时受邪,或半表半里,即有太阳表证,又有阳明里证。

9、併病

併病是一经症状未消,又传了一经。如太阳病转阳明时同时存在两经证候。

以上九种转化规律,可以从图一中得到证明。

二、经络的命名起源于五运阴阳

元代李东垣《此事难知·日用》云:“复、临、泰、壮、夬、乾、姤、遁、否、观、剥、坤二六”“气终于丑始于寅,血谛辛阴从下去”“血气包含六子中,昼夜行流五十度……知之非难行之难,造次颠沛宜常。”此乃金元四大家的李东垣也用壁卦来解释气血循环的理论。参考图二。他的口诀前二句是壁卦。其中“坤二六”就是坤六断()之坤卦。

气从手太阴肺(寅为肺)开始循环,最后终止足太阴脾(丑位脾)。血同样从手太阴肺(辛为肺)开始循环,也同样终止于足太阴脾丑,再从寅肺开始昼夜循环五十度,此即脾为生血之源之理。诚如《素问·经脉别论》所云:“饮于入胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺。”《灵枢·决气篇》云:“中焦受气,取汁变化而赤,是谓血。”《难经·藏府配象》篇云:“血为荥,气为卫,相随上下,谓之荣卫,通行经络,营周于外。”《难经·荣卫三焦》中云:“荣气之行,常与卫气相随”“荣行脉中,卫行脉外,荣周不息,五十而复大会。”《灵枢·营为生会》云:“故五十度,而复大会于手太阴矣。” 元代,滑伯仁《十四经发挥》中云:“故经脉者,行气血,通阴阳,以荣于身者也。”由此可知,脾脏有统摄血液的功能,它处于人身的中焦部位,它通过了肺脏,把荣卫气血在全身循环五十度,气血都是以肺脏为起止,周流不息。血在脉内,气行脉外。肺主行气而脾统血。气血通过了经脉而循环。

李东垣《此事难知·气血之体》云:“血随气行”“从乎天也,自艮而之巽”“从乎地也,自乾而之坤,是以乾坤之用备矣。言天者道者,从外而之内也。言地道者,从内而之外也。从外之内者,伤寒也。从内之外者,杂病也。”可谓要言肯綮。这就是说,气血通过经脉来循环,它也同样受五运阴阳所制约。艮就是寅春,巽就是厥阴。冬伤于寒,春必病温。这样,伤寒循环传到了厥阴,气血失调,产生了伤寒证。如果从乾坤代表壁卦来看,一切的杂病都可以包括在内。无论伤寒和杂病都要掌握经脉的变化规律。所以《灵枢·卫气》篇云:“能别阴阳十二经者,知病之所生,候虚实之所在者,能得病之高下。”《灵枢·经脉》篇又强调指出:“经脉者,所以决死生,处百病,调虚实,不可不通。”综上所述,由于经络受五运阴阳法则所制约,它们的命名都是按这个法则而定的。

厥阴风木有亥和巳,亥的位置上有乾(天)坤(地)两卦。亥属水,甲木长生在亥,它象徵着天上下降雨水,滋润着大地上的树木。肝属木。所以,肝在亥上取名为足厥阴风木。巳的位置上有乾(天)巽(风木)两卦。巳属于火。它象徵着猛风吹野火而燃烧山林。心包属于相火,所以心包在巳上取名手厥阴心包。

少阴君火有午和子。午的位置上有离(火)卦。午和离都属于火。它象徵着熊熊的热火在燃烧。心属君火。所以,心在上午取名为手少阴君火。子的位置上有坎(水)卦。子和坎都属象在于水。它们象徵着浩荡的洪水在奔流,肾属于水。所以,肾在子上取名为足少阴肾水。

太阴湿土有丑和未。丑的位置上有临(地泽)卦。丑属于土。它们象徵着大地上成群的沼泽使土潮湿,脾属于土。所以脾在丑上取名为足太阴湿土。未的位置上有遁(天山)卦。未属土,它们象徵着隐藏在山土中金石。肺属于金。所以,肺在未上取名为手太阴肺金。

少阳相火有申与寅。申的位置上有坤(地)否(天地)两卦。申属于金。否是受克制到了极点。它象徵着猛烈的大火在冶炼金属。三焦属相火。所以,三焦在申上取名为手少阳相火。寅的位置上有艮(山)泰(地天)两卦。寅属于木。艮多为坚硬多节的树木。它象徵着山野间生长一片片的楠木、楠竹。胆属于春木,所以,胆在寅上取名为足少阳胆木。

阳明燥金有酉和卯。酉的位置上有兑(泽)观(风地)两卦。兑属西方金。酉属于金,它象徵着一堆堆使人眼花瞭乱的金属。大肠属金。所以,肠在酉上取名为手阳明燥金。卯的位置上有震(雷)大壮(雷天)两卦。《周易·说卦》说:“震,动也。”《公羊传》说:“震者何,地动也。”卯属于木。它象徵着猛烈的地震在震撼着土地。胃属于土。所以,胃在卯上取名为足阳明胃土。

太阳寒水有辰和戌。辰的位置上有夬(泽天)卦,《周易·夬卦》说:“彖曰夬,决也。”《左传·襄公三十一年》说:“不如小决使道。”决就是决水。辰属土而为癸水之墓。它象徵着冲破了长堤的洪流。膀胱又属于水,所以膀胱在辰上取名为足太阳寒水。戌的位置上剥卦(山地)。《周易·剥卦》说:“山附于地。”戌为火之墓。它象徵着地上残余的火。小肠属火。所以,小肠在戌上取名为手太阳小肠火。

综上所述,五运阴阳学说影响到经络的命名。

三、伤寒传足不传手的规律

伤寒传足不传手,它是古代对疾病扶阳抑阴的一种法则。

火之方是夏至;秋之分是秋分,这是手经的方位。水之方是冬至;春之分是春分,这是足经的方位。见图一。表述了壁卦的阴阳消长的规律。

郭雍《仲景伤寒补亡论·六经统论》中有云:“伤寒独传足阴阳六经。何也?孙真人云:人有五藏。心肺二藏经络,所起在手十指。肝肾与脾经络,所起在足十指。夫风毒之气,皆起于地,地之寒暑风湿,皆作蒸气,足常履之。所以中人必中于足。”这是以风毒感足的理论来说明寒伤传足不传手。但这还是不能透彻地说清楚。

张仲景《伤寒论例第三》篇云:“冬至之后,一阳爻升,一阴爻降也;夏至之后,一阳气下,一阴气上也。斯则冬夏二至,阴阳会也,春秋二分,阴阳离也,阴阳变易,人变病焉。”从天子卦的阴阳消长规律来看,即《素问·至真要大论》“气至之谓至,气分之谓分,至则气同,分则气异。所谓天地之正纪也。”之谓。天地阴阳之气,既交错而不下,人所以变病。此即《黄帝内经》“阴阳相错而变由生也”之谓。

刘元素《素问玄机原病式·六气为病》中云:“冬,阳在内而阴在外,地上寒而地中暖,夏则反此者,乃真理也。假令冬至为地阴极,而生阳上升,夏至则阳在上,而阴在地中者,当地上热地中寒可也”“如冬至子正一阳升,而得其复,至于已则阴绝,而六阳备,是故得其纯乾;夏至午正则一阴生,而得姤,至于亥则阳复也。然子后面南,午后面北,视卦之爻,则子后阳升午后阴降,明矣。”他把壁卦阳升阴降的原理用来分析热证战栗的病机。他突出地用物理学的方法,把冬夏地面土壤中热梯度的温差变化来说明阴阳变化,这是难能可贵的,可惜他没有把这个升原理用在伤寒论上。

现在我们认为伤寒传足不传手是以壁卦的阴阳消长来分析的。见图一的卦爻。

冬至子时一阳生于足下,五阴而一阳,这就是复卦,代表了阴消阳长。夏至午时一阴生于手上(举手),五阳而一阴,这就是姤卦,代表了阳消阴长。

从而说明了以子午线为准,东半球人们看卦爻,卦爻是正面方向。所以,人们看到一阳爻在足下逐渐上升。西半球人们看卦爻,卦爻是反面方向。所以,人们看到一阴爻在手上逐渐下降。这就是阳升阴降的原理。根据阴阳法则,任何事物都有阴阳,绝阴不长,孤阳不生,物极必反。因而,阴极必阳,阳极必阴,所以,乾卦纯阳,实际上纯阳包阴、坤卦纯阴,实际上纯阴包阳。

由此可见,阳气在下称为足经,阴气在上称为手经。坤卦包阳为足经,乾卦包阴为手经。

现在,我们看图一,伤寒传足不传手的规律。这以阴降阳升,阴消阳长为原则。伤寒一日为夬卦,一阴下降,传足太阳。二日为大壮卦,二阴下降,传足阳明。三日为泰卦,三阴下降,传足少阳。四日为临卦,四阴下降,传足太阴。五日为复卦,五阴下降,传足少阴。六日为坤卦,六阴下降,传足厥阴。阴盛阳衰。病势严重。

根据前面所提方法反看。七日为剥卦,一阳上升,传手太阳。八日为观卦,二阳上升,传手阳明。九日否卦,三阳上升,传手少阳。十日遁卦,四阳上升,传手太阴。十一日姤卦,五阳上升,传手厥阴。十二日乾卦,六阳上升。阳盛阴衰,病将痊愈。

足经阳气不足,怕伤阳,所以,伤寒都是足经阳气不足所致。手经阳气有余,而阴气渐少,不怕伤阳,所以,伤寒传足则病,传手则愈。李东垣《此事难知》中语云:“伤寒言足经,不言手经图,手经皆有余,足经皆不足。”因此,扶阳抑阴是治病中根本大法。

四、伤寒中解时辰规律

《伤寒论》云:“病有发热恶寒者,发于阳也,无热恶寒者,发于阴也。发于阳者,七日愈,发于阴者,六日愈,以阳数七,阴数六故也。”故此系三阳三阴大纲领,寒热虚实之原本,不可不明也。

为什么说,阳数七,阴数六呢?当根据河图数来分析。河图数中有天一生水,地六成之之论。因为,天一生水,水为坎,复的卦,地六成之。地气属阴,所以在泉以六为成数,成数也就是成就、终止的数。这就是地气在泉,水的阴数是六。复卦一阳上升。

河图数中又有地二生火,天七成之之记。因为,地生二火,火为离姤的卦,天七成之。天气属阳,所以司天以七为成数。这就是天气司天,火的阳数为七。姤卦一阴下降。

三阴三阳都是以子午为准则,虚实寒热的根本在于阳升阴降。六、七日从足经传入手经。要么病好转,要么就要病死。故郭雍《张仲景伤寒补亡论》有:“六七日传经皆遍,阴阳俱受病已,故重者死也”之论。

伤寒的六经都有解病的时辰。太阳病解病是从已到未时。阳明病解病是从申到戌时。少阳病解病是从寅到辰时。太阴病解病是从亥到丑时。少阴病解病是从子到寅时。厥阴病解病是从丑时到卯时。见图三。

太阳司天在午的位置是夏至。午又在巳未之中。所以太阳病解病的时辰是从巳到未时。

太阴在泉在子的位置是冬至。子又在亥丑之间。所以太阴病解病的时辰是从亥到丑时。

少阳在卯的位置是春分。卯在寅辰之间。所以少阴病解病的时辰是从寅到辰时。

阳明在酉的位置是秋分。酉在申戌之中。所以阳明病解病的时辰是从申到戌时。

少阴在丑的位置是季冬的大寒。丑在子寅之间。所以少阴病解病的时辰是从子到寅时。

厥阴在寅的位置是盂春的雨水。寅在丑卯之中。所以厥阴病解病的时辰是从丑到卯时。

《伤寒论》中又云:“假令夜半得病,明日日中愈。日中得病,夜半愈。何以言之,日中得病夜半愈者,以阳得阴则解也。夜中得病明日中中愈者,以阴得阳则解也。”这就是说,即然知道解病的时辰,就可以知道得病的时辰。因为,阴阳偏胜就会得病,阴阳相得就会解病,阴阳绝结就会死亡。夜晚阴气胜,它得到白天的阳气就会缓解,反之亦然。

夜半为子时,日中为午时。子时得病,午时可解;午时得病,子时可解。过不了解时则死,过了解时则解。日出为卯时,日入为酉时,卯酉互为中解时辰。鸡鸣为丑时,日昳为未时,丑未互为中解时辰。平旦为寅时,日晡为申时,寅申互为中解时辰。此为地支相冲的时辰。见图三。

重病痼疾多发病于二至二分,多死于二至二分。尤其年月日时均逢子、午、卯、酉之时。如1978年,戊午年,上半年少阴君火司天,下半年阳明燥金在泉,气温聚增,戊午年中戊午月之戊午日的午时,病危的人就很难渡过。但具体病情还要根据五运阴阳和生克制化来分析。还要以脏腑病情来预计。象这种三午相逢的机会不多,只是说明气候节气变化对人身机体有影响。

王叔和述仲景之言云:“中而即病者、名曰伤寒,不即病者,寒毒藏于肌肤,至春变为温病,至夏变为暑病。”总的来说,都叫做伤寒,伤寒就是冬伤于寒,太阳寒水受伤,太阳病就开始了。冬就是季冬大寒,春就是盂春雨水。以大寒丑月和雨水寅月的冬春之交为伤寒的开始。从图三来看,伤寒为什么独取戌寅,这是有一定含义的。

综上所述,伤寒论的基本原理,就是五运阴阳。伤寒论是在《黄帝内经》的基础上通过实践而发展起来的。因为我们只有很好的研究五运阴阳原理,才能真正认识到《黄帝内经》和《伤寒论》的基本原理。

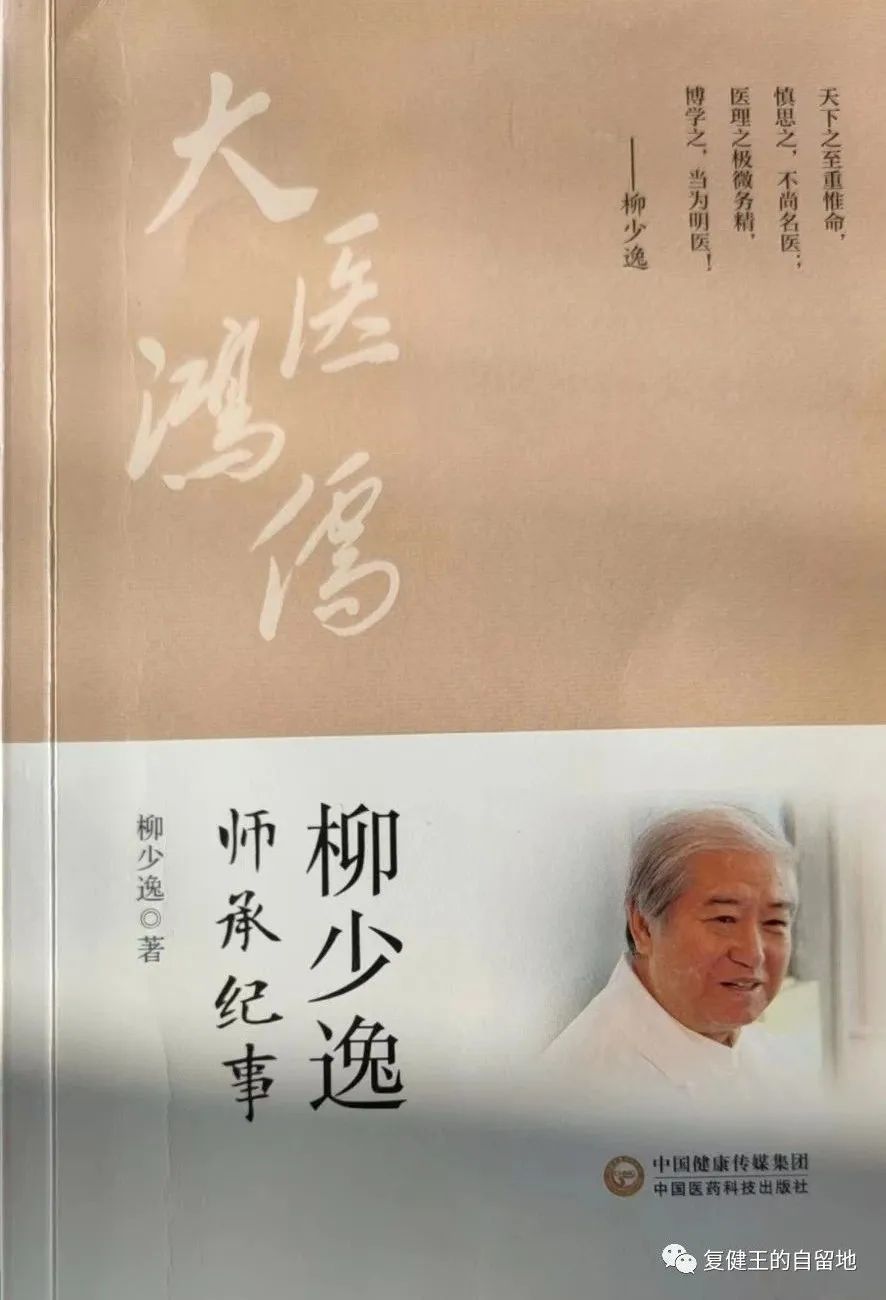

【注】本文原载于中国医药科技出版社柳少逸著《柳少逸师承纪事》2021年6月第一版。