【柳氏医派】柳氏“独一穴针方”之气街方(2)

柳氏“独一穴针方”之气街方(2)

(3)腹街针方(肓俞、天枢、脾俞诸俞穴)

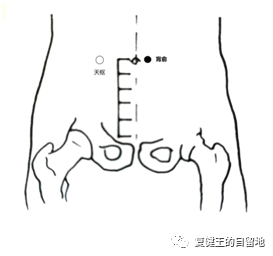

【取穴】肓俞:肾经之腧穴。穴居脐中部旁开0.5寸处。因其与膀胱经之膏肓、胞肓、肓门相通,为肾气输注腹部之处,故名。

【操作】直刺0.5-0.8寸。《灵枢·经水》:足少阴深二分,留三呼。《甲乙经》:针1寸。

【附图】

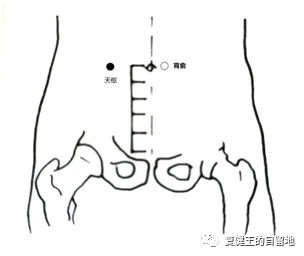

【取穴】天枢:胃经之腧穴,穴居腹中部,距脐中2寸处。

【操作】直刺0.5-1寸。《灵枢·经水》:足阳明刺深六分,留十呼。《甲乙经》:刺入五分,留七呼。

【附图】

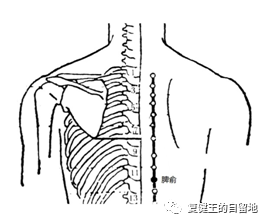

【取穴】脾俞以下之胃肠之俞:膀胱经十一椎旁开1.5寸为脾俞,依次为胃俞、三焦俞、肾俞、气海俞、大肠俞、关元俞、小肠俞。

【操作】针刺宜向下斜刺0.5寸。《灵枢·经水》:足太阳深五分,留七呼。《甲乙经》:刺入三分,留七呼。

【附图】

【方解】《灵枢·卫气》篇云:“气在腹者,止于背腧与冲脉于脐左右之动脉者。”张景岳认为“背俞”一为平十一椎旁脾俞以下之俞穴,一为肓俞、天枢穴。肓俞为足少阴、冲脉交会穴,又为肾气输注于腹部之处,以其益肾培元、荣任濡冲、健脾和胃、理气止痛之功,而为腹部疾患之要穴,施以针刺术,名“腹街肓俞针方”;天枢,足阳明胃经脉气所发之处,又为大肠经之募穴,穴居脐旁,为上下腹之界畔,通行中焦,有斡旋上下,职司升降之功,施以针刺术,名“腹街天枢针方”;而脾俞以下膀胱经之俞穴,具健脾和胃、助运化、司气化、益气血、化湿浊之功,对诸俞穴施以针刺术,名“腹街脾俞针方”。于是诸穴相伍,施以针刺术,名“腹街针方”,共成调和胃肠,益气健脾,养肝益肾之功,故为一切腹部疾患之治方。

(4)胫街针方(气冲、承山)

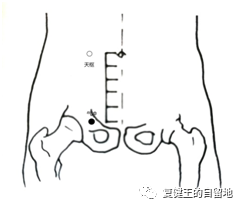

【取穴】气冲:足阳明胃经之穴,当脐下5寸,距前正中线2寸处。

【操作】直刺0.3-0.5寸。《灵枢·经水》:足阳明刺深六分,留十呼。《甲乙经》:刺入三分,留七呼。

【附图】

【取穴】承山:足太阳膀胱经之穴,在小腿后面正中,委中与昆仑之间,当伸直小腿或足跟上提时腓肠肌肌腹下出现尖角凹陷处。

【操作】直刺0.5-0.8寸。《灵枢·经水》:足太阳深五分,留七呼。《甲乙经》:刺入七分。

【附图】

【方解】气冲,又名气街,为是阳明脉气所发,乃经气流注之要冲,为治疗“水谷之海不足”之用穴,且因下肢经脉的经气多汇集在少腹气街(气冲)之处,所以为下肢痿证、痹证之治穴,施以针刺术,名“胫街气冲针方”;承山为足太阳经之穴,具敷布阳气之功,亦为治下肢痿证、痹证之要穴,施以针刺术,名“胫街承山针方”。《灵枢·卫气》云:“气在胫者,止之于气街与承山。”二穴相伍,被《灵枢》称为“胫气”之街,施以针刺术,名“胫街针方”。此即《素问·痿论》“治痿者独取阳明”,“阳明者,五脏六腑之海,主润宗筋,宗筋主束骨而利机关也。冲脉者,经脉之海也。”气冲又阳明经会冲、属带、络督之穴,从而成为治痿之要穴。由此可见“胫街针方”不失为下肢痿证、痹证,及脉痹主治之要方。

——本文节选自柳少逸著《独一穴针方发微》。