【柳氏医派】周颖:大医鸿儒柳少逸人生三味(语音版)

(撰文:周颖;播音:杨健萍、徐鸿。)

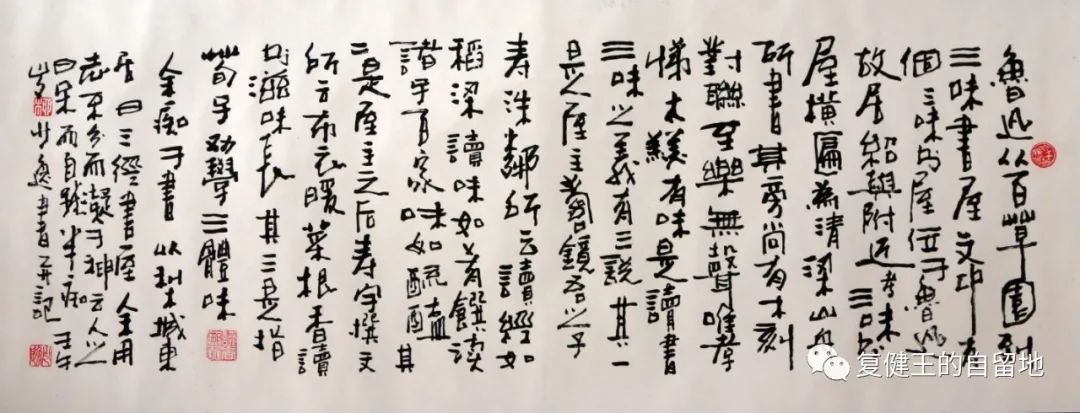

《大医鸿儒·柳少逸世医传承录》人生三味

周颖

“布衣暖,菜根香,读书滋味长”,是柳少逸的人生三味。走自己的路,不骄不躁,不自负,不自卑,心无旁骛持之以恒,所以心态淡然。干自己的事,不看人脸色,不事权贵,不计名利,对得起自己的良心,所以心态坦然。

布衣暖,就是甘当老百姓,不当官做老爷,暖的是一份心境;菜根香,满足于粗茶淡饭,向往平淡恬静的生活,香的是一份胸襟;读书滋味长,就是认真体会诗书的深奥内容,从中体味身心的快乐。布衣虽陋,其美在神,菜根虽淡,其味在品,读书虽苦,其悟在心。

《荀子·大略》:“古之贤人,贱为布衣,贫为匹夫。”布衣属一介草民,闾巷黔首,觅半亩方田,寻一处安居,苔痕上阶,草色入帘,采菊东篱,悠然自得。但是,他们并没有泯然众人,而是胸怀济世之志,自任当世之责。布衣之士,不改初心:显达时,可以兼济天下;穷困时,亦可独善其身。“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”。《浮生六记》中说:“若布衣暖,菜饭饱,一室雍雍,优游泉石,如沧浪亭、萧爽楼之处境,真成烟火神仙矣。”中国传统的布衣精神不为权,不为钱,不为利,不为名,只是兢兢业业地努力工作着。柳少逸就是这样的人。

布衣暖 只为那份承诺

柳少逸孩提期间,看见爷爷奶奶穿着机织染色的粗布衣裤,且打满了补丁有点难受。也许是天性使然,他就对二祖说道:“等我长大了,挣了钱,给爷爷买件黑裤,给奶奶买件蓝衣。”奶奶摸着柳少逸的头,爷爷拍着柳少逸的肩,齐声说:“好乖乖!”继而爷爷说:“咱老柳家有家训,要认真读书,老实做人。钱要从干净的地方挣来,又要在干净地方去花。”

柳少逸记得,那时,每逢过年看戏时,母亲会给两个“铜子”(即铜钱)买糖吃。他看见铜钱是干净的,故对爷爷的话怀疑或不解。于是爷爷告诉他:“吃喝嫖睹抽,是花钱的地方;拐卖坑骗偷,是挣钱的地方。这都不是人去的地方。”于是,爷爷的话,成了他一生刻骨铭心的記忆。

人生,只为那份承诺。“达则兼济天下”的志向,使得长大后的柳少逸不图高官厚禄,不慕人前显贵,而是发扬布衣精神从医办学。那份承诺不仅仅给爷爷奶奶,而是扩展到全社会。

柳少逸致力承扬中医,广育人才,兴办中医职业教育。他于1987年创建了山东扁鹊国医学校并出任校长。那时,国家不拨一分钱,他将买彩电的钱拿了出来,又跟亲朋好友七凑八借,添置了教学工具。

消息一传出,在社会上引起强烈反响。招生80余名,居然来自9省12市的学生。柳少逸心如注热流,念这些年轻人对中医这等痴情,且千里学艺,每人只收费用240元。这连送孩子上幼儿园也不够。

为了不误人子弟,使学生学有所长,他从外地聘请了一些中医名流担任教师,如南京金陵人体科学研究所主任邹伟俊、长岛中医院院长袁大仲、邹平县中医院院长李明忠、威海市医院中医科主任张昭远、沂南县中医院薛坤会、烟台师范学院教授王树春等。所聘名流以传授技艺为己任,如期而来,不要分文报酬,不嫌环境简陋,给学生留下了难以忘怀的印象。

值得称道的是,有些学生经过刻苦学习,学业有成,再经过几年深造,取得学士、硕士、博士学位,成为各地市级医院或社区医疗骨干。也有的事业有成,开诊所、办药店积累财富,有了资本便捐赠母校。

《礼记·礼运第九》篇中之“大道之行,天下为公”的内容,而“废疾者皆有所养”,是“大道之行” 的重要内容。柳少逸创建莱阳复健医院,也彰显了他的助残情结。

2007年,学校曾成功地为40余名残疾青年,举办了一期三年制的康复保健专业的职业中专班,其后又开办了多期保健按摩师学习班,既提高了残疾青年的学历层次,又使他们学到了一门谋生的技术,提供了就业的机会。

为了完善残疾人的康复医疗外,柳少逸考虑,要充分发挥莱阳复健医院与山东烟台中医药专修学院的联合体机制,开展助残事业。于是,有了集残疾人康复医疗、职业教育、就业创业于一体的大复健工程的构想,即在“爱心复健系统工程”的基础上,将残疾人的康复医疗(包括小儿脑瘫、成人“三瘫一截”、青少年弱视)与残疾人职业教育、残疾人就业创业三位一体的结合起来,不但通过医疗康复,解决残疾人身体上的残疾,而且通过系统的职业教育,让一部分适龄残疾人,提高专业技术层次,或通过短期技能培训,掌握一技之长,还通过灵活的就业方式,让残疾人和用人单位进行对接,或组织残疾人群体创业,自立自强,实现真正意义上的融入社会,回归社会。

三位一体的残疾人大复健模式,是造福社会,惠及民生,深得民心的一件大事。“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。柳少逸相信,作为一砖一瓦构建起这座和谐社会大厦的“小人物”,只要依靠大家点点滴滴的爱心,就能托起了残疾人康复的大事业。

菜根香 向往平淡生活

柳少逸珍惜眼前的一菜一根,一粥一饭,向往陶渊明笔下的“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适恬淡生活以及放飞心灵的自由和惬意,有着苏东坡笔下“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕!一蓑烟雨任平生”的超然情怀。

“出门应診,闭户读书”是柳少逸一生的轨迹。他长期沉潜在胶东基层,两点一线往返于医院与家庭之间,拯危济厄,一片冰心玉壶。

柳少逸懂得,“仁义之道”是中国几千年儒家文化的精髓。中医学理论是中国传统文化的一部分,充分体现了“医者仁心”、“仁者爱人”、“生命至上”,儒医的医学伦理观,以救死扶伤、济世活人为宗旨,表现为尊重生命、敬畏生命、爱护生命。

他们夫妇率先垂范,坐诊问病谦恭仔细,望闻问切亲切细微,对每位求医者都像面对亲人一样,敬畏生命,体恤病人安危,竭尽全力。因病施药,因时治疗,统筹调理,仁爱尽职。每次坐诊,病人不看完不下班,几十年如一日,不敷衍,不马虎,踏踏实实为病人。他们的医德医术享誉胶东大地,特别是莱阳、栖霞、招远、海阳一带城乡疑难杂症患者,每到他们坐诊日,络绎不绝。经他们调治,大多患者几个疗程后病缓疾去,病臻痊愈。

柳少逸夫妇任劳任怨,除每周坐诊外,还要到病房查房会诊。每天送走最后一位求医者,总之累得食不甘味。晚上还依旧读书,写书挥毫。夫妇常坐灯下,切磋医术,交流感悟。夫人蔡锡英,是中医药名校毕业生。行医几十年,是典型的学院教授做派。柳少逸是传承名医、名师带徒型的中医大家。两人相濡以沫,优势互补,富有爱心。

诊务累了,读书乏了,柳少逸也到周边山间、海边、田头走走,笑看花开花落,云卷云舒。那一缕清风的凉爽,一抹晚霞的炫丽,一轮明月的皎洁,一朵浪花的飞溅,都会缓解身体上的疲倦,带来精神上的愉悦。

读书乐 三境界滋味长

“一窗月影兼花影,满室书香并墨香。”柳少逸推崇“人生处万类,知识为最贤”,牢记“认真读书,老实做人”的家训,以读书为学,以读书为趣,以读书为乐。

柳少逸读书治学有三个境界,一是“独上高楼,望尽天涯路。”说起读书,柳少逸真是下了一番苦功。高中毕业后,柳少逸按照父亲的要求,死背《内经》《本草经》《温病学》《伤寒论》四部中医经典。那是一个个食不甘味、夜不能寐的日日夜夜,反反复复默读、吟诵、背诵。一遍不行,再来一遍。那时,寂寞与孤独为伴,迷惘与疑惑相依,熬过了多少月明日落。

二是“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”柳少逸,名如其人。少安逸,勤求索,善拼搏,为其性情;其为人也,低调平和,谦仰过人;其治学也,严谨求实,朴实无华。他白天忙诊务、教务,夜晚“躲进小楼成一统”,读书写作,钻研医籍,以致于长期劳累而昏倒,并留下发晕厥病的病根。那种苦行僧的从医苦旅,没有坚忍不拔的毅力,一般人很难做到。

三是“众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”孔子从一介“布衣”至“万世师表”,是以“志于道,据于德,依于仁,游以艺”,“兴于诗,立于礼,成于乐”之立身处世,成就了旷古绝今的伟大事业。柳少逸从中有所启悟,有所规范,并形成“学所以为道,文所以为理”之学风。

“日暮清风满衣袖,室有翰墨智慧开。”柳少逸几十年扎根基层,兢兢业业,取得显著成就。他以一介布衣,为家乡父老百姓治病疗伤,一拨又一拨;教书育人,创办学校一所又一所,培养的学生一批又一批;自筹资金,建起了莱阳复健医院,救助残疾人不计其数;用心血和医学临床经验撰写的著作,一本接一本。出于爱心,遵守古训,柳少逸又把建成的两座学校交给社会。

恬淡平静的百姓日子最值得珍贵,最舒服养人;有自己的一份事业,每天忙忙碌碌,最为充实;有喜欢的书读,并从中悟出人生之理、从医之道,最为惬意。柳少逸的人生三味,实为布衣向往的生活啊!

【注】本文选自中国医药科技出版社·周颖著《大医鸿儒·柳少逸世医传承录》2020年12月第一版。

【链接】

作者简介

周颖,安徽人。中国中医药报主任记者,曾担任总编室主任、记者部主任。喜文、学文、习文数年,曾策划和参与重大事件、重要会议和突发事件的中医药报道,从多角度、多层次、多领域展示中医药的特色优势、文化价值、悠久历史、独特魅力和中医药人的时代风采。

作品“让残疾人扬起生活的风帆”、“特殊的关爱给特殊的人群”、“大医风范”、“王汤药与她的村卫生室”系列报道、“两岸情系中医药”等作品获得多届全国中医药好新闻奖,还参编《郭春园——人民健康好卫士》《中医药发展白皮书》《中医药发展大会论文汇编》等多部书籍。知天命之后,信笔漫步,直道心源,结集《记者看中医》和《厅长郎中张奇文》。

作者周颖