【柳氏医派】段玉家:布衣郎中柳少逸

段玉家

2018年的秋天,山东半岛的胶东大地,油画般的绚丽色彩,让人怦然心动。天际下,秋水间,天蓝云飘;雁过长空,层林尽染;山野人家,村舍整洁;丘陵田园,硕果累累;遍地的庄稼,已成长为沉甸甸的禾谷,五彩斑斓的胶东大地,五谷丰登,人畜兴旺,一派丰收的景象。

秋自缤纷,生动绚烂。对于劳动者而言,秋天绝不意味着悲凉萧瑟,而是扎实的收获,实现梦想的时节。秋之色,是自然万物在冬雪、春风、夏雨磨砺中生成的,那丰硕的果实是艰辛劳苦耕耘的成果。

阅尽人间秋色,有了斑斓色彩的点染,便多了天地冷暖悲喜的感怀。这沉郁的秋色,是自然万物生命圆融的底色,也是人生缤纷的成色。踏着秋色的落叶,迎着秋风,一位身材健硕,相貌仁慈儒雅的老者,伴着他的同仁和学生来山中采集中草药标本。这是他从医55年里,每年必做的秋采活动。他走遍了山东大地的山山水水,采集了数以万计的中草药标本。他们将采集来的中草药制成蜡叶标本和中药饮片,用于教学、科研和治病,既烘托了中医药文化氛围,又便于民用,降低患者的药费。这位为人敦厚睿智的老者,就是自诩为布衣郎中的柳少逸。

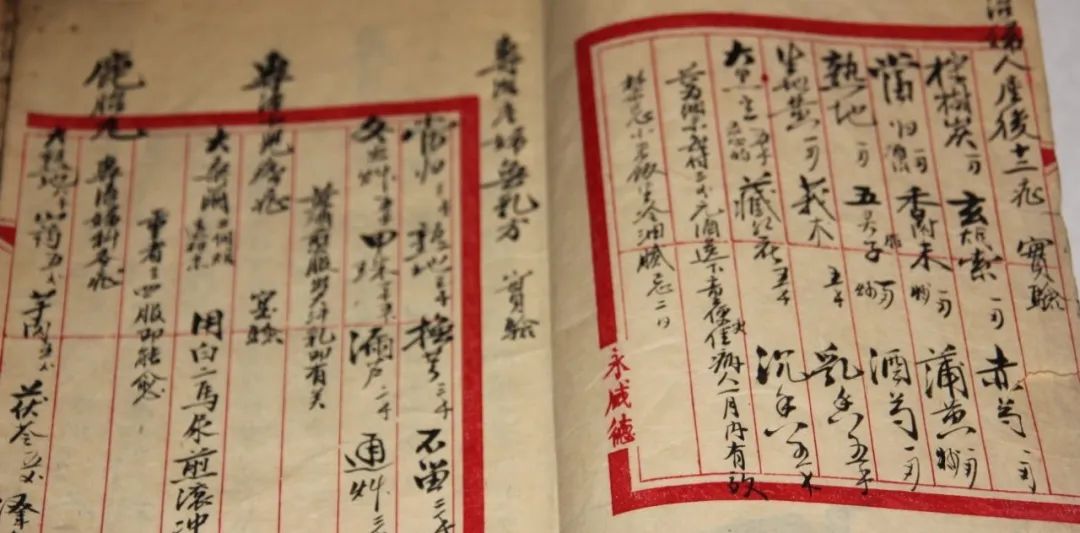

柳少逸大夫出生于山东栖霞一个耕读世家。其父柳吉忱公,八岁进入本族私塾念书,后至民国接受现代教育,先后毕业于天津和上海国医班,后拜儒医李兰逊先生为师,从而走上了济世救人之路,成为一代名医。后投笔从戎,以医为掩护,参加抗日工作。建国后,历任栖东县、栖霞县医院业务院长。自1954年起,他调入莱阳地区专员公署,负责胶东地区中医培训工作,曾主办过七期中医进修班。他自编讲义,亲自讲授《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《神农本草经》、西医《人体解剖学》和《诊断学》。所培养的学员,一部分成为山东省中医药学校的骨干教师,一部分成为半岛地区地、县级医院中医的中坚力量。柳吉忱先生教子课徒数人,所以诸多名医出自其门下。他带徒必从中医典籍讲起,强调“理必《内经》,法必仲景,药必《本经》”,必须打下坚实理论基础,方可言医,从而造就了柳少逸大夫一生学以致用的根基。在柳吉忱公的安排下,柳少逸又负笈山城栖霞,师从世医牟永昌先生,苦学六个寒暑,成了牟先生唯一的医学传人。牟先生结合临床而广征博引,解难释疑,并以家传本《伤寒第一书》治分九州之全书传授给他。夜间,牟永昌先生常领少逸大夫夜观天象,指点九野列宿,启迪少逸大夫对“法于阴阳,和于术数”的内经中医学,及后来被其命名为中国象数医学理论体系的兴趣。1964年,他报考山东中医学院,历时四年完成学业。1973年,烟台地区卫生局将少逸大夫调回莱阳中心医院工作,让他系统继承柳吉忱公的学术思想,并整理其临床经验。期间,少逸大夫在其父的指导下,关注了五运六气和子午流注学说,完成了《五运六气三十二讲》著作。这本著作介绍五运六气的基本内容,从物候节律,气象变化,病人发病规律及临床治疗等方面,探讨“天人合一”宏观世界科学价值。他通过莱阳中心医院381例中风病人发病时间进行观察,研究发病与岁运、发病与节气的关系,不仅可以预测发病时间,还可进一步掌握其转归愈合的节点。其间,又对莱阳中心医院1979~1981年3年间死亡患者的病历进行了分析,发现了病死时间规律,从而表述了源于《内经》的“经脉流注”,“藏气法时”,“五脏传移”及“阴阳应象”等规律的子午流注学说,有意识地运用中国钟的节律来探索“人体钟”的节律,让天人和谐,使“应象点”和“最佳时”合二为一,为人们提供了祛病健身的观念和认识。子午流注跟五运六气一样,是祖国医学的重要基石,是时辰生物学在我国古代医学中的体现。它以古朴的按时施治原理,为时间治疗学奠定了基础。顾名思义,子午代表干支阴阳总称,表明时间演进过程和阴阳消长情况;流注表示人体气血运行,像流水灌注一样。朝潮晚汐,来去守时,随日明月昏,从而把握规律,及时针刺,诊病用药,可取得事半功倍的医治疗效。该体系是由天人相应的整体观、形神统一的生命观、太极思维的辩证观组成。它揭示的规律和价值内涵均闪耀着华夏文化的光辉。

柳少逸关于中国象数医学研究,受到国内外医学界的关注。上世纪90年代初他曾应邀去日本进行学术交流,还曾在山东扁鹊国医学校带教过日本研修生。山东扁鹊国医学校创建于1987年,柳少逸父亲柳吉忱先生任校长,办学经费全由其父子自筹。尽管困难重重,他们义无反顾,始终不渝。第一年招生居然招了来自全国九省十二市八十多名学生,柳少逸大夫竭诚培育桃李,不受商品经济的诱惑,身上没有铜臭气。对于残疾学生的学费不是减就是免。个别残疾学生家贫如洗,缺少盘缠,柳少逸便解囊相助,办学两年,赔了2万多。柳少逸无怨无悔,依旧坚持。1989年,山东省教育委员会批准该校为职业中专,国家承认学历,极大的鼓舞了全校师生,学习热情空前高涨。值得称道的是,有些学生经过刻苦学习,学业有成,再经过几年深造,取得学士、硕士、博士学位,成为各地市级医院或社区医疗骨干。也有的事业有成,开诊所、办药店积累财富,有了资本便捐赠母校。如蒋泉涛一次向母校捐赠了价值300余万的医疗器械和设备,免费为儿童治疗弱视。扁鹊国医学校教学成绩显著,得到了各级教委和媒体的表扬和赞誉,其后这所学校扩建为山东烟台中医药专修学院,柳少逸调离莱阳中心学院,出任该专修学院院长。

作为国家和省学科带头人,现为中华中医药学会中医药文化分会理事、山东中医药学会民间疗法专业委员会主任委员、山东中医药学会肾病专业委员会委员、中国中医药促进会小儿推拿外治分会副主任委员、山东省民办教育协会理事。先后主持召开山东中医药学会专题学术会议十次,专业委员会学术例会12次,为山东省中医药学术的发展作出了突出贡献。因其对医学人才培养作出的杰出成就,2005年山东省政府授予“山东省民办教育先进工作者”光荣称号,并记二等功。

柳少逸大夫通过对《黄帝内经》的深入研究,结合中医临床教学和科研实践,而有《经络腧穴原始》、《五运六气三十二讲》、《<内经>中的古中医学——中国象数医学概论》问世。并提出了内伤性疾病的病机四论体系,即老年退行性疾病的虚损论,功能失调性疾病的枢机论,器质性疾病的气化论,有形痼疾的痰淤论。病机四论体系是解释慢性疑难病症的病因、病机的理论体系,是治疗这些疑难杂病的思辨纲领。他在这期间还出版了《少阳之宗》、《人癌之战与三十六计》、《伤寒方证便览》、《金匮方证便览》、《柳少逸医论医话选》、《柳少逸医案选》,及整理其父、其师的医疗经验《柳吉忱诊籍纂论》、《牟永昌诊籍纂论》等30余部近千万字的著作,撰写学术论文一百多篇,把多年医疗诊治的精华经验,传播给世人。其学术体系被业界称为“柳氏医学流派”。该学派是由柳吉忱、柳少逸等几代人不断地总结、完善、发展起来的。以“天人相应、形神合一、崇尚经典、内外并治、针药兼用”为特点的医学流派。柳氏医学著作尊经不泥古,创新不悖经,字字斟酌,句句推敲,以证统方,提纲挈领,既是科研教学的可用教材,又是执古方治今病的规矩准绳。

中国是一个文明古国,有自成体系的东方文化。中医学就是在不断地吸收同时代的自然科学知识发展起来的。柳少逸大夫从54名有影响的古代名医中发现,历代德高望重的名医,都有文史哲的雄厚基础,从而提出中医学结构包括医学、医术、医道三个层次的结论,肯定中国传统文化对中医药学影响的观点,说明了中国传统文化是中医传承的源头活水。

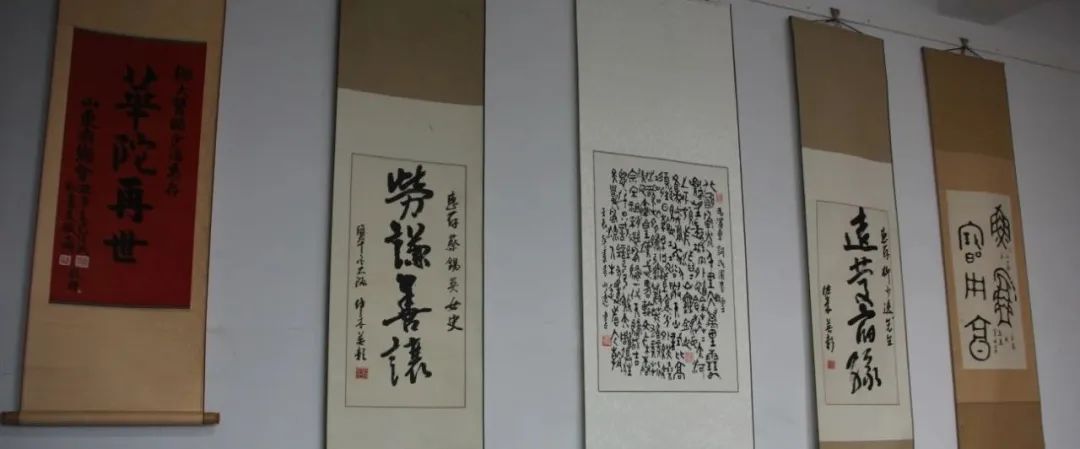

为达到这个目的,柳少逸建立了文化展室。把历代64位名医家推崇悲天悯人,大爱无疆的名言名句和唐孙思邈的“大医精诚”的“中医魂”,用楷书和篆书,郑重庄严的书写出来,编辑出版了一本《中国名中医名言辑释》,这本书请鲁东大学王树春教授用楷书书写名言,他用篆书释义,一面是疏朗秀丽、婉约洒脱的王氏楷书,一面是古朴刚毅、雄健浑穆的柳家魏碑,参观者在领悟中医名言深刻内涵时,又欣赏到风格迥异的书法大作,简直就是一种视觉冲击和美学享受。他还将古代中国医学发展史上最有影响力的24位名医画像,悬于办公室内,辅以名医名言及注释,目的就是树立榜样,让复健人高山景仰,心慕追忆,耳濡目染,牢记心头,落实到日常维护工作中。一辈子为学从医任教的柳少逸感悟出,道德是造就一段和谐人际关系的基石,是培养医生和护理人员职业责任的根基。2009年创办莱阳复健医院时,针对社会物欲横流,拜金严重的现状,他提出了“明确医疗目的,恪守医道尊严”的院训和“一切为了人民健康”的办院宗旨。为了营造良好的医院文化氛围,而编撰了《莱阳复健医院文化读本》,将中医药文化熔铸于医院的管理中。为了打造全院上下医护人员与患者的和谐关系,他们夫妇率先垂范,坐诊问病谦恭仔细,望闻问切亲切细微,对每位求医者都像面对亲人一样,敬畏生命,体恤病人安危,竭尽全力。因病施药,因时治疗,统筹调理,仁爱尽职。每次坐诊,病人不看完不下班,几十年如一日,不敷衍,不马虎。踏踏实实为病人。他们的医德医术享誉胶东大地,特别是莱阳,栖霞,招远,海阳一带城乡疑难杂症患者,每到他们坐诊日,络绎不绝。经他们调治,几个疗程后病缓疾去,病臻痊愈。

柳少逸夫妇任劳任怨,每周坐诊,还要到病房查房会诊。每天送走最后一位求医者,总之累得食不甘味。晚上还依旧读书,写书挥毫。夫妇常坐灯下,切磋医术,交流感悟。夫人蔡锡英,是中医药名校毕业生。行医几十年,是典型的学院教授做派。柳少逸是世医,传承名医、名师带徒型中医名家。两人相濡以沫,优势互补,富有爱心。几十年扎根基层,兢兢业业,为家乡父老百姓治病疗伤,教书育人,创办了学校一所又一所;培养的学生一批又一批;用心血和医学临床经验撰写的著作一本接一本。两人携手来到白发苍苍的晚年时,可谓是功成名就,著作等身。有了美满和睦,儿孙满堂的家庭,完全可以安享晚年。出于爱心,遵守古训,又把建成的两座学校交给社会。自筹资金,招揽人才,重新振作精神,建起了莱阳复健医院。这个医院集医疗康复和科研于一体,立足于“以中医为主,中西医结合”的发展思路,承担社会医疗和康复助残两大任务,先后承担山东省、烟台市脑瘫儿童康复,莱阳市三瘫一截爱心复健和弱视儿童爱心复健等系列工程。运用中医药救助残疾人,推动复健事业发展,从根本上推动了学术水平的提高。全院上下医护人员,在大爱仁心指导下,恪守医道尊严,视病人如亲人,成了整个团队的自觉行动。他们将柳氏复健内治法和柳氏复健技术融入整个医疗工作中,柳氏复健内治法是在辨证施治指导下,对脑性瘫痪及各种原因导致肢体残障进行治疗的系列有效方药,同时尚有治疗消化系统疾病的四白系列,防治风湿类疾病的“抗风湿系列”和治癌症的系列康复方等。柳氏复健技术,是运用独具柳氏特色的针法灸法,推拿法,罐治法,刮痧法,膏摩法,药物外治法,食疗法,音乐导引法及情感疗法,结合现代康复手段,对脑瘫及各种肢体残障进行系统治疗康复。据统计,莱阳市十岁以下的脑瘫儿童多达170余人,这些残疾儿童像小鸟被狂风折断了翅膀,像小花被暴雨打坏了脸庞,命运受到捉弄,无奈的挣扎,每个残疾儿童都是一首凄楚的童谣,每一个残疾儿童都有一个不幸的家庭,每个不幸的家庭都有一个难言的悲惨故事。在传统的柳氏治疗的基础上,柳少逸又酝酿出与时俱进的三位一体大复健模式,这个模式是创建残疾人康复治疗、职业教育和就业立身的计划。他们通过治疗康复,使一部分适龄残疾人通过培训掌握一技之长,让这些有特长的残疾人与用人单位对接,或者组织残疾人群体创业,自立自强,真正能融入社会。他发现制陶项目对残疾人就业有空间和潜力,原因是胶东是古代东夷之地,考古出土的新石器时代的红陶、黑陶、灰陶和白陶等器皿很多。于是,一个为残疾人走向社会修筑一条自主创业路的行动启动了。莱阳市圣惠职业中专开设陶艺专业,建起了“圣惠陶艺苑”教学基地,其后,又创建了“莱阳市圣惠陶文化研究所”,经反复研制,红黑黄白陶烧制成功。为了弘扬“东夷陶文化”,增加其文化和审美价值,柳少逸将制陶艺术、篆刻艺术与书法艺术结合起来,打造成新的陶刻文艺术。让每一尊黑陶作品既敦实厚重,又尽显金文大篆古风韵味,让红陶器皿线条流畅,器物上篆刻的名医箴言发人深省,汉罐精雕细刻,寓意福寿吉祥。

这位“出门应诊,闭户读书”,自称“布衣郎中”的中医师柳少逸,在其父的影响下,不仅精于医,而且还游于艺,自幼爱好金石翰墨。从医任教55年里,无论公职如何繁忙,皆不辍临池润筆书写。中年以后,经表兄范志敏先生引荐,又向龙口名宿、著名书法家山之南先生请教,订了文字交,结下了翰墨缘。山老亲自传授钟鼎文、隶书之法技艺,并将钟鼎文示范之作赠予柳少逸。自此,少逸大夫研学山老钟鼎文书法技艺,从未间断。他勤勉好学,能举一返三,本着进德修心养性为初心,遍临三代古器铭文,以“散盘”、“毛公鼎”、“秦公簋”、“大盂鼎”为筑基,深究筆法,探寻源流和上古书法童韵。日积月叠常年研修和临摹。如今,他可以流畅地书写上古钟鼎铭文,并能解读其中部分内容。而且他自身的书法,因受上古书法影响和郑板桥“乱石铺街”书体启发,能将真草隶篆众书体融于筆端,通篇结构像山林一样错落有致;筆划如树林枝条一样伸展自如、游刃有余,被业界人士赞誉为“柳氏山林体”:古朴刚健,疏朗自如,精致大气。

胶东半岛自古便是烧窑制陶的产地,其历代祖辈均有制作陶蚬、陶印之技艺传承,少逸大夫少年时制陶心结未泯,他常到家乡的窑场取经学习陶器制作技艺。近年来,为了助残教学需要,圣惠陶文化研究所建起了制陶流水线。窑炉开炉后,借助这个平台,他带领同仁、学生和技工,创新升级制陶器皿,使其成为高仿古陶器研发线。在每件器皿上,都篆刻上圣贤的至理名言和历代名医治病救人的箴言故事,使每件陶器都有古韵灵气,让人爱不释手。这些作品和工艺,涉及书法、绘画、篆刻和制陶等领域的技术。少逸大夫凭借大半生的游艺工夫,将其融会贯通,传授给学生和技工,闯出了一条陶刻艺术生产线。然后再拓片装帧,结集出版成书,以便传承华夏文明。

国家顶级出版社荣宝斋出版社,为他出版了《柳少逸书法·陶刻集》,该集的出版,充分肯定了他勇闯陶刻艺术之门,赞誉了他在新时代里传承文明,提振国人文化自信的努力和成就。愿他在仁爱助残的路上宽广顺畅,祝福他为实现新时代梦想夙夜为公,继续奋进。

【注】本文作者段玉家,原烟台电视台国际部主任,著名媒体人。本文是其作品专题纪录片《布衣郎中柳少逸》的解说词。

作者段玉家先生(左)与柳少逸先生(右)于莱阳张和树化石林