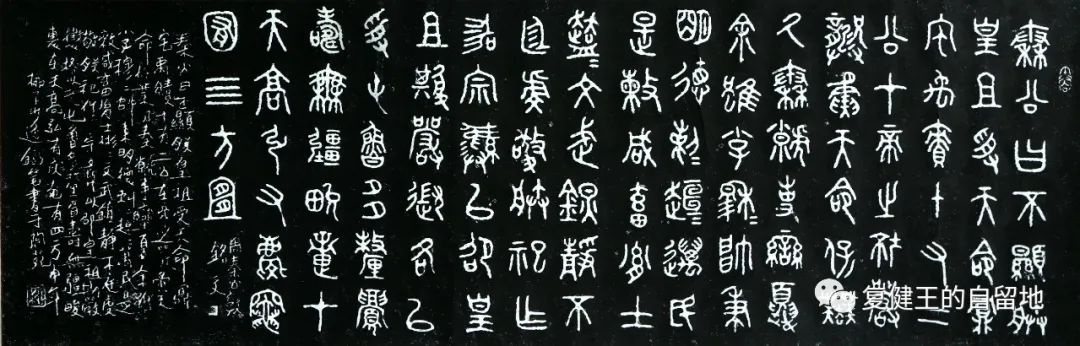

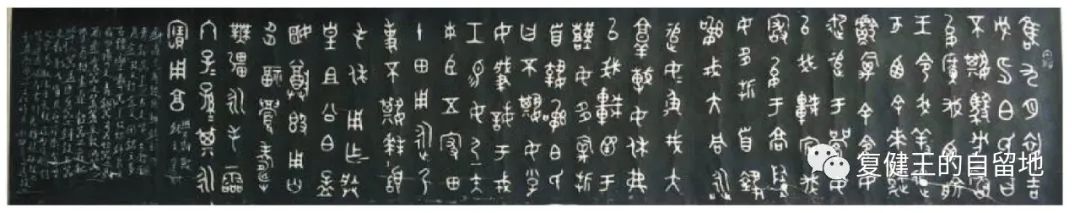

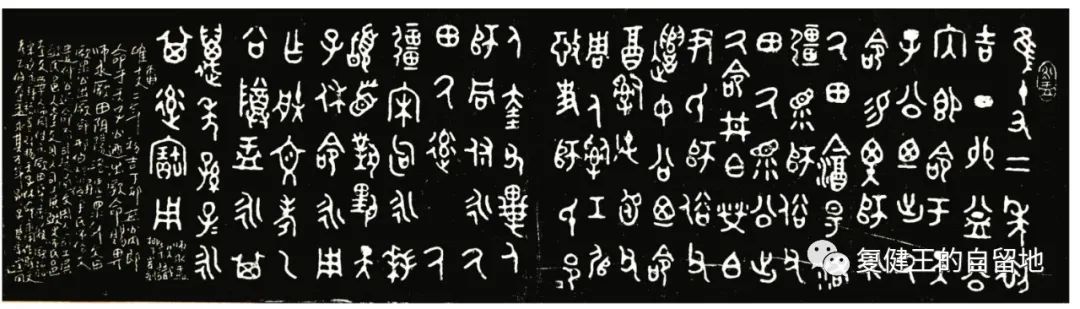

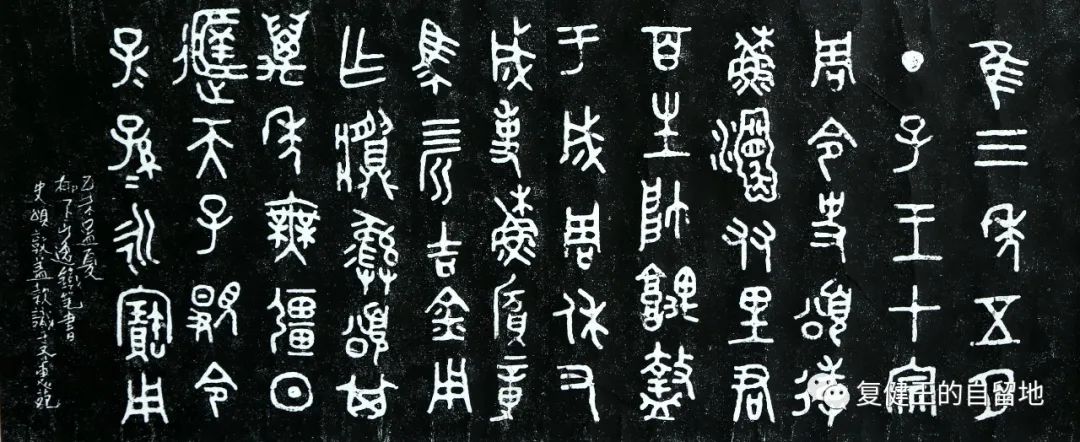

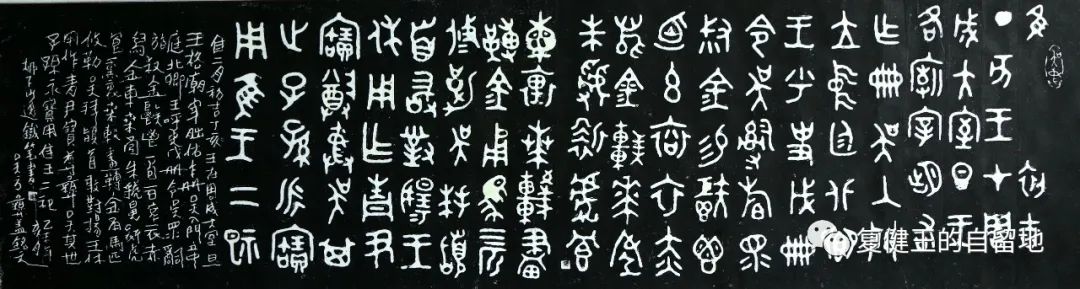

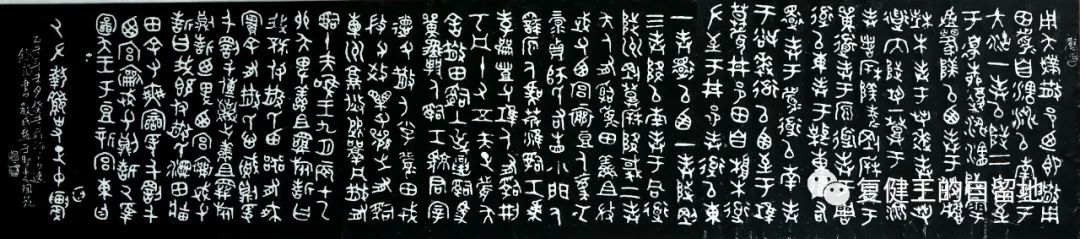

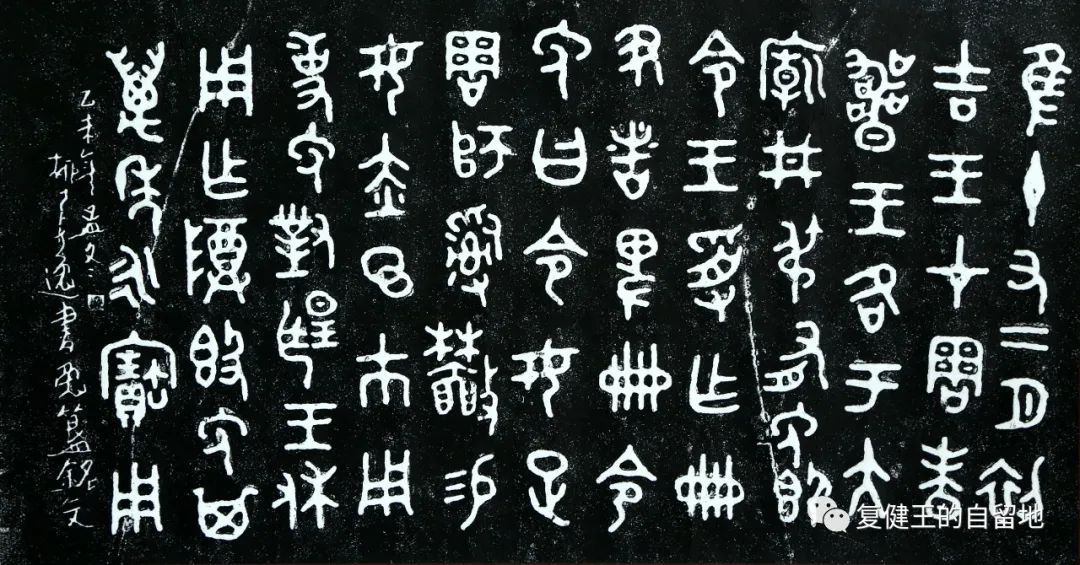

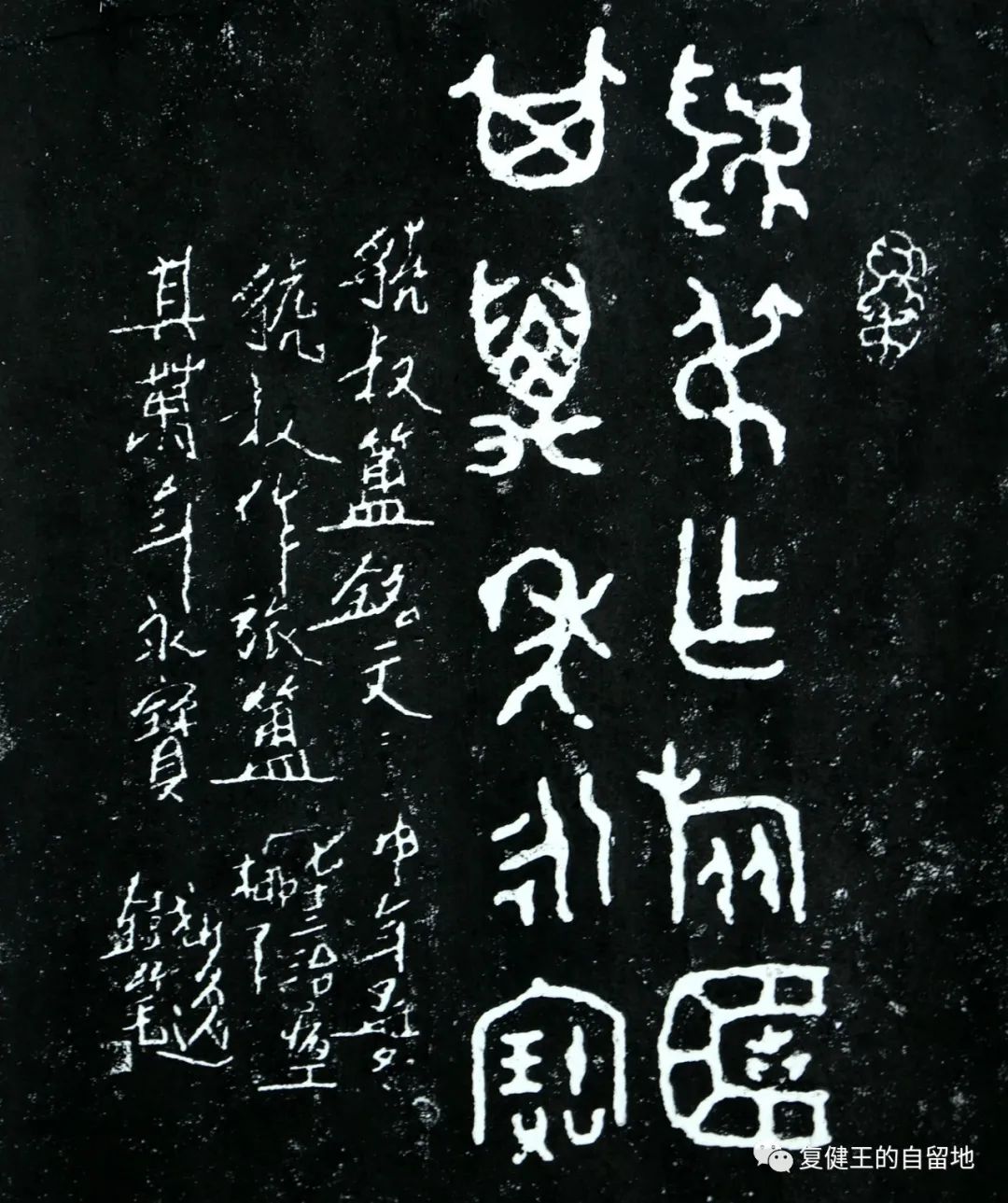

【柳氏医派】柳氏陶刻文欣赏

柳氏陶刻文

【按】本文用图均为柳少逸先生陶刻文作品拓片实拍。

先秦的文字,称为“古文”。唐兰在《古文字学导论》中,将古文分成两类,其一,即《说文·序》中所讲的:“古文,孔子壁中书也。”此乃竹简上的古文,古书材料虽多,然除了《说文》,大都无从知道文字的时代。其二,即甲骨刻辞,钟鼎、彝器款识,陶器铭文,古鉨、货币文字,及刻石文字。由此可知,古文字学可以说由古器物铭学发展而产生的。所以对古文字学的研究,人们多从古器物做主要对象。古器物铭刻品类异常繁杂,如从器物的本质来说,就有玉、石、陶、甲、骨、金、银、铜铁、竹、木等的区别。以器物种类不同,通常分为六类,即:一,以甲骨刻辞形成的甲骨文;二,以铜器款识形成金文,或称钟鼎文、彝文;三,以陶器款识形成的陶文;四,以古鉨形成的古鉨、封泥文字;五,以货币款识形成的货币文字;六,以石刻形成石刻文字。由此可见,陶器刻字是古文字学中重要的组成部分,而陶文作为一个门类,又是中国传统文化中一灿烂奇葩。而由陶器、陶文构成的陶文化的研究,也成为弘扬华夏文化重要的课题。

陶文形成的年代久远,是伴随着文字学的形成和发展而延绪的。古文字学按时代和地域来区分,分成殷商学文字、两周学文字、六国学文字、秦学文字四类。殷商学文字,主要以甲骨刻辞为主,铜器款识次之,在安阳殷墟发掘出遗器中,有二块陶器文字,字体属甲骨文艺术模式。由此可见,陶文是殷商时期与甲骨文并行的古文字。至两周时期的文字,是以铜器铭文为主的金文,又称钟鼎文、彝文。亦有陶文并行,如近代发现的“土埙”,其陶文风格,具有明显两周钟鼎文艺术特点。六国学文字,指战国时期的文字,除竹简外,主要以铜器、兵器、陶器、鉨印。货币文字为多。因鉨印的应用,同时出现了大量的属于陶文范围封泥文字,就其文体而言,属古鉨印文字相近的书法风格。秦代,除铜器外,更多的是以小纂书体形成的大量刻石文字。而陶文只在小量的量器上出现。

随着印章的应用,和印章艺术的兴起,从而形成了封泥文字。根据砖术建筑的需要,战国时期有出现了属陶文范畴的瓦当文字。并勃兴于两汉。其文体或属秦之小纂,或属汉之繆纂,其时与印章用字,乃至铜镜用字一脉相承,切具其时代文字的特点。

自秦朝泰山刻石、峰山刻石问世以降,形成了繁花似锦的石刻文艺术。而除瓦当文字外,金文、陶文器物则成为历史。于是陶器艺术、及陶刻字文化艺术,也成为频于消亡绝迹的文化。故抢救、挖掘、弘扬这一艺术门类,是一个刻不容缓的课题。

清末民国时期,一部分学者,致力于陶文的抢救工作,即搜集陶器铭拓,结集传世。如刘鹗的《铁云藏萄》,罗振玉的《齐鲁封泥集存》,陈宝琛的《瀓秋铍藏封泥》,周进的《周氏藏萄》,傅儒的《寒玉堂陶文》等等,这给我们留下了丰厚的陶文字资料,对研究古文字及文字原流的考证,提供了珍贵的历史资料。然尔,陶器制作艺术、陶刻字文化艺术,却湮灭于历史长河中。所以说发掘、传承弘扬陶器制作艺术、陶刻字文化艺术是两个重要的工作。

点击往期浏览精彩: