【柳氏医派】柳少逸:概论十二经脉

十二经脉

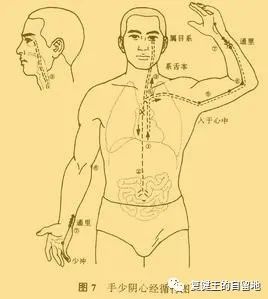

十二经脉又名十二正经,是经络系统的主体,以“经脉十二”之名,见于《灵枢·九针十二原》。十二经脉各自的命名是根据其阴阳属性,所属脏腑,及循行部位综合而定的。十二经脉体外循行部位均对称地分布于人体的左右两侧,分别循行于上肢或下肢的内侧或外侧,每一经脉分别属于一个脏或一个腑,因此,十二经脉中每一经脉的名称,包括手或足、阴或阳、脏或腑三个部分。手经行于上肢,足经行于下肢;阴经行于四肢内侧,属脏,阳经行于四肢外侧,属腑。

十二经脉的走向和交接是有一定规律的,十二经脉通过手足阴阳表里经的联接而逐经相传,构成了一个周而复始循环无端的传注系统。气血通过经脉即可内至脏腑,外达肌表,营运全身。其流注次序是:从手太阴肺经开始,依次传至手阳明大肠经,足阳明胃经,足太阴脾经,手少阴心经,手太阳小肠经,足太阳膀胱经,足少阴肾经,手厥阴心包经,手少阳三焦经,足少阳胆经,足厥阴肝经,再回到手太阴肺经。其走向和交接规律是:手之三阴经从胸走手,在手指末端交手三阳经;手之三阳经从手走头,在头面部交足三阳经,足之三阳经从头走足,在足趾末端交足三阴经;足之三阴经从足走腹,在胸腹部交手三阴经。故《灵枢·逆顺肥瘦》有“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。”的记载;正如《灵枢·营卫生会》所讲的,构成一个“阴阳相贯,如环无端”的循行径路。且鉴于手三阳经止于头部,足三阳经起于头部,手三阳与足三阳在头面部交接,故又有“头为诸阳之会”之论。

十二经脉在体表的分布,也有一定的规律。即:在四肢部,阴经分布在内侧面,阳经分布在外侧面。内侧分三阴,外侧分三阳,大体上,太阴、阳明在前缘,少阴、太阳在后缘,厥阴、少阳在中线。在头面部,阳明经行于面部、额部;太阳经行于面颊、头顶及头后部;少阳经行于头侧部。在躯干部,手三阳经行于肩胛部;足三阳经则阳明经行于前(胸、腹面),太阳经行于后(背面),少阳经行于侧面。手三阴经均从腋下走出,足三阴经均行于腹面。循行于腹面的经脉,自内向外的顺序为足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴。

手足三阴、三阳经,通过经别和别络互相沟通,组合成六对“表里相合”关系。《素问·血气形志》云:“足太阳与少阴为表里,少阳与厥阴为表里,阳明与太阴为表里,是为足阴阳也。手太阳与少阴为表里,少阳与心主为表里,阳明与太阴为表里,是为手之阴阳也。”相为表里的两条经脉,都在四肢末端交接,都分别循行于四肢内外两个侧面的相对位置(足厥阴肝经与足太阴脾经在下肢内踝上八寸处交叉后,变换前后位置:足太阴在前缘,足厥阴在中线),分别络属于相为表里的脏腑(足太阳属膀胱络肾,足少阴属肾络膀胱)。

十二经脉的表里关系,不仅由于相为表里的两条经脉的衔接而加强了联系,而且由于相互络属于同一脏腑,因而使相为表里的一脏一腑在生理功能上互相配合,在病理上也可相互影响。如:脾主运化、升清,胃主受纳、降浊;心火可下移小肠等等。在治疗上,相为表里的两条经脉的俞穴可交叉使用,如肺经的穴位可用以治疗大肠或大肠经的疾病。

十二经脉分布在人体内外,经脉中的气血运行是循环贯注的,即从手太阴肺经开始,依次传至足厥阴肝经,再传至手太阴肺经,首尾相贯,如环无端。而且与前后正中线的督脉和任脉相通。

【注】节选自中国中医药出版社柳少逸著《经络腧穴原始》2015年5月第一版。