【柳氏医派】同门交流:路继业谈学习《伤寒方证便览》运用方证立论法式的体会

学习《伤寒方证便览》运用方证立论法式的几点体会

路继业

柳氏医学流派,以“理必《内经》,方必仲景,药必《本经》”为学术思想,以“方证立论”为临床法式。《伤寒论》是一部以条辨形式论述外感疾病及杂病辨证论治的专著,为历代医者奉为圭臬。清·柯琴有“仲景之六经以百病立法,不专为伤寒一科,伤寒杂病治无二理”之论。《伤寒论》所载之方剂被誉为百方之祖、经方之庭。其组方法度严谨,药简力宏,用之得当,效如桴鼓,覆杯而愈。《伤寒论》有方有证的条文被称之为方证,柳少逸老师为便于习医者更好更快更便捷的学习掌握,能熟练运用好经方,而著有《伤寒方证便览》一书。笔者通过几年的学习使用,进一步领悟了柳氏医学流派“方证立论临证法式”的应用技巧和内涵,以下是我学习《伤寒方证便览》,临证运用柳氏方证立论法式的几点体会:

一、如何才能学好《伤寒方证便览》

1、反复读。读书百遍,其义自见。《伤寒论》有方剂113首,但方证不止113条,且散在各篇之中。桂枝汤方证17条,分别在太阳病篇、阳明病篇、太阴病篇、霍乱病篇等;小柴汤方证12条,分别在太阳病篇、阳明病篇、少阳病篇、厥阴病篇、阴阳易差后劳复篇等;大承气汤证19条,分别在太阳病篇、阳明病篇、少阴病篇等,各方证不再例举。柳老师为了方便大家学习,把各方证条文集在一起,学习时十分方便。以桂枝汤为例:它的主证是发热、汗出、恶风、脉浮缓,实际上桂枝汤方证远不止这四证,还如“啬啬恶寒,翕翕恶风,鼻鸣,干呕”等。“下之后,气上冲,外证仍在者,发汗已解,半日复烦,外证仍在”者。“病常自汗出”者。“脏无他病,时发热自汗出者。伤寒下后,其外不解,表里证同在,里不虚”者。“发热,恶寒,热多,寒少,如疟状,日二三度者,病似阳明,汗出多,微恶寒,脉迟,表证仍在”者,等等。均以不同形式的存在,证虽繁多复杂,但病机仍是气血不调,营卫失和。治以解肌祛风,调和营卫。也就是后世所谓的“同病异治”和“异病同治”。所以要前后联系,互相对照,长此以往就能灵活的运用桂枝汤,就不被四大主证所束缚了。其余方证,也均如此,就不一一例举。

2、理解透。《医宗金鉴》凡例:“书不熟,则理不明,理不明则识不精,临证游移,漫无定见,药证不合,难以奏效。”所以各方证原文必须要熟烂于胸,然后再明其理,只有熟才能融会贯通,左右逢源,做到临床上游刃有余,不会被假象所迷惑。

3、熟练用。各方证能熟、通,尚不是最终目的,这只是第一步,因为照条文得病的少之又少,那么怎样运用方证呢?《黄帝内经》云:“善诊者,察色按脉,先辨阴阳”。要辨病位,辨疾病的性质,辨邪正的盛衰消长,同时,还要辨是否存在虚实互见,寒热错杂,是否挟有气、血、痰饮、水湿、食、毒等。通过对病史的采集,四诊资料的汇合,根据“审察内外,辨证求因,四诊合参”的原则,辨出最适合的方子。

二、以发热为例,浅谈方证立论法式临证运用体会:

案1:张某,男,35岁。

病史摘要:患者2020年1月25日初诊。主诉发热2天。刻下体温39℃,恶寒无汗,发热,头微疼,身热,鼻流清涕,咳嗽无痰,口干不渴,在村卫生室肌肉注射退烧针,口服感冒药(药物不详)已3个小时,体温不降,二便无异常,舌正苔薄白,脉浮。

辨证为麻黄汤证。方药:麻黄12g,桂枝10g,杏仁8g,炙甘草8g。

2剂,水煎服。嘱汗出热退后停服,不必尽剂。后来电话说服一剂后,感觉汗出少,服二剂后,全身汗出,热退。

案2:吕某,女,18岁。

病史摘要:患者2020年1月26日初诊,主诉发热5天。刻下体温39.4℃,微恶寒,无汗,发热,面赤,头晕,头痛如裂,神情昏昏,口干渴,烦躁,饮食正常,小便稍黄,大便正常,舌尖微红苔薄白,脉浮数。

辨证为柴葛解肌汤证。予柴胡24g,葛根20g,黄芩15g,桔梗10g,石膏80g,白芍10g,白芷8g,生姜8g,大枣3枚。3剂,水煎服。

药尽热退,神清,身凉。

案3:魏某,男,71岁。

病史摘要:患者2020年2月3日初诊,主诉恶寒,肢体烦乱2天。刻下体温37.1℃,恶寒无汗,四肢烦乱不安,乏力,左侧胸胁胀满不适,微呕,口干口苦,不欲饮食,小便可,大便溏,日一次,舌正苔薄白,脉左弦右沉弱。

辨证为柴胡桂枝汤证。予柴胡20g,黄芩10g,红参10g,半夏12g,桂枝15g,白芍15g,炙草10g,生姜15g,大枣5枚。5剂,水煎服。

患者服2剂后复诊,言除口干口苦,微呕外,主要症状不减轻,又加麻黄9g,制附子12g,3剂,与前方合饮,后愈。

案4:梁某,男,45岁。

病史摘要:患者2020年2月5日初诊,主诉恶寒,体温偏低,一月余。刻下体温35.7℃,恶寒,乏力,稍汗出,下午加重,在社区卫生室按感冒治疗,服感冒药后,就不恶寒,体温36.3℃,停药后,复发作,这样往复一月余,口中和,舌正,脉浮弱。

辨证为桂枝加附子汤证。予桂枝15g,白芍15g,制附子10g,炙草10g,生姜15g,大枣6枚。5剂,水煎服。

服完已不恶寒,体温正常,迭进5剂以巩固。

按:案1病发热,恶寒,无汗,头疼,脉浮,与大论麻黄八证相符,固予麻黄汤汗出而解。案2病已发热5天,而见发热重,恶寒轻,面赤,口干渴,神昏,烦躁。因大青龙汤证属表寒郁闭,热重,不得汗,而见烦躁之证。观上证,当属病在三阳,故用上方以解三阳之邪,体若燔炭汗出而散。案3初给人的直觉是太少和病的柴胡桂枝汤证,但患者服药2天无效,再细辨之,大论有“发热恶寒者,发于阳也,无热恶寒者,发于阴也……”之论,此时病虽有少阳之小柴胡汤证,但还有少阴病的阴证,故加麻黄附子甘草汤以温阳,微发其汗后,速愈,其病若失。案4,一般患者都是有恶寒发热,或恶寒无热,测体温高或正常,临床上,现恶寒,乏力,而体温低的还真不多见,但此病属营卫不调,阳气虚弱,故用该方,药证相符病乃愈。

柳氏方证立论法式,具有察病细微,辨证快捷,处方准确,疗效卓著的特点。

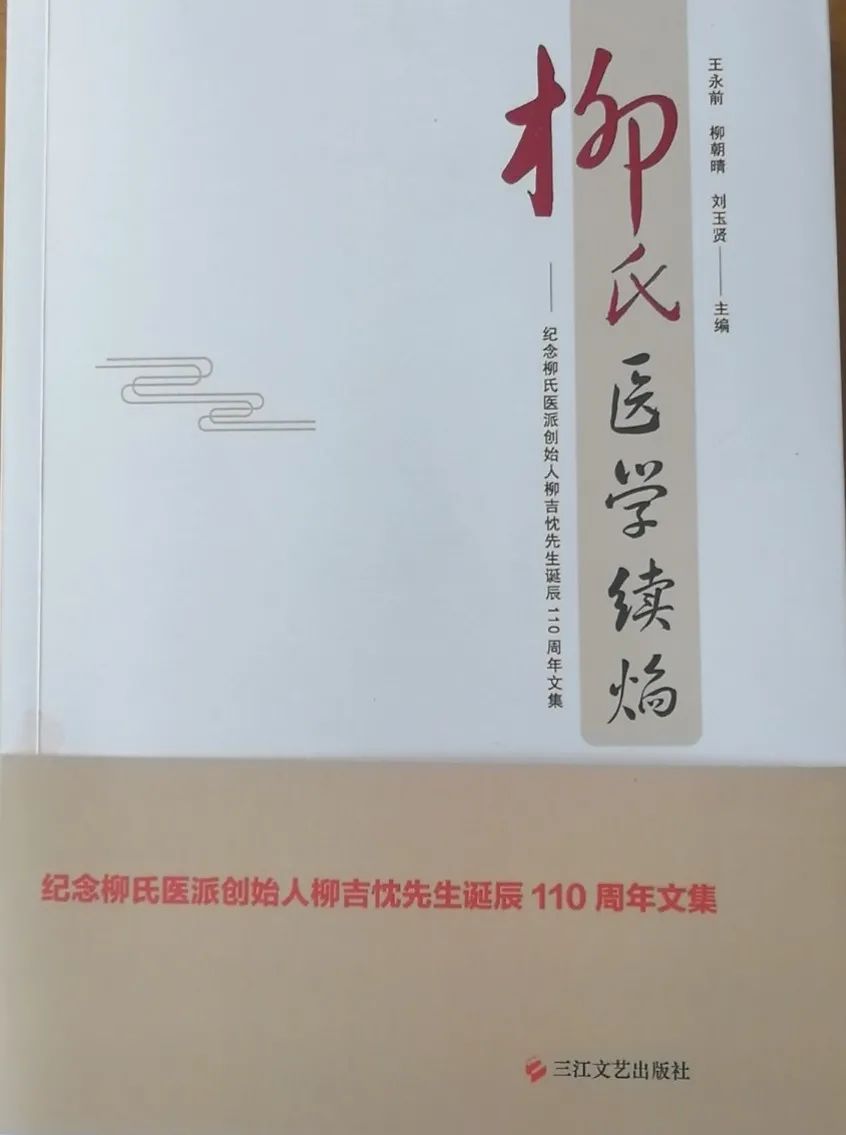

【注】本文选自三江文艺出版社王永前等主编《柳氏医学续焰》2021年6月第一版。