【柳氏医派】柳少逸:二十四节气对应二十四椎临床应用概述

【按】下午接出版社信息,柳少逸老师著《柳少逸师承纪事》完成出版,近日发行。这是柳老师以“纪事”文体真实再现他早年跟师学习的点滴,意在柳氏医派的有序传承。今分享一文先读为快!

二十四节气对应二十四椎临床应用概述

柳少逸

《素问·六节藏象论》云:“五日谓之候,三候谓之气,六气谓之时,四时谓之岁,而各从其主治焉。”“候”,指物候,即万物随时令变化的情况。“气”,指节气。“时”,即季节。意谓五日为一候,三候为一个节气,六个节气为一时,即一季,“四时”为一年。于是《素问》有了“六六九九之会”的命题,和“六节藏象论”的专篇。并称“不知年之所加,气之盛衰,虚实之所起,不可以为工矣”。

一、何谓六六之节九九制会

“节”,指度数。古人以甲子纪天度,一个甲子六十日为一节,一年三百六十日为六节。《黄帝内经》名之曰“六六之节”。“藏象”,指属于体内藏器,其功能活动表现于外的征象。本篇重点探讨“六六之节”、“九九制会”,及脏腑的功能与四时的关系,故以“六节藏象论”名篇。

何为“九九制会”?《素问·六节藏象论》篇首记云:“天以六六之节,以成一岁,人以九九制会,计人亦有三百六十五节,以为天地久矣。”意谓天体的运行以六十甲子日为一年,人与地以九窍、九州为准度,与之配合,而人体血气交会出入有三百六十五腧穴。其道理是什么呢?故论中有“不知其所谓也”之问。继而有“六六之节、九九制会者,所以正天之度,气之数也”之对。此即《黄帝内经》“法于阴阳,和于术数”之谓也。“天度者,以制日月之行也;气数者,所以纪化生之用也”:表述了六六之节和九九制会,是用以确定天度和气数的。“度”,指周天三百六十五度,“天度”,是计算日月行程迟数的。“数”,指一年二十四节气的常数,“气数”,是标志着人与万物一年中变化生长节律的。天在上为阳,地在下为阴,日行于白昼为阳,月行于夜晚为阴,日月运行在天体上有一定的部位,它的环周亦有一定的道路。每昼夜日行周天一度,月行十三度有余,所以月有大小,而三百六十五日为一年。《黄帝内经》以立春日为岁首,以太阳两次连续过立春点的时间为一年,长度为365.25个平太阳日,与季节变化的节律相符合,所以《黄帝内经》所谓的“岁”,是回归年。

二、《黄帝内经》历法与二十四节气

《灵枢·卫气行》篇云:“天周二十八宿,而一面七星,四七二十八星,房昴为纬,虚张为经。”《素问·八正神明论》云:“星辰者,所以制日月之行也。”而《素问·六节藏象论》云:“天度者,所以制日月之行也。”说明了《黄帝内经》时代已经形成了以二十八星宿为坐标系,以观测日月的运行,而制定历法。于是形成了以“六六之节,九九制会”“天之度,气之数”为内容的《黄帝内经》时代历法。其一,计时法按一平太阳日分为一百刻或十二时辰;其二,回归年长度为365.25个平太阳日;其三,一回归年分为四时,一时分六个节气,气一节三候,一候约五日等等。

综上所述,我国古代根据初昏时北斗星斗柄所指的二十八星宿的方位,将一回归年365.25日分为十二月,月初为节气,月中为中气,共二十四气,于是形成了斗建历月法,从而印证了成书于战国时期的《黄帝内经》中的历法,已经能将周天分为360度,进而观测太阳在二十八宿坐标系上的视运动,规定了以每视太阳运行一度为一气,六气为一时(季),一时含三个月,从而使二十四气及历月划分的准确度大为提高。由于这一历法具有天文学、气候学、物候学上的意义,故被《黄帝内经》采用。

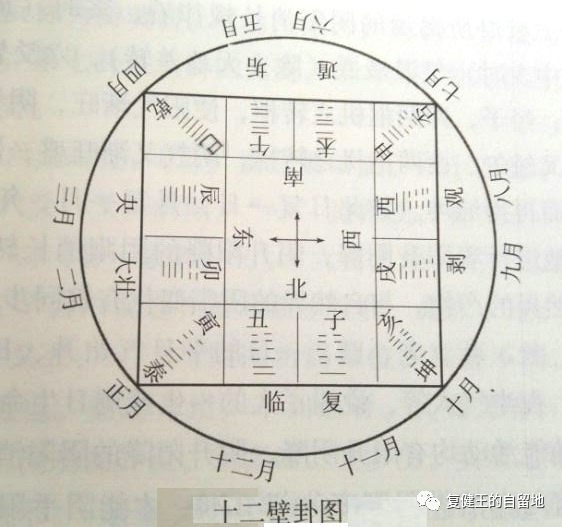

三、天子卦与二十四节气

天子卦,又称十二壁卦。《白虎通》有“壁者,外圆象天,内方象地”的记载;《诗经》有“如圭如壁”的表述。圭是观测日影的长短,用来测时节。壁表示日月同壁,天、地、日、月的运行规律。壁谓君,所以十二壁卦又称天子卦。十二壁卦是按阴阳相对进退的原则,选出十二个卦来代表十二月,以反映四时八节、十二月等阴阳消长的规律,所以又称十二消息卦。消息的含义是阳长为息,阴长为消。公元前173年西汉汝阳侯的天文占盘与仪器,公元前433年曾候云漆箱上廿八宿,它们反映了壁卦的梗概。《易通卦验》云:“冬至,晷长一丈三尺,当至不至,则旱,多温病;末当至而至,则多病暴,逆心痛,应至夏至。”孙彀按:“此律以晷影候病,厄通于《黄帝内经》五运六气矣。”《地理知本金锁秘》云:“历以十二月为一周,自复而临而泰而壮而夬而乾,六阳月也;自垢而遁而否而观而剥而坤,六阴月也。”今将十二壁卦图附以说明。

由此可见,“壁”卦代表了玉璧,是日月五星运行的内涵。邵康节云:“乾遇巽时观月窟,地逢雷处见天根。”坤为地,震为雷,地雷为复卦,又称天根。乾为天,巽为风,天风为垢卦,又称月窟。从上图中可知,十二壁卦是:十一月子,一阳移动于脚下,第一爻逐渐上升,是为复卦,五月午一阴移动于脚下,第一爻逐渐上升,是为垢卦。一年各月从寅开始而右转,三阳开泰。日緾从亥开始,始于营室而左转,这就是地右转、天左转的道理。二至、二分、四立的日晷长以分计,分别列于内方。于是壁卦应用到天文、地理、医学、人事等诸方面去,均有很大的作用,故尔,《素问·六节藏象论》记云:“天度者,所以制日月之行也;气数者,所以纪化生之用也。”前节已说明,“天度”,是计算日月运行的迟速;“气数”,是标志万物的化生之用。

阴阳将宇宙万物按其不同的属性分为两大类,但不是一分为二相互孤立的,而是阴中有阳,阳中有阴,阴阳相互联系,相互消长,相互转化的。自然界的春夏秋冬四季、寒热温凉四气,以及生长化收藏五种生化规律,都是阴阳相互消长转化的结果。从十二壁卦所揭示的自然规律来看,“亥”,标示为周年中的亥月,或周日中的亥时,气温最低,六爻皆阴,卦象得纯坤;经子、卯两枢机之转枢,使阳气渐旺,阴气渐衰,至六爻皆阳,而得纯乾。又经午、酉两枢机之转枢,阴气又渐旺,而阳气又渐衰降,故而又再得纯坤。如此,日复一日,月复一月,年复一年,周而复始地进行着阳升阴降,阴升阳降的阴阳消长转化运动。人是大自然的产物,与自然界的阴阳变化有着同步节律。如人一生的生、长、壮、老、已,一日的平旦气升,日中气盛,日入气衰,夜来气入,说明了人的一生或周日的生命活动及脏腑的功能活动,均有着阳升阴降、阴升阳降的阴阳消长转化的规律。人只有与自然界阴阳变化规律相顺应,才能保持“阴平阳秘”、“形与神俱”的健康状态。诚如司马谈《论六家要指》所云:“夫阴阳四时、八位、十二度、二十四节各有教令,顺之者昌,逆之者不死则亡”“春生夏长,秋收冬藏,此天道之大经也,弗顺则无以为天下纲纪,故曰‘四时之大顺,不可失也。’”此即《灵枢·岁露论》“人与天地相参也,与日月相应也”之谓也。

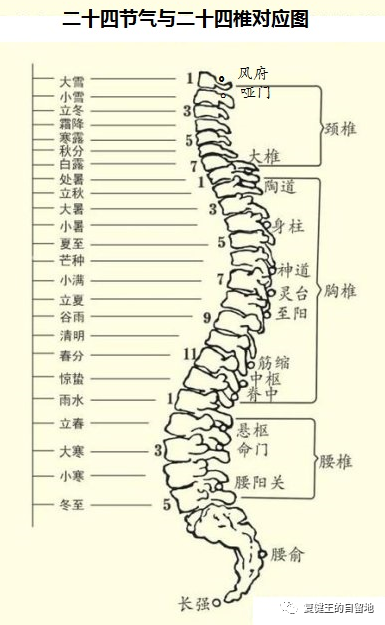

四、二十四节气对应二十四椎及其临床应用

脊椎骨,椎骨的通称,其骨为全身骨骼的主干所在。脊柱,分为颈、胸、腰、骶、尾五个部分,为躯干的中轴,参与胸腔、腹腔和骨盆的形成,具有使四肢有所依附,支持头颅,传导重力,吸收震荡,缓冲暴力,平衡机体,维持姿势,参入造血,容纳脊髓,保护神经,保护胸腔、腹腔及盆腔内的脏器等功能。在机体运动中,可行屈、伸、侧弯、旋转和回旋等活动。而中医学之“脊骨”,实指人背部中间的骨头。盖因其骨为全身骨骼的主干所在,如屋之有梁,古人名曰“脊梁骨”。如《医宗金鉴·正骨心法·背骨》记云:“背者,自后身大椎骨以下,腰以上之通称也。其骨一名脊骨,一名膂骨,俗呼脊梁骨。”而本文所称的二十四节气对应的二十四椎,实包括颈椎、胸椎、腰椎三部分可活动的二十四个脊椎。按周天三百六十五日对应二十四节气及二十四椎,施行针灸法、或按摩术,有健身祛病之用。附图如下。

《难经》云:“督脉者,起于下极之俞,并于脊里,入属于脑。”《灵枢·骨空论》云:“督脉者”“合少阴上股内后廉,贯脊,属肾”“与太阳起于目内眦,上额交巅上,入脑络,还出别下项,循肩膊内,夹脊抵腰中,入循膂,络肾”“贯脐中央,上贯心,入喉,上颐,环唇,上系两目之下中央。”由此可见,督之为脉,实则一脉含五支经脉。

其正支单行于脊,始于本经之长强,源于任脉之会阴,具督、任二经之功效。任,有担任、任受之意,其脉多与手足三阴及阴维脉交会,总任一身之阴经,故有“阴脉之海”之称。《古本难经阐注》云:“盖督脉者,都也,能统诸阳脉行于背,为阳脉之都纲也。”故督,有总管、统率之意。行于背部正中,其脉多次与手足三阳经及阳维脉交会,能总督一身之阳经,故有“阳脉之海”之谓。故其脉始长强源会阴,导肾元之气,经愈合之尾骶骨至第五腰椎关节处,此即一阳生之位,即十一月中一阳生之复卦位。过其节,第四、五腰椎棘突凹陷处有腰阳关一穴,又名阳关,或谓脊阳关、背阳关,乃全身强壮之力出入之处,故第五腰椎之脊点及上、下位,属复卦位,为冬至对应椎。对三点可行针灸法、或按摩法,具益元荣督、强筋健骨、舒筋通络、缓急止痛之功。适用于腰及腰骶痛,下肢痿痹,妇女月经不调、阴挺,男子遗精、阳痿,小儿五软之候。或从尾椎长强穴经骶椎腰俞,推至腰阳关,名七节骨。行推法,名推七节骨,有益元温肾,荣督通脉,固脱止遗,涩肠止泻之功。可用于脱肛、遗尿、泄泻及小儿脑瘫五软之候。

第四腰椎对应小寒,仍为阴消阳长之位,至第三腰椎对应十二月中大寒位,此时二阳生,得临卦位,三与二腰椎间,乃命门一穴。本穴位于两肾中间,肾藏精,为生命之根,先天之本。有壮阳益肾之功,故为治肾虚诸证之要穴,喻此穴为关乎生命之门,故名命门。

第二腰椎对应正月节立春位,此时生机始旺,万物萌动之始也,其应在少阳。阴阳互根,阴阳之根同于肾。肾中元阳,又称命门之火,且为少阳相火之源,故少阳之根出于肾,《灵枢·本输》篇有“少阳属肾”之说。元阳闭藏即是少阴,元阳活动即是少阳。一静一动,一体一用,体之枢在少阴,用之枢在少阳。故第二腰椎之立春位,对其节施术,有启动枢机转枢督脉经血气之用。二椎与一椎间有悬枢一穴。悬,悬挂;枢,枢纽。穴居腰部,仰俯时局部悬起为腰部活动之枢纽,而名悬枢。以其疏肝健脾之功,可疗脾胃虚弱之心下痞,脾肾阳虚之泄泻证,又可治腰脊强痛之疾。由此椎至第一腰椎对应正月中之雨水位,此时三阳生得泰卦位。上三阴乃坤卦,下三阳乃乾卦,示以天地交泰,故对此节点施术,有平秘阴阳、调和营卫,荣督益任之功。

第十二胸椎对应二月节之惊蛰位,阳气继续上升,过其点,至十一胸椎棘突下有脊中穴,因穴居脊之正中,故名。因其有益元荣督,强筋健骨之功,故《甲乙经》有“腰脊强不得俯仰,刺脊中”之用;又因具春季生发之机,故《甲乙经》尚有“腹满不能食,刺脊中”“黄疸,刺脊中”之用。继此椎至第十一胸椎对应二月中之春分位,而此时四阳生得大壮卦位,此时阳气逐渐隆盛。过此脊点,乃第十胸椎棘突下之凹陷处之中枢穴。其位脊柱之中,内应中焦脾胃部,故对脊点及中枢穴施术,有强筋健骨,补中益气之功,而适用于肾虚之腰脊强痛,或脾胃虚弱之胃肠病。

第十胸椎对应之三月节清明位,内护肝胆之器,为肝胆之气应于背部之处。过其脊点,第九胸椎棘突下凹陷处之筋缩穴,具调枢机、濡肝阴、强筋骨、醒神定痫之功,故有治筋脉挛急之腰腹痛,胁痛,癫痫之疾。第九胸椎对应三月中之谷雨位,此时五阳生得夬卦位,日值季春之末,此脊点及椎间隙之穴,内护肝、胆、脾、胃,内应脘部,对诸部施术,则枢机得利,肝胆得疏,脾胃得健。

第八胸椎对应四月节之立夏位。第七胸椎对应四月中之小满位,六阳生得乾卦位,此时阳气隆盛。二椎之中间有至阳穴。人身背为阳,横膈以下,即第八胸椎以下,为阳中之阴,横隔以上,即第七胸椎以上为阳中之阳。至阳穴位二胸椎之中,与膈俞相平,内应横膈,督脉为阳,自下而上,行至此处,达阳中之阳,故穴名至阳。而对第八胸椎之脊点及至阳穴施术,有益元荣督、宣达胸阳、治痿通痹、宣闭止痛之功,为治脑瘫、中风偏枯之要穴。又以其益心通阳、利胆调枢之功,为治胸痹、肝胆病之用穴。

第六胸椎对应五月节之芒种位,而第六椎节下灵台穴,位两督俞夹脊之处,内应于心,乃心灵居处,故有宽胸利膈之功,而对芒种脊点及节下灵台穴施术,可疗咳喘胸满之证。第五胸椎对应五月中之夏至位,阴长阳消,一阴生得垢卦。而五椎节下有督脉经之神道穴。本穴与心俞相平,心藏神,故此处为心神之气通行之道,故名。因其有宁心定志之功,而对该椎脊点及神道穴施术,可疗健忘、惊悸、不寐之候。

第四胸椎对应六月节之小暑位;第三胸椎对应六月中之大暑位,此时二阴生而得遁卦位。两椎间有督脉经之身柱穴。柱,即支柱,本穴位脊柱之上,与两肩相平,为人身肩胛部负重之支柱,故名。故三、四胸椎脊点及身柱穴施术,有益元荣督,强筋健骨之效。又因身柱与肺俞相平,内护肺脏,故又有益肺气,达宗气,止咳平喘之功。

第二胸椎对应七月节之立秋位,三阴始生。至第一胸椎对应七月中之处暑位,三阴始成,得否卦位。一、二胸椎间乃督脉经之陶道穴,有益肾荣督、宣阳和阴之功。又因该穴为督脉与足太阳经之交会穴,故又具解表退热,清肺止咳之效。第一胸椎与第七颈椎间有大椎穴,乃督脉与手、足三阳经交会穴,有“诸阳之会”之称,《素问·骨空论》有“灸寒热之法,先灸项大椎”之记;《伤寒论》有“太阳与少阳并病,头项强痛,或眩冒,时如结胸,心下痞硬者,当刺大椎第一间”之论。故为疏风通络之要穴。

第七颈椎对应八月节之白露位,此时四阴始生;第六颈椎对应八月中之秋分位,此时四阴成得观卦位。第五颈椎对应九月节寒露位,此时五阴始生;至第四颈椎对应之九月中霜降位,此时五阴成得剥卦位。第三颈椎对应十月节之立冬位,此时六阴始生;第二颈椎对应十月中小雪位,六阴成得坤卦位。过此脊点,与第一颈椎间有督脉经之哑门穴。《素问·气穴论》作喑门。以其主治音哑,故名。《甲乙经》云:“喑门,一名横舌,一名舌厌,在后发际宛宛中,入系舌本,督脉、阳维之会。仰头取之,刺入血分,不可灸。”又云:“舌缓,喑不能言”“项强,刺喑门。”

第一颈椎对应十一月节之大雪位,此时阴气极而一阳始发。过第一颈椎与枕骨间有风府穴。盖因风府穴乃督脉与阳维脉交会穴,深部为延髓,并仍循督脉上头巅顶,沿前额下行鼻柱交于任脉。对此,《灵枢·海论》记云:“脑为髓之海,其输上在于其盖,下在风府。”又云:“髓海不足,则脑转耳鸣,胫痠眩冒,目无所见,懈怠安卧。”故风府以其荣督通阳,益髓养脑之功,可疗髓海不足之眩晕、健忘、小儿五软、五迟之候;又可用于痰蔽清窍之癫、狂、痫、郁,及中风不语等证。

颈后发际正中,即脑后枕骨下之风府穴,经一至七颈椎至大椎穴成一直线,名天柱骨,即白露经秋分、立冬,至大雪位。第一胸椎处立秋后之处暑位,得否卦位,虽曰阴阳爻平衡,然乃处阳气潜消、阴气隆盛阶段,即阴盛阳衰时节。故易感受风邪,尤其风府穴部。风者,风邪;府者,处所。风府乃易受风邪侵袭之部,故名风府。又以温阳开腠之功,而为疗风邪之要穴。故尔从风府推至大椎一线,小儿推拿术有“推天柱骨”之法,或用汤匙蘸水自上向下行刮痧术。

综上所述,从十一月中之冬至,一阳生而得复卦,经阴消阳长而至四月中之小满,六爻皆阳而得纯乾卦。从五月中之夏至,一阴生而得垢卦,此后历行阳消阴长、阳降阴升的阴阳节律变化,至十月中之小雪,六爻皆阴而得纯坤卦。阴极转阳,至十一月大雪位,一阳萌动,至十一月中之冬至位,一阳生复得复卦位。此乃督脉正支运行之规迹。而从大雪节的阳气萌动,到冬至节之一阳生的过程,实含阴极而阳生,阳之初生而始发之全过程。盖因督脉合少阴“属肾”,“与太阳”,“络肾”,及“贯脐中央,上贯心,入喉,上颐,环唇,上系两目之下中央”。且因督脉起于胞中,下出会阴,故督脉与任、冲脉有“三岐一源”之称。《灵枢·经脉》云:“督脉之别,名曰长强,夹脊上项散头上,下当肩胛左右,别足太阳,入贯膂。”意谓长强乃督脉、足少阴之交会穴,故此穴有益肾荣督之功;又因其“别足太阳”,故又有通达阳气,敷布津液之用。其拓展应用有二:其一,承接大雪节第一颈椎一阳萌动之机,藉长强启动激发督脉血气运行之力,以达益肾荣督之功,经骶椎至第五腰椎,以成一阳复生之复卦位。于是有了小儿推拿“推七节骨”之术。其二,从长强至大椎脊柱正中线,运用推法,名“推脊”;运用捏法,名“捏脊”,乃小儿推拿术之常用法。因督脉“与太阳”“络肾”,故此法操作时,尚可推捏足太阳经背部夹脊之四条循行线。

结语

二十四节气对应二十四椎及十二壁卦,表明了周年中二十四节气的阴阳节律变化规律,而人体的脏腑功能亦与之相适应,此即天人相应的系统整体观。故临床对二十四椎施术,有着坚实的理论基础和临床实用价值。同时,按二十四椎对应二十四节气及三百六十五天按时施术,具平秘阴阳之功,俾“形与神俱”,乃有病治病、无病健身之法,故而又为“治未病”的中医健身之道。

【注】本文原载于中国医药科技出版社柳少逸著《柳少逸师承纪事》2021年5月第一版。