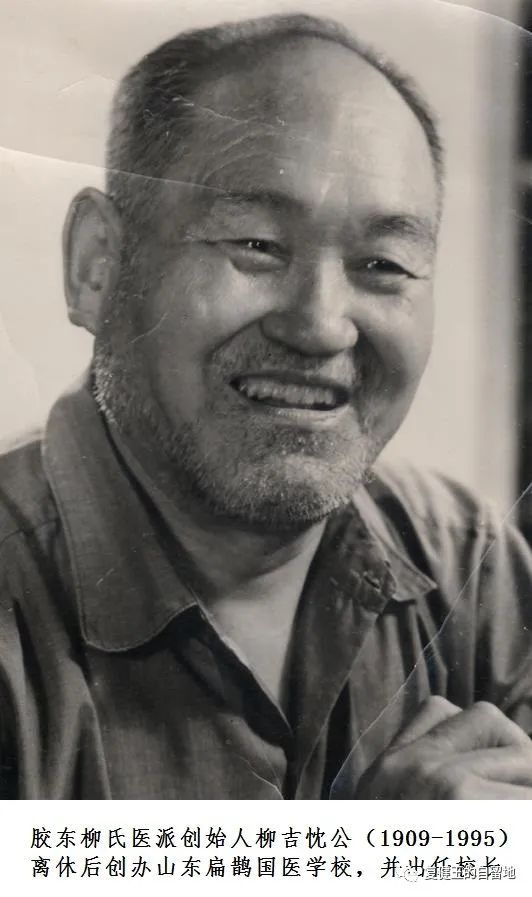

【柳氏医派】王永前:品读柳少逸老师钟鼎文书作“鱼”有感

品读老师钟鼎文书作“鱼”有感

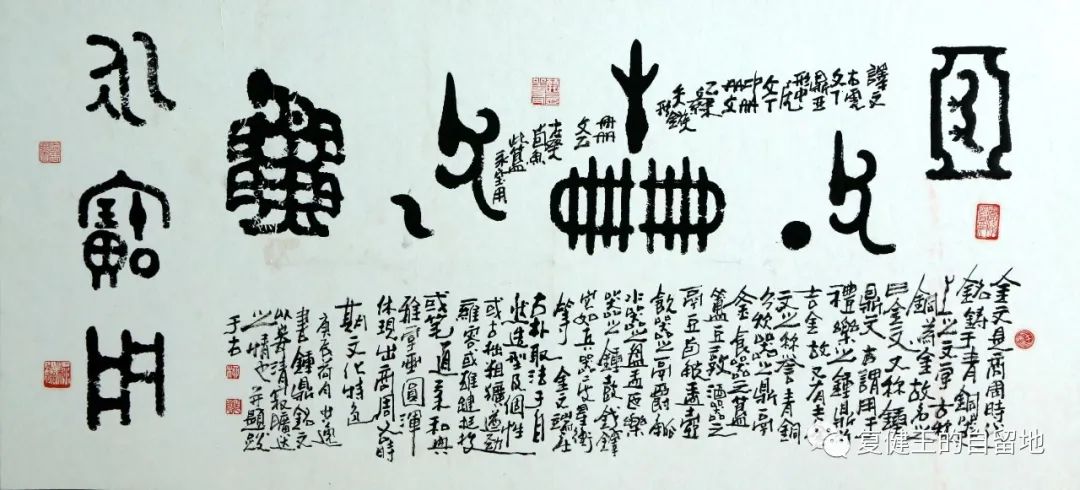

此幅书法作品为业师柳少逸先生所创作,收载于荣宝斋出版社《柳少逸书法集》P65-66。作品上书12个钟鼎文汉字及35个汉字释文,下方题跋语。盖压首印一方“实践出真知”,闲章“开卷有益”、“读书乐”、“半痴”,及“柳”、“少逸”、“柳少逸”三方名章。

钟鼎文汉字从右至左依次为:亚中“虎”符、“父丁”、“矢”簇形、“册册”、“父乙”、“鱼”、“永宝用”。

释文为:译文右虎父丁鼎亚型中虎、父丁中册册、父乙、镞矢镞型、册册父乙彝、左癸卣(注:音yǒu)鱼、此簋永宝用。

题跋为:金文是商周时代铭铸于青铜器上之文字,古称铜为金,故名之曰金文,又称钟鼎文。古谓用于礼乐之钟鼎为吉金,故又有吉金文之称誉。青铜分炊器之鼎、鬲(注:音lì)、釜,食器之簋(注:音guǐ)、簠、豆、敦,酒器之鬲、豆、卣、觥(注:音gōng)、盉(注:音hé)、壶,饮器之鬲、爵、觚(注:音gū),水器之盘、盂、匜(注:音yí),乐器之钟、鼓、铙(注:音náo)、鎛,它如兵器度、星、衡等。金文端庄古朴,取法于自然,造型及个性或古拙粗犷,或雄健挺拔,或笔道柔和典雅,字画圆浑,体现出商周各时期文化特色。庚辰荷月,少逸书钟鼎铭文以寄清寂旷达之情也,并题跋于右。

我虽不懂书法,但自心底喜欢这幅作品,2019年夏曾以此作品竹雕笔筒藏赏。也曾查阅资料试图理解其作品内涵之意,然文疏学浅,一直不得深解。今日上午,见大师兄汉敬德在工作室群发送信息“谢谢老师,期待。”遂“爬楼”,见柳老师针对此幅作品照片留言“此幅书作,我眼下写不出那刚柔相济、乾坤运转、水火交济的精气神了。本派弟子若有求索者,可复制装祯以悬之、警之,以天天、月月、年年永记使命,寄有为于无声之中!”并对作品做了说明:“此书作,我曾于60岁前书多幅,以寄余志。”

结合作品题跋落款“庚辰年荷月”来看,此幅作品当是柳老师58岁时的作品,创作于2000年农历6月,是跨世纪之作。从释文可知,该钟鼎文汉字至少取自“父丁鼎”、“父乙彝”、“癸卣”、“此簋”等四个青铜器。

中华民族是讲究饮食文化的民族,青铜器最早是做食器用,主要用作炊事用具,至商朝,食器主要有鼎、甗(注:音yǎn)、簋、豆等,其中鼎是最重要的礼器,相当于现在的锅,主要用于烹煮肉食祭祀及宴享,以明贵贱,别等级,大多是圆腹,有两个耳和三个足,也有四足的方鼎。商朝并无严格的列鼎制度,至西周时期才逐渐形成列鼎制度。“彝,宗庙常器也”(语出《说文》),与卣同为祭祀之器,卣主要用于祭祀时盛酒之用,而簋则相当于现在的大碗,用于盛放食物。直至西周时,簋的地位才得到提升,与鼎一起构成周朝列鼎制度。可见柳老师在选择铭文出处是有讲究的。

香港商务印书馆的田村先生曾盛赞柳老师,言其文字功底,能出其左右者“很少很少”,且艺术造诣“绝无仅有”。的确,能入眼荣宝斋出版社,且荣宝斋老总亲自出任主编,就足以说明其作品分量。然柳老师今天发出这张照片,且允许门徒学生复制装帧,当不是一起欣赏艺术的,实则又是一堂师承课,“天天、月月、年年永记使命,寄有为于无声之中”!这才是阐发作品内容的落脚点。

其后,柳老师对此幅作品概涵的意义做了解释。首先择四器铭文组合,以“亚形中虎、父丁”钟鼎文汉字,意谓柳氏门人传承吉忱公之术,要有“天行健”之精神,当自强不息。而“矢镞形”钟鼎文字符,寓意要明确奋斗目标,要“树往上长”,光大柳氏医派之学;钟鼎文汉字“册册”,借喻文是医之基础,要求柳氏门人除熟读并掌握经典和历代文献,以及柳派著作和学术外,尚要有文学功底,要有文史哲及医德医风的良好修为,要有根底,要传承好,即要“根朝下扎”,亦即“地势坤”,厚德载物之谓也!至于“鱼”、“永用享”组合,可借用周颖主任的话以诠释,“柳氏医派是个‘富矿’,肖培新主任来胶东‘淘宝’,淘出一套‘柳氏医学丛书’,界定了一个学术流派”。不难理解,“鱼”借喻柳氏医派的学术体系、理论和临床经验,只有有序传承,绵绵不断,代代相传,方可有“永用享”。此副书作概涵了中华民族之精神——“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”之谓也。

诚然,柳氏医派学术体系、学派理论和临床经验的有序传承,是一个只有起点没有终点,永无休止的课题,柳氏传承永远在路上!秉承“根朝下扎,树往上长”的修为,打破流派传承少有三代成功的“周期率”,代有传人出,方可“永用享”。这是老师的心愿,也是门人的目标,此即老师“开弓没有回头箭”之训也!

王永前2020年4月7日于复健医院