【非遗传承·柳氏医经学派灸术】柳氏灸术治感冒(1)

【按】:感冒,多因触冒风邪,而致邪郁肌腠,卫表失和,肺失清肃,而见头痛、身痛,恶寒发热,鼻塞流涕,咳嗽,咽痛,心烦倦怠,小便短赤等候。盖因风善行而数变,故《素问·风论》有“风者百病之长也,至其变化,乃为他病也”之论。故当及时治疗,以防传变,且因风性轻扬,易犯上焦,故《素问·太阴阳明伦》谓:“伤于风者,上先受之。”肺处胸中,位于上焦,主呼吸,气道为出入升降之通路,喉为其系,开窍于鼻,外合皮毛,职司卫外。故外邪从口鼻、皮毛入侵,肺卫首当其冲,而见诸候。病之轻者,称伤风感冒;若在一个时期内,广泛流行,且证候相似者,称为时行感冒。因四时六气的不同,故临床证候有风寒、风热及暑湿兼夹的不同。

柳氏医经学派灸术治疗风寒感冒

风寒感冒

临床症状:恶寒重,发热轻,无汗,头项强痛,肢节痠痛,鼻塞声重,时流清涕,喉痒,咳嗽,痰吐稀薄色白,口不渴,舌苔薄白而润,脉浮或浮紧。

证候分析:《灵枢·骨空论》云:“风从外入,令人振寒。”大凡风寒之邪外袭,首犯肌表,卫阳被郁,故见恶寒发热,无汗;卫表失和清阳不展,络脉不通,则见头项强痛,肢节痠痛;风寒上受,肺失宣发肃降,则见鼻塞流涕,咽痒,咳嗽;寒为阴邪,故口不渴,舌苔、脉象亦表寒之征象。

治法:疏风散寒,和卫开腠。

处方:

(1)合谷灸方:

组成:合谷穴。

合谷,为手阳明经之原穴,与三焦关系甚密,有化气通脉,调气活血,扶正达邪之功;又为人体四总穴之一,《四总穴歌》有“面口合谷收”之治。具清热利咽、明目、通窍、疏经通络、解痉止痛之功。

(2)《素问》大推灸方:

组成:大椎穴。

大椎,乃督脉经之经穴,又为手、足三阳经交会穴,故称诸阳之会,以其疏风通络之功,为治感冒、咳嗽、项背强痛、眩晕之要穴。《素问·骨空论》云:“灸寒热之法,先灸项大椎。”故对该穴施以灸法,名“《素问》大椎灸方”。

大椎,乃督脉经之经穴,又为手、足三阳经交会穴,故称诸阳之会,以其疏风通络之功,为治感冒、咳嗽、项背强痛、眩晕之要穴。《素问·骨空论》云:“灸寒热之法,先灸项大椎。”故对该穴施以灸法,名“《素问》大椎灸方”。

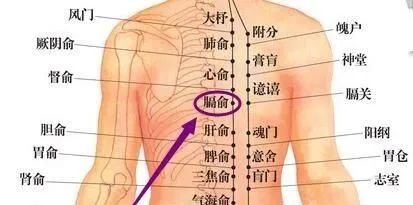

《伤寒论》云:“太阳与少阳并病,头项强痛,时如结胸,心下痞硬者,当刺大椎第一间、肺俞、肝俞,慎不可发汗。”又云:“太阳、少阳并病,心下硬,颈项强而眩者,当刺大椎、肺俞、肝俞,慎勿下之。”此乃太阳与少阳并病之治法,今对大椎、肺俞、肝俞施以灸术,名“《伤寒》颈强眩冒灸方”。

(3)气街灸方:

组成:头街灸方——百会:主治治风邪外袭而致头项强痛。

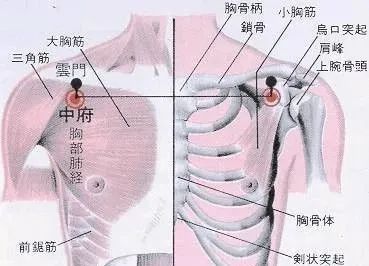

胸街灸方——中府、膈俞:主治外感风寒,肺失宣降,而发咳嗽、咽痒。

腹街灸方——肓俞、天枢:主治邪气犯肺及腑,兼见腹胀、脘痞、恶心、呕吐等候,即“胃肠型感冒”。

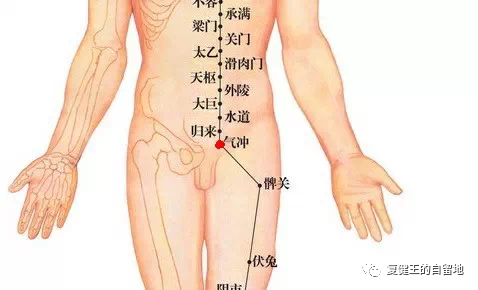

胫街灸方——气冲、承山:主治外感风寒,邪郁肌腠,而致体痛沉重者。

《灵枢·动输》篇云:“四街者,气之径路。”气街是指经气聚集通行的共同道路。其作用是在十二经气血运行于四肢末端及头部时,因卒逢大寒或邪风侵袭时,经气会沿着气街这一通道,复还原经脉而不失其终而复始循环。对此,《灵枢·卫气》篇云:“胸气有街,腹气有街,头气有街,胫气有街。”因十二经脉气血,“皆上于面而走空窍”,故《灵枢·卫气》篇有“气在头者,止之于脑”的记载。“止于脑”,当穴在百会。《灵枢·海论》云:“脑为髓之海,其输上在于其盖,下在风府。”百会:为手足三阳经与督脉交会于头巅之穴,故有百会、三阳五会之名。故灸百会,具荣督益髓,疏风通络,清热开窍之功。若百会伍风府,施以灸术,名“头街灸方”,为治风邪外袭而致头项强痛之效方。

十二经脉脏腑之气集聚于胸腹、背脊等位,故《灵枢·卫气》篇又云:“气在胸者,止之膺与背腧。”“膺”,即“膺俞”:乃中府之别名。为肺之募穴,又为手、足太阴经交会穴。穴当中焦脾胃之气聚汇于肺经之处,而有益气宣肺、止咳定喘、健脾和胃之功;“背腧”:乃背部之膈俞。为血之会穴,内应胸膈,具清营凉血,宽胸利膈,止咳定喘之功。故对二穴施以灸术。名“胸街灸方”。俾胸气之街通畅,而愈外感风寒,肺失宣降,而发咳嗽、咽痒之候。

“气在腹者,止之背腧,与冲脉于脐左右之动脉者。”张景岳注云:“腹之背腧,谓自十一椎膈膜以下,太阴经谓腧皆是也。其行前者,则冲脉并少阴之经行于腹与脐之左右动脉,即肓俞、天枢等穴。故对诸穴施以灸术,名“腹街灸方”。适用于邪气犯肺及腑,兼见腹胀、脘痞、恶心、呕吐等候,即今名之曰“胃肠型感冒”者。

该篇又云:“气在胫者,止之于气街与承山踝上以下。”张景岳注云:“此云气街,谓足阳明经穴,即气冲也。承山,足太阳经穴,以及踝之上下,亦足之气街也。”气冲,足阳明胃经脉气所发之处,乃经气注注之要冲。盖冲脉为经脉之海,主渗溪谷,与阳明合于宗筋,会于气街;承山,乃足太阳经之穴,具敷布阳气之功。二穴相伍,施以灸术,名“胫街灸方”,为治痿证之要方。而用于感冒者,适用于外感风寒,邪郁肌腠,而致体痛沉重者。

【注】选自柳少逸著《柳氏医派灸方四讲》。