【非遗传承·柳氏医经学派灸术】柳氏灸术治痛经(4)

【柳氏医经学派灸术】

【按】妇女在经期或行经前后,出现周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚则剧痛昏厥者,称为“痛经”,亦称“经行腹痛”。本病以青年妇女较为多见。有关痛经的记载,最早见于《金匮要略》。《诸病源候论》则首立“月水来腹痛候”,为研究痛经奠下了理论基础。后世医家为探索痛经的辨证规律作了进一步的论述。如《景岳全书·妇人规》云:“凡妇人经行作痛,挟虚者多,全实者少,即如以可按拒按及经前经后辨虚实,固其大法也,然有气血本虚而血未得行者亦每拒按,故于经前亦常有此证,此以气虚血滞无力流通而然。”胶东柳氏医派要求弟子具有“知方药、知针灸、知推拿”的学术架构,故而针灸、推拿诸疗法广受重视,2020年柳氏医经学派针灸术等六项特色中医药技术被市政府纳入非遗传承保护。自即日起陆续分享柳氏医经学派灸术在常见病中的治疗,以飨同道。

四、柳氏灸术治疗气血虚弱型痛经

临床症状:经后一二日或经期小腹隐隐作痛,或小腹及阴部空坠,喜揉按,月经量少,色淡质薄,或神疲乏力,或面色不华,或纳少便溏。舌质淡,脉细弱。

证候分析:气血不足,冲任亦虚,经行之后,血海更虚,血虚濡养不足,气虚运行无力,血行迟滞,故经后一二日小腹隐隐作痛而喜揉按。经后数日,冲任气血渐复,故隐痛自消,若体虚而未复,遇经期失血伤气则经净腹痛复作。气虚阳气不充,血虚精血不荣,故经量少而色淡质薄,面色萎黄不华。气血虚弱,脾阳不振,故神疲、纳少、便溏。舌淡,脉细弱为气血两虚之象。

治法:益气补血止痛。

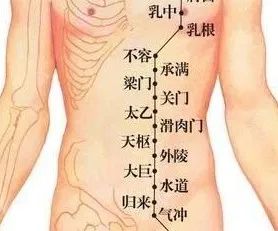

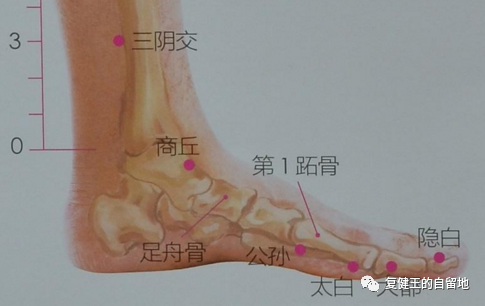

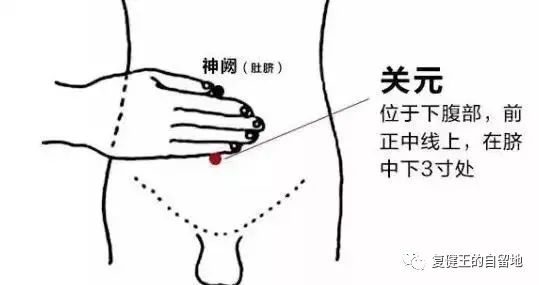

处方:1、外陵公孙调冲灸方:外陵、足三里、三阴交、关元、公孙。

《甲乙经》云:“外陵,在天枢下,大巨上,足阳明脉气所发”。又云:“腹中尽痛,外陵主之。”盖因外陵乃足阳明胃经之穴,具调和肠胃、补气养血、理气导滞之功,故可疗腹痛;足三里为足阳明胃经之合穴,具健脾胃、通经脉之功;公孙乃足太阴脾经之络穴,且为八脉交会穴之一,通于冲脉,且健脾胃、调冲任、行气血、理气消胀、解痉通脉之功;三阴交为足太阴脾经之本穴,具激发、聚汇、转输足太阴脉气运行之功,且又为足三阴交会穴,又具健脾胃、养肝肾、益气血之功;关元为手太阳小肠经之募穴,又为“三结交”之穴,任脉与足太阴脾经、足阳明胃经交会穴,尚为任脉与足三阴交会穴,故有益元固本、补气壮阳、调冲任、养肝肾、暖宫止痛之效。故诸穴合用,施以灸术,名“外陵公孙调冲灸方”,于是,先后天之本得补,气血生化之源得充,故为补血调经之良方,而适用于血虚月经不调者。

2、冲阳三太调经灸方:冲阳、太白、太冲、太溪、血海。

冲阳乃足阳明胃经之原穴,乃阳气必由之要冲,故有促进胃之受纳腐熟水谷之功,而成培补后天气血生化之源,故有大补气血、调和营卫之功,并助先天之功得续;血海为足太阴脾经之腧穴,具补气、养血、荣脉之功。因其能引血归经,似导洪入江河之要路,故名。二穴相伍,一脾一胃,一阴一阳,增其健脾胃、调冲任、补气血、培补后天之本之功。辅之养肝阴之太冲、补脾阴之太白、补肾阴之太溪,以成大补肾精阴血之功,故对诸穴施以灸术,名“冲阳三太调经灸方”。故为肾虚、脾虚、肝虚证之治方。且以健脾胃、养肝肾、调冲任之功,而为调经治带之良方。

【注】本文摘选自柳少逸著《柳氏医派灸方四讲》。

【注】本文摘选自柳少逸著《柳氏医派灸方四讲》。