【师道】老校长的治学之道

【师道】老校长的治学之道

柳少逸的室内悬挂着父亲柳吉忱的一幅油画,老人家那祥和的面孔,使他感到了丝丝温情;那凝神的眼神,透出了父亲对儿子的殷切希望。

“父亲既是慈父,又是严师。我在医学上每前进一步,都是父亲辛勤栽培的结果。曾任山东扁鹊国医学校校长的他治学严谨,治学有道,将自己终生所学尽传于我,恩重如山啊!”柳少逸如是说。

强调“背功” 博览群书

切实打好国学根基

柳吉忱是柳少逸一生的老师,他强调学中医要有“背功”,并按部就班提出背诵书目和具体要求。童年时,让儿子背诵“三百千”(《三字经》《百家姓》《千字文》)。高小时,让其背诵《医学三字经》《药性赋》《汤头歌诀》《八法用药赋》《频湖脉诀》等中医启蒙读物。中学时,给儿子讲授他的《内经》《伤寒论》《金匮要略》《本草经》《温病条辨》《时病论》《中医医学史》等讲稿。高中毕业时,已经讲授完中医高等院校的一版教材。

“文是基础医是楼”。父亲告诉儿子:“学好中医要有传统文化功底。文是什么?就是文史哲。古语‘秀才学医,鸡笼捉鸡’,说明什么?你学了四书五经,再学中医学就容易得多。”正是父亲重视儿子的国学学习,才使得柳少逸对中医学的学研得以深化。

同时,柳吉忱以朱熹语教之:“汝当熟知,博览群书,穷理格物,此医中之体也;临症看病,用药立方,此医中之用也。不读书穷理,则所见不广,认症不真;不临症看病,则阅历不到,运动不熟。体与用,二者不可偏废也。”

所以,柳吉忱课徒先从中医典籍起,强调必须打下一个坚实的理论基础方可言医。

传授方法 首读书序

追根溯源探谜医籍

指导儿子如何读书,柳吉忱强调:“汝读书,当首先读懂‘书序’。‘序’,又称‘叙’,乃文体名称,亦称‘序文’、‘序言’。大凡为作者或他人陈述作品的主旨、或著述之经过.知此方可在浩瀚书海中确定对医著是精读还是通读。”父亲谈序之论,让柳少逸若醍醐灌顶,茅塞顿开,而终身受益。

自此,柳少逸在研读历代医籍时,均认真读其序。一些序言则摘录之,背诵之,并试以作词解、语释之,以求明其要。

柳少逸习医之初,父亲认为“理必《内经》,法必仲景,药必《本草》”是一种临床思维方法,非是“厚古薄今”,遂让儿子认真读。“理必《内经》”,是因《内经》理论是中医基础之源;“法必仲景”,是讲辨证论治法则的;“药必《本经》”,不是只用《神农本草》那三百六十味药,而是讲药性理论,即性味归经、升降浮沉,及配伍方法。

除基础知识的学习,柳吉忱更重视儿子对中医历代名著学术思想和医疗经验的研究,然后变成自己的东西。

如研究某一方剂,对方药、煎法、服法都要细研,更要看方源,即原著,如补中益气汤要看李东垣《脾胃论》,此方由补脾胃降阴火升阳汤衍化而成;镇肝息风汤要看民国时名医张锡纯的《医学衷中参西录》,此方是由建瓴汤化裁而来;血府逐瘀汤要看清代王清任《医林改错》,该方是由经方四逆散,时方桃红四物汤加桔梗一升,牛膝一降,通达枢机而成。如左归、右归,要看有“张熟地”之名张景岳的《景岳全书》。结合《内经》,就会明白张景岳“善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷;善补阴者,必于阳中求阴,则阴得阳升而泉源不竭”的道理。

“方剂挂壁抬头记,低头熟辨药性篇,行走不离中医书,疑难问题多问师。”师兄王树春的诗,可以说也是柳少逸的学习体会。经过研究张仲景学说,柳少逸有《伤寒方证便览》《金匮方证便览》《少阳之宗》等医著结集。

反复背诵 经常提问

结合临床进行方解

自习医起,父亲让柳少逸每日必背诵一遍《伤寒论》原文,而且对《金匮要略》也要熟读能详。

当柳少逸由栖霞县人民医院调到莱阳中心医院后,有一天晚饭后,柳吉忱考他的背功,问曰:“《伤寒论》第146条为何证?”对曰:“为少阳病兼太阳病证。”“《伤寒论》云:‘伤寒六七日,发热,微恶寒,肢节烦痛,微呕,心下支结,外证未去者,柴胡桂枝汤主之。’又云:‘发汗谵语者,不可下,与柴胡桂枝汤和其荣卫,以通津液,后自愈。’而《金匮要略》云:‘柴胡桂枝汤,治心腹猝中痛者。’”

续而父亲对柴胡桂枝汤的临床应用进行讲解。他说,柴桂汤主治少阳病兼太阳表证,为三焦气化失调,营卫不和,心腹急痛者而设。在痹证治疗过程中,可插入此方,功主启关转枢,俾三焦通透,营卫调和,津液运行,疼痛遂止。发热恶寒,肢节烦痛,属太阳桂枝汤证;呕而心下支结,属少阳小柴胡汤证;外证未去,而柴胡汤证尚在,不得单用小柴胡汤,宜合入桂枝汤,故仲景名之曰“柴胡桂枝汤”。

临证时,父亲告诉儿子:“中医临证,或予中药,或予针灸推拿,均须注重安和脏腑。”在传授按摩疗法时,有应天通地按摩大法,有开脏腑按摩大法。

当柳少逸学习到《灵枢·本输》“缺盆之中,任脉也,名曰天突”之文时,柳吉忱解读曰:“此《灵枢》表述以任脉之天突穴外展,寻觅手足三阴三阳及督脉之循行线及相邻经穴的内容。”识此当以清·马莳《内经灵枢注证发挥》之文佐之,以及看清·张隐菴《黄帝内经灵枢集注》的注解。

此时,柳少逸方悟朱熹“为学之道,莫先于穷理,穷理之要,莫先于读书”之训。有鉴于此,柳少逸在施用“通天地大法”时,辅以“盛络剌法”,名曰“复式应天贯地通经大法”。此法可疏通经络,调畅气血,安和五脏之功效,具安内攘外之功。

柳少逸将“开脏腑大法”验于临床,有扶正祛邪、和阴阳、调气血之功,故为健身祛病之良法。

其后,柳少逸将父亲部分医案整理结集,名《柳吉忱诊籍纂论》,将其讲稿整理结集,名《内经讲稿》《伤寒论讲稿》《本草经讲稿》《温病讲稿》及《柳吉忱医论医话选》。

及时补课 注重渊源

融会贯通形成一体

1973年,柳少逸已经从事中医临床近十年,但柳吉忱觉得儿子经典理论研究不够,并对其“补课”,目的是将中医知识融会贯通,形成一体,举一反三。

父亲告云:《黄帝内经》中的内容三分之二涉及运气学说,不通晓五运六气,就不是一个好的中医师。他以大司天与医学流派的形成的渊薮作了讲解。于是,柳少逸开始学研这方面内容,并将心得整理,撰写了“大司天与医学流派形成的渊薮”一文。

此文试从陆氏“六气大司天论”,来探讨中国医学史上各个医学流派形成的学术渊源。而文外之意,诚如陆九芝所云:“而治病之法不出《内经》,《内经》之治不外六气,自《天元正纪》以下七篇,百病之治皆在其间,岂可因其所论皆运气,而忘其为治法之所从出者。”

在研究中,柳少逸问宋代是中国医学史上医学发展鼎盛原因,父亲告之:“宋代官方重视,士人知医,促进了全社会对医学的关注。”他从医学史和中医文化对医学的影响,讲述了宋代医学繁荣之渊薮。

清代名医黄元御以其高超的理论,渊博的知识,非凡的医学成就纵横捭阖于医林之中。父亲讲述了黄元御的知识结构及医学成就,强调“理必《内经》,法必仲景,药必《本经》”乃为医门之规矩准绳也。经柳少逸整理,以“从中医学的结构谈黄元御的医学成就”为文述其大要。

纵观一部中国医学史,任何一种学术思想的产生,和任何一个医学流派的形成,都有着它具体的客观原因,其中包括社会背景、地理环境、哲学思想等。了解这些内容,既增加了历史知识,厘清了学术流派的来龙去脉、中医学的结构和人才传承脉络,为临证奠定基础。

老校长已经离世多年了,但柳少逸一看到父亲画像,脑海里就会浮现他教学时的独特身影,耳畔似乎听到他教学的一言一语。“父亲,您放心吧,儿子时刻牢记您的教诲,为中医药发展奉献毕生力量。”

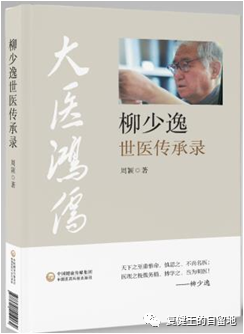

【注】本文选自中医药科技出版社·周颖著《大医鸿儒·柳少逸世医传承录》2020年12月第一版。