【柳氏山林体书法欣赏】柳少逸书《中国名医名医辑释》(四)

【柳氏山林体书法欣赏】柳少逸书法作品

《中国名医名医辑释》

(四)

王履【名言】

读仲景之书,当求其所以立法之意。苟得其所以立法之意,则知其书足以为万世法,而后人莫能加,莫能外矣。——王履《医经溯源集》

【释文】读张仲景的书,应当探求他确立治法的宗旨。如果掌握了他所制定临证法则的旨意,那么就知道了他的书完全能够成为千秋万代的法则,而且后人没有人能补充,也没有人能抛弃它。

【附注】王履,字道安,号畸叟,又号抱独山人,昆山人。元末明初著名的医学家和画家。师从朱震亨,曾任明代秦王府良医正。与戴思恭同为丹溪学派的代表人物。有《医经溯源集》《百病钩玄》《医韵统》《伤寒立法考》等医著传世。曾游华山,作图四十幅,人称“奇秀绝伦”。《医经溯源集》,内有论著二十一篇,其中有《内经》《伤寒论》的研究,有温病与伤寒的辨析,尝有对东垣学说的探讨。其关于治疗温病当以除热为主的论述,为温病治则中的清热养阴法奠定了基础,从而促进了明代温病学派的形成。

危亦林【名言】

工欲善其事,必先利其器。器利而后工乃精。医者舍方书何以为疗病之本?——危亦林《世医得效方》

【释文】做工的人要想做好他的工作,必须首先要使他的工具锋利。器具锋利然后他的工作才能精到。医生抛弃方书,还能把什么当成治疗疾病的根本呢?

【附注】危亦林,号达斋,元代南丰人。世代以医为业,曾任南丰医学教授。临床各科均有研究,尤精于骨伤科,积累了丰富的医疗经验。其将前代医方和家传五世积累的经验方分门整理,历时十年,编成《世医得效方》十九卷传世。

王九思【名言】

凡为医者,穷《难经》,察脉之浮沉、脏腑虚实;通《素问》,知脉往来、针之补泻;穷《本草》识药之寒温、气味所归。全此三家,然后治病,可曰知医,为上工也。——王九思《难经集注》

【释文】凡是做医生的人,学习《难经》,诊察脉象的浮沉和脏腑的虚实;通晓《素问》,了解脉象的快慢及针刺的补泻;研究《本草》,辨别药性的温凉与气味归经。全部掌握这三家学问,然后再治病,可称得上为“三知之医”,为高明的医生。

【附注】王九思,明代医学家。字敬夫,鄠县人,明弘治丙辰进士,曾任吏部主事、郎中。集吕广、杨玄操、丁德用诸家注,作《难经集注》五卷。

刘纯【名言】

非《内经》无以识病,非《本草》无以识药,非《脉经》何以诊侯?然后却参诸家之说。——刘纯《医经小学》

【释文】不学《内经》就不能认识疾病,不学《本草》就不能识别药物,不学《脉经》怎么会诊脉呢?掌握以上知识后,再参合医学各家学说。

【附注】刘纯,字宗厚,江苏吴陵人。其父刘淑渊为朱丹溪之高足。刘纯幼承庭训,博采众家,医道精湛,为朱氏再传弟子。著有《医经小学》《玉机微义》《杂病治例》《伤寒例》等医籍。《医经小学》为刘纯的第一部医学著作,为初学者入门之作。书中辑朱丹溪及其业师丘克容习医要语。《杂病治例》为刘纯晚年之作,乃其一生临床经验和心得的总结。

薛己【名言】

先古圣人,惟稷教稼,惟契明伦,而神农氏独于洪荒已前,举凡若草若木,若虫鱼玉石之类,无不备尝而昭示之。故医之道,倍急于教导,而功亦与稷契等。——薛己《本草约言》自序

【释文】古代的圣人,只有后稷教百姓种庄稼,只有契让人们通晓伦理,只有神农在原始时期,指出如草木类,如虫鱼类、玉石类等,没有不一一品尝并揭示它们的性能的。所以对于医学而言,的确在教导方面是非常紧要的,而教导医学的功德亦是与后稷和契相同的。

【附注】舜帝执政时,试五典,掌民事,试百官,理庶政。让后稷作稷官,教民种五谷;让契教化官员百姓以明伦理。而早在上古时期,神农即“知稼穑”,“救民苦,尝百草,一日而迂七十毒”,故成为医药学始祖。薛己,字新甫,号立斋,江苏吴县人,世医之家。薛己幼承家学,以歧黄之学为宗,兼秉众家之长,且通晓临床各科,成为明代著名的医家,及温补学派的先导人物。其晚年致力于撰述,医著宏丰,计有《本草约言》《内科摘要》《外科发挥》《女科撮要》《保婴粹要》《正体类要》《家居医录》等医学论著十余种,尝有《薛氏医案二十四种》。

孙一奎【名言】

医案者何?盖诊治有成效,剂有成法,因纪之于册,俾人人可据而用之。——孙一奎《孙文垣医案》医案小引

【释文】医案是什么?诊断和治疗都有成效,处方有一定的法则,因而记录在册,使人人能够根据医案所记而应用。

【附注】孙一奎,字文垣,号东宿,又号生生子。明代休宁人。曾师事汪机弟子黄古潭,后又到江浙等地求师。经过长期探讨,择善而从,遂成一代名医。孙氏以“论命门”、“论三焦”、“论火”、“论气”之学术思想和建树,成为继薛己之后,温补学派的代表人物。著有《医旨绪余》《赤水玄珠》《痘疹心印》及《孙文垣医案》等医籍传世。

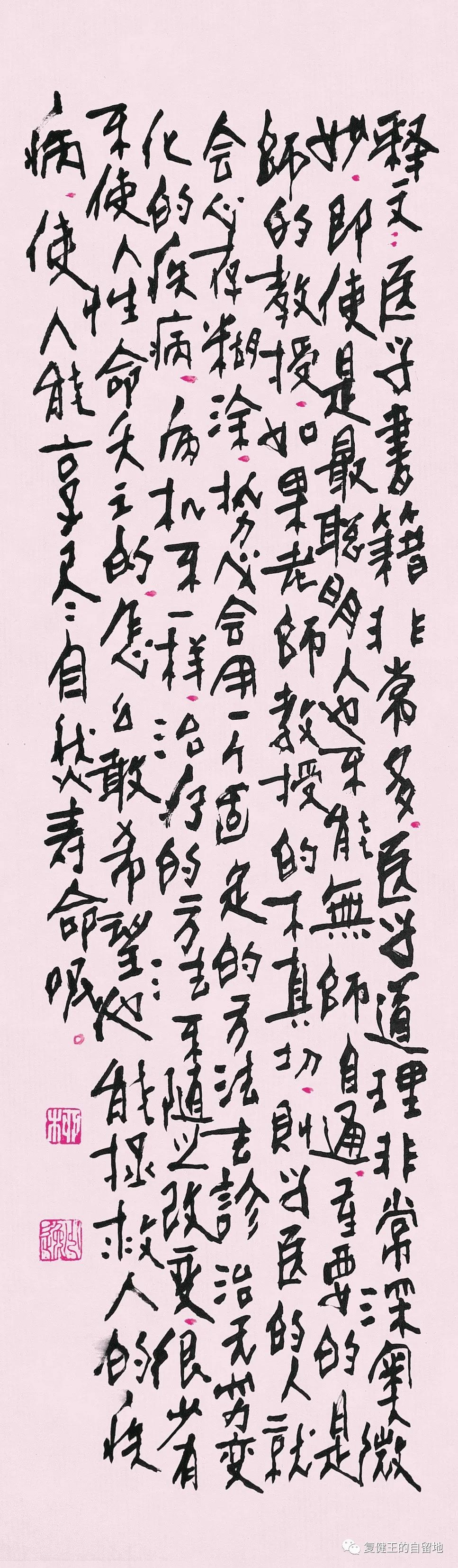

翟良【名言】

医书浩瀚,医理渊微,虽上哲不能演无师之智,法在授受。若授受不真,心地昏暗,势必执一定之法,以应无穷之病。病之机变不一,治之方法不易,鲜有不夭人性命者,安望其拯人之沉疴,俾得尽其天年也?——翟良《医学启蒙汇编》自序

【释文】 医学书籍非常多,医学道理非常深奥微妙,即使是最聪明的人也不能无师自通,重要的是师的教授。如果老师教授的不真切,则学医的人就会心存糊涂,势必会用一个固定的方法,去诊治无穷变化的疾病。病机不一样,治疗的方法不随之改变,很少有不使人性命夭亡的,怎么敢希望他能拯救人的疾病,使人能享尽自然寿命呢?

【附注】翟良,字玉华,明代山东益都人,世传儒业。因重病得良医而愈,故弃儒习医,医术精湛,医德高尚,以医名世。曾被召诣京师授官未受,仍返故里济世活人。晚年得号“神医”。著述等身,有《翟氏医书五种汇刻》《医学启蒙汇编》等近十种医籍传世。《医学启蒙汇编》六卷,为综合性医学入门之书。

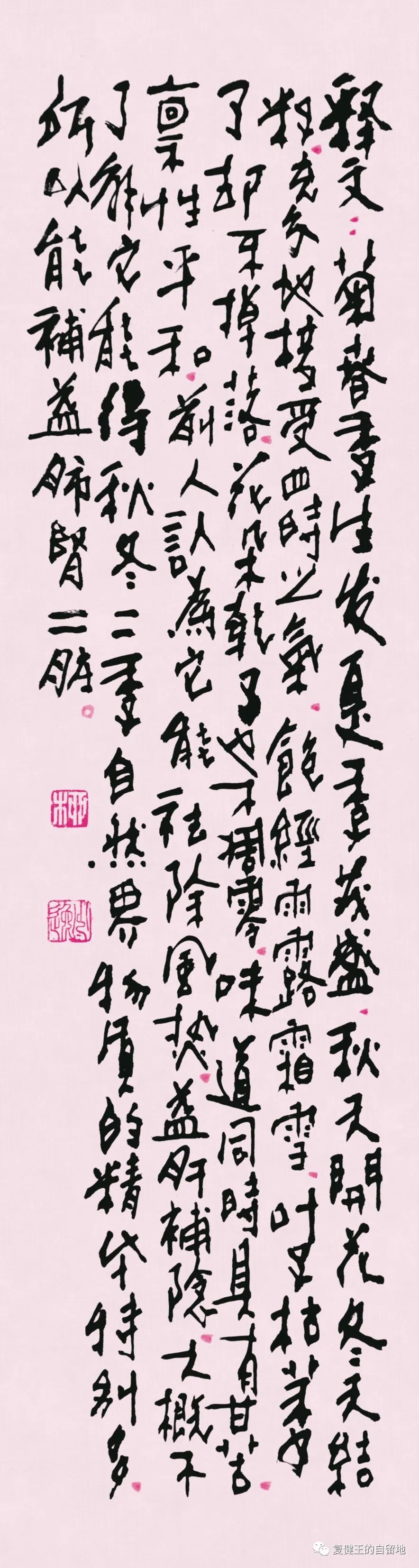

李时珍【名言】

菊春生夏茂,秋花冬实,备受四气,饱经露霜,叶枯不落,花槁不零,味兼甘苦,性禀平和。昔人谓其能除风热,益肝补阴,盖不知其得金水之精尤多,能益金水二脏也。——李时珍《本草纲目》

【释文】菊春季生发夏季茂盛,秋天开花冬天结籽,充分地接受四时之气,饱经雨露霜雪,叶子枯萎了却不掉落,花朵干了也不凋零,味道同时具有甘苦,禀性平和。前人认为它能祛除风热,益肝补阴。大概不了解它能得秋冬二季自然界物质的精华特别多,所以能补益肺、肾二脏。

【附注】李时珍之“论菊”源自钟会《菊有美赞》:“园花高悬,准天极地;纯黄不杂,后土色也;早植晚发,君子德也;冒霜吐颖,象贞质也;柸中体轻,神仙食也。”故自古菊与梅、兰、竹被称为“四君子”。

李时珍,字东壁,号濒湖,蕲州人,其父言闻,号月池,为当地名医。李时珍十四岁中秀才,后弃儒业医。据《湖广通志》对其有“千里就药于门,立活不取值”的赞誉。因有医名,曾被荐到太医院任职。一年后辞归。李时珍著述颇丰,有《本草纲目》《濒湖脉诀》《奇经八脉考》等医籍传世。李时珍鉴于历代本草“舛谬差讹遗漏不可枚举”,而决心重编。历经二十七年的艰辛考证与写作,十年的修改,《本草纲目》终于完稿。该书被誉为“东方医学宝典”,为十六世纪以前药物学的专著,是药物学发展史上的一座丰碑。