【柳氏山林体书法欣赏】柳少逸书《中国名医名医辑释》(二)

【柳氏山林体书法欣赏】柳少逸书法作品

《中国名医名医辑释》

(二)

陶弘景【名言】

九折臂,乃成良医,盖谓学功精深故也。——陶弘景《本草经集注·自序》

【释文】只有历经临证磨炼,方能成为技术精湛的医生,这就是所说的学识必须精深的缘故。

【附注】“九折臂”,又称“九折肱”。比喻阅历多,经验丰富。此语源自屈原《楚辞·九章》:“九折臂而成医兮,吾至今而知其信然。”陶弘景,字通明,晋丹阳秣陵人。因其学识受当局赏识,年十九岁就作了诸王侍读之官。四十一岁时辞官隐居于句容茅山。性好医方,著有《本草经集注》《名医别录》《效验方》《采药诀》《灵奇秘奥》《养性延命集》等。近有敦煌医学文献陶弘景《辅行诀用药法要》抄本传世。印证了古医经《汤液经法》,为张仲景《伤寒杂病论》方剂之源。

王冰【名言】

释缚脱艰,全真导气,拯黎元于仁寿,济羸劣以获安者,非三圣道,则不能致之矣。——王冰《黄帝内经集注·序》

【释文】解除疾病的缠绕,摆脱疾病的痛苦,保全真精,通导元气,拯救百姓达到长寿,帮助体弱多病之人获得安康,不是古代伏羲、神农、黄帝三位圣人的祛病养生之道,是不能达到这一目的的。

【附注】王冰,自号启玄子,为唐太仆令,故后人称其为“王太仆”,有《黄帝内经素问注》传世。《内经》至唐代已残缺不全,早在南朝齐梁间之全元起,注释八卷,名《素问训解》,惜原书已佚,唐代杨上善有《杨氏素问释言》亦佚。王冰因见《素问》抄本颇为紊乱,于是广泛搜集资料,进行整理重新编次,删去重复,撰写注文,并亲自作序。对《素问》的传承做出了重要的贡献。

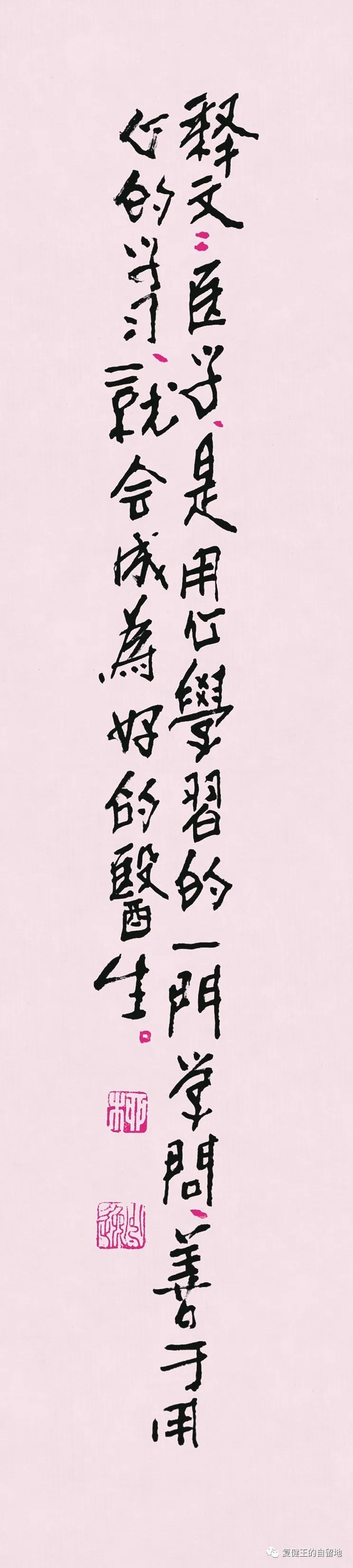

孙思邈【名言】

医者,意也。善于用意,即为良医。——孙思邈《千金翼方》

【释文】医学,是用心学习的一门学问。善于用心的学习,就会成为好医生。

【附注】孙思邈,唐京兆华原人,天资聪慧,自幼勤学,博学多才,曾举进士,因淡于名利,不事仕进。其博极医源,刻苦实践,遂成为一代名医,被世人奉为“药王”。孙氏集毕生精力,著成《备急千金要方》《千金翼方》传世。《备急千金要方》,简称《千金方》,虽名“方书”,实为医生临证必备的一部重要的医著。内容包括唐朝以前的医药知识,及孙氏自己的临证用药处方经验。同时也论及一个医生当如何学医,及应该具备的医德医风,故有“大医精诚论”。

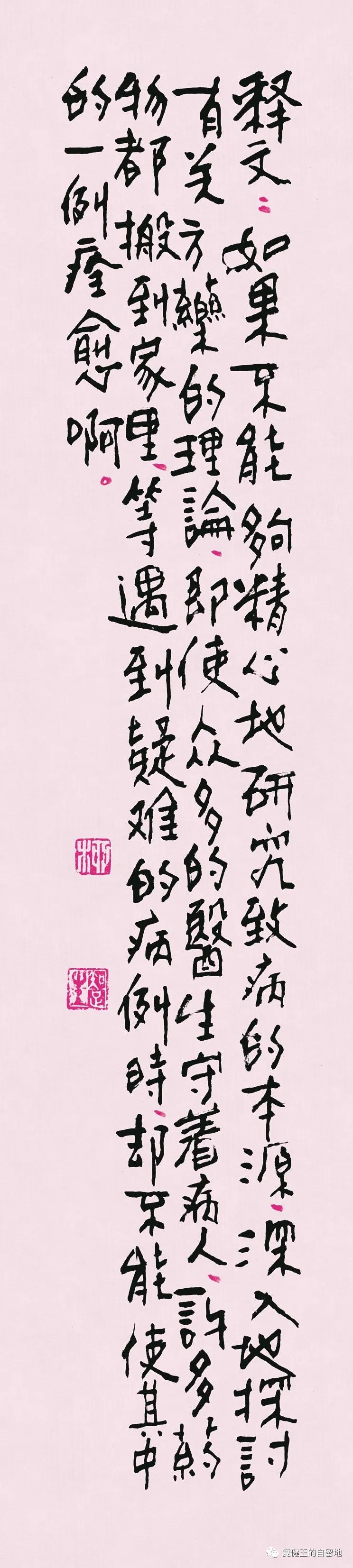

王焘【名言】

若不能精究病源,深探方论,虽百医守疾,众药聚门,适足多疑,而不能一愈之也。——王焘《外台秘要》自序

【释文】如果不能够精心地研究致病的本源,深入地探讨有关方药的理论,即使众多的医生守着病人,许多药物都搬到家里,等遇到众多疑难的病例时,却不能使其中的一例痊愈啊。

【附注】王焘为唐朝宰相王圭之孙,官徐州司马。性至孝,因母有病经年不愈,遂“数从高医游,遂穷其术”。且因其“七登南宫,再拜东掖,便繁台阁二十余载”。“久知弘文馆阁图籍方书等”,以所学作书《外台秘要》。“外台者,刺史之任也;秘要者,秘密枢要之谓也。”故名曰《外台秘要》,为唐代继《千金方》后,另一部巨大的综合性医学著作。

孔志约【名言】

庶以网罗今古,开涤耳目;尽医方之妙极,拯生灵之性命,传万祀而无昧,悬百王而不朽。——孔志约《新修本草·序》

【释文】希望用它搜集囊括古今药物知识,以开阔眼界澄清所闻;彻底探究医方的精深理论,以拯救百姓的生命,流传百世而不朽。

【附注】孔志约,唐初人,曾任礼部郎中兼太子洗马,宏文馆学士,参加《新修本草》的编纂并作序,并著有《本草音义》二十卷。《新修本草》为世界上第一部由国家颁布的药典,全书五十四卷,载药八百五十种,其中唐代新增药一百一十四种。

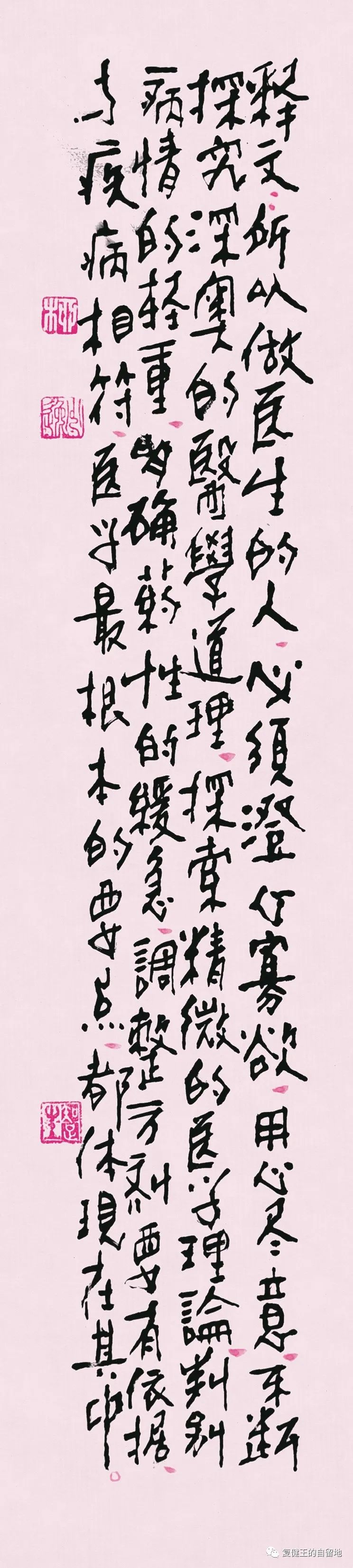

许洪【名言】

故为医者,必须澄心用意,穷幽造微,审疾状之深浅,明药性之紧缓,调方有据,与病相扶,要妙之端,其在于此。——《太平惠民和剂局方·附指南总论》

【释文】所以做医生的人,必须清心寡欲,用心尽意,不断探究深奥的医学道理,探索精微的医学理论,判别病情的轻重,明确药性的缓急,调整方剂要有依据,与疾病相符,医学最根本的要点,都体现在其中。

【附注】许洪,三世之医,宋嘉定年间,敕授太医助教。其于“今古方书,无不历览”,“供职暇日,谨证以监本,精加计定”。将阁藏有效名方,及诸局经验秘方,各随条类,附于本方之左。其著《许氏注太平惠民和剂局方》已佚。《局方》中之《指南总论》为许氏之作。《太平惠民和剂局方》简称《局方》,原为宋代官府设立药局的一种成药处方配本。

沈括【名言】

予治方最久,有方之良者,辄为疏之。世之为方者,称其治效,尝喜过实,《千金》《肘后》之类,犹多溢言,使人不敢多信。予所谓良方者,必目睹其验,始著于篇,闻不预也。——沈括《苏沈良方·序》

【释文】我从事方剂应用研究很久了,有效验的方剂,立即疏注它。社会上有些研究方剂的人,自称他的方子疗效灵验,常喜欢言过其实,《千金》《肘后》等一类书,尤其有很多不切实际夸大的说法,让人不敢多去相信。我所论的有效的方子,一定是亲眼所见它的疗效,才写到方书里去,听说的方子不收录。

【附注】沈括,字存中,晚年自号梦溪老人,钱塘人,北宋著名的政治家和杰出的科学家。进士及第,官至翰林学士。他精通天文、历史、物理、数学、地质、医学等学科,所著《梦溪笔谈》,为中国科技史上的宝贵遗产,被国外学者誉为“中国科技史上的坐标”。在医药方面,亦有建树,撰《良方》十五卷,后人增入苏轼医药杂论,改称《苏沈良方》。由此可见,由于皇家重视医药,士人知医的社会风尚,促进了宋代医药的发展。

钱乙【名言】

余平生刻意方药,察脉按证虽有定法,而探源应变,自谓妙出意表。盖脉难以消息求,证不可言语取者,襁褓之婴,孩提之童,尤甚焉!故专一为业,垂四十年。——钱乙《小儿药证直诀》后序

【释文】我平生特别用心研究方药,诊察脉象辨别症候虽然有固定的法则,而探寻疾病的根本,顺应疾病的变化,自感还能探寻出其中的奥妙,挖掘出内在的意蕴。但脉象很难用表象去求证,病症不能凭病人的主诉去诊断,襁褓里的不会言语的婴儿和很小不会表述的儿童,尤其难以诊断啊!所以专门研究儿科一门学问,至今四十年。

【附注】钱乙,字仲阳,原籍钱塘,北宋迁山东郓州。二十岁业医,“伟论雄才,迥迈前列”。能通权达变,“不名一师”,“专一为业”,从而确立其中医儿科一代宗师的地位。钱氏根据小儿生理病理特点,有“小儿纯阳论”。钱氏师古不泥古,化裁古方,创立新方,而有《小儿药证直诀》医著传世。