【非遗传承·柳氏医经学派灸术】五脏咳灸方

【按】山东省中医药管理局前局长蔡剑前教授:少逸大夫非但是一位方药应用的大家,而且也是一位针灸、推拿疗法的行家。如对经络学说及针灸、推拿学的研究也多有建树,从其著《经络腧穴原始》可见端倪。其一、在该著中提出了在经络系统中存在内、外两大络脉系统。如内络系统对胃肠型感冒及紫癫型肾病的临床治疗,提供了辨证施治的依据,并积累了丰富的临床经验。其二,破译了《内经》针法、灸法,而立针方、灸方,故尔自此书的出版针灸学有方了。并引伸到推拿按摩学中而立摩方。其专著尚有《<黄帝内经>针法针方讲记》、《医经学派推拿术讲稿》、《小儿推拿讲稿--广意派传承录》、《<扁鹊心书>灸法讲解》,及其对小儿脑瘫的临床综合研究,有《脑瘫中医治疗康复技术讲稿》。

关于灸法的研究,柳少逸大夫尚有《<扁鹊心书>灸法讲解》出版。他认为:作为灸法灸方专著,当首推南宋以“三世扁鹊”自誉的窦材了,其著有《扁鹊心书》传世。阐明“当明经络”、“须识扶阳”、“大病宜灸”之奥蕴,传“黄帝灸法”、“扁鹊灸法”、“窦材灸法”。尽管其法“周身用穴”仅有26处,然其施于临床的疾病谱,有122种之多,具有取穴少而精,方简力宏,执简驭繁的学术特点,即可将复杂证候,概括为一穴一法,尤便于基层医务人员掌握与应用。

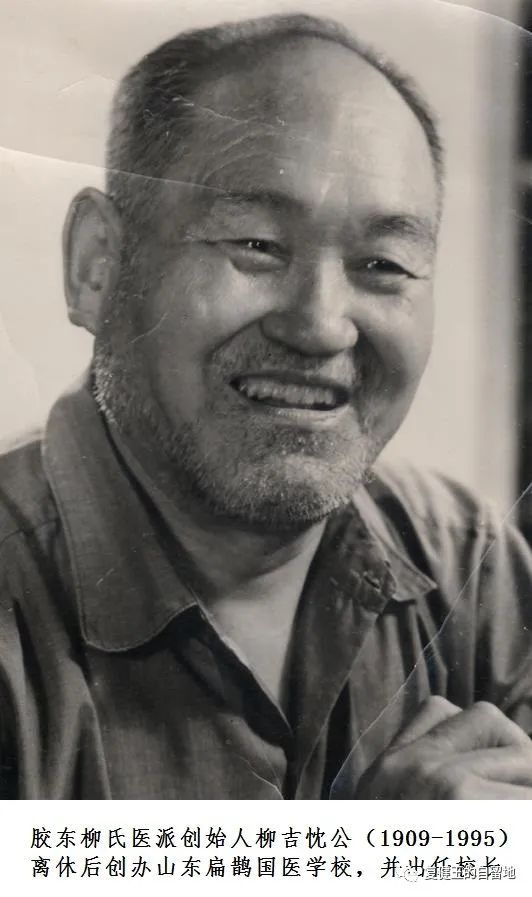

近闻少逸大夫有《柳氏医派灸方四讲》结集,邀我作序,阅其书稿,内容分四个章节表述。第一讲,从脏腑经络论灸方;第二讲,从经穴功效论灸方;第三讲,从临床证候论灸方;第四讲,从辨证施治论灸方。其中第一、三讲,是探求《黄帝内经》的理论体系,阐发《内经》的灸法、灸方;第二、四讲,是其传承吉忱公“理必《内经》,法必仲景,穴必《甲乙》”之庭训,更重要的是其有所创新,建立了灸方体系。于是完善了柳氏医派集药方、针方、灸方、摩方于一体的“四方交融”的施治体系。

——节选自《柳氏医派灸方四讲》蔡剑前序

柳氏医派灸法——五脏咳灸方

1、肺咳灸方

《素问·咳论》云:“五藏六府皆令人咳”“人与天地相参,故五藏各以治时,感于寒则受病。”“乘秋则肺先受邪”“肺咳之状,咳而喘息有音,甚则唾血。”盖因肺主气而应息,故咳则喘息而喉中有声。甚则肺络逆,故咳血。

其治,宗“治藏者,治其俞;治府者,治其合;浮肿者,治其经”之论。

肺咳者,取其输穴、原穴太渊,若浮肿者,取其经穴经渠,施以灸术,名“《素问》肺咳灸方”。

太渊为脉会,又为手太阴肺经之输穴、原穴。《灵枢·九针十二原》篇有“五藏有六府,六府有十二原”“五藏有疾,当取之十二原”之论,此乃肺咳取太渊之理也。且太渊又为手太阴肺经之本穴,有激发手太阴经脉气之功,故肺之主气应息之功正常,而无“咳而喘息”,“唾血”之候。经渠乃肺经之经穴,气血运行至此,则脉气充盈,肺气之宣发、肃降有序,则水液代谢有司,故无“浮肿”之症。“治藏者,治其俞。”马莳认为“俞为手足之俞穴”,张志聪认为“俞为背俞各穴”。余认为俞即五输穴之输,输穴具通达脉气之功故取之。若五脏六腑之咳见虚证者,可加灸其背俞穴,如肺咳灸肺俞。

2、心咳灸方

“感于寒则受病”“乘夏则心先受之”“心咳之状,咳则心痛,喉中介介如梗状,甚则咽肿喉痹。”盖因手少阴心经之脉起于心中,属心系,其支别者从心系上侠咽喉,故病如是。

其治宗“治藏者,治其俞”“浮肿者,治其经”之法则。

取心经之输穴神门,若咳而浮肿者,取其经穴灵道,施以灸术,名“《素问》心咳灸方”。

神门为心经之本穴,经脉之血由此而出,故具通痹益脉,则“心痛”之症可除;又为手少阴心经之原穴、输穴,具清心凉营之功,施以灸术,则“咽肿喉痹”之候可解。

该篇尚云:“五藏各以其时受病,非其时各传以与之。”意谓五脏各在其主时受病,若咳嗽非在肺所主时发生,乃由他脏传之与肺所致。故除以他脏之治方,尚需伍以肺经输穴太渊。

3、肝咳灸方

“感于寒则受病”“乘春则肝先受之”“肝咳之状,咳则两胁下痛,甚则不可以转,转则两胠下满。”盖因肝脉上贯膈,布胁肋,故邪犯肝经,见证如是。

其治“治藏者,治其俞”,“浮肿者,治其经”之法则。

取肝经输穴太冲,经穴中封之治,今施以灸术,名“《素问》肝咳灸方”。

太冲乃肝经之输穴,具畅达肝经脉气之功,又因为肝经之原穴,导源脐下肾间动气输布全身,具和内调外,宣上导下,化气通脉之功;中封乃肝经之经穴,又为该经之本穴,经脉血气由此而出,故有畅达肝脉之记。

尚可加刺肺经输穴太渊,亦名“《素问》肝咳灸方”。

4、脾咳灸方

《素问·咳论》云:“脾咳之状,咳则右胁下痛,阴阴引肩背,甚则不可以动,动则咳剧。”“阴阴”:即隐隐之谓。盖因足太阴脉,上贯膈侠咽,其支别者,多从胃上膈,故病如是。脾气连肺,故痛引肩背;脾气主右,故右胁下隐隐作痛。

其治宗《素问·咳论》治咳之法。

取脾经之输穴太白,若兼浮肿者,可取其经穴商丘,今施以灸术,名“《素问》脾咳灸方”。

方中太白既为脾经之输穴,又为该经之原穴,具通达脾经之脉气,而有调和脾胃,通经活络之功;商丘乃脾经之经穴,具健脾利湿,解痉镇痛之效。因脾主长夏受邪传肺,故尚须佐以肺经输穴太渊。

5、肾咳灸方

《素问·咳论》云:“肾咳之状,咳则腰背相引而痛,甚则咳涎。”盖因肾足少阴脉,上股内后廉,贯脊属肾络膀胱;其直行者,从肾上贯肝膈入肺中,循咽喉侠舌本。又膀胱脉从肩别下侠脊抵腰中,入循膂络肾,故病如是。

其治宗《素问·咳论》之法。

取肾经之输穴太溪,若“浮肿者”取其经穴复溜,今施以灸术,名“《素问》肾咳灸方”。

太溪乃肾经之输穴,又为该经之原穴,可导肾间之动气输布全身,具益肾阴,壮元阳,利三焦,补命火,止咳喘之功;复溜乃肾经之经穴,亦具补肾益元,化气通脉之功。因肾主冬受邪传肺,故可佐以肺经输穴太渊。

【注】摘选自柳少逸著《柳氏医派灸方四讲》。