【医派传承】汉敬德:《柳吉忱方剂学讲稿》前言

【按】自去年10月20日柳吉忱先生诞辰110周年座谈会之后,柳氏医派传承工作室就将整理柳吉忱先生遗著这项工作列入重点关注之一,一年多来,做了大量工作,由汉敬德整理,柳少逸老师校点的《柳吉忱方剂学讲稿》结集完成。明天柳吉忱学术思想研究与临床方证应用研讨会就要召开了,今将该书“前言”与大家分享,以资祝贺!

《柳吉忱方剂学讲稿》

前 言

庚子春,在防控“新型冠状病毒肺炎”取得阶段性胜利之时,便迫不及待去探望柳少逸老师。疫情爆发后,老师时刻关注着疫情的发展,知道我是日照市中医药防治“新冠肺炎”专家组的成员,时刻指导我中医药在干预和治疗“新冠肺炎”辩证施治的原则和要点,并将自已治疗“瘟疫”的宝贵经验传授给我,还将他的藏书《温热湿热集论》《瘟疫论广翼》等七部瘟疫方面的专著赠送给我。并和我说:“我七十有八的年纪,毕竞不再年轻了,这几年,或远行,或近游,一方面意在行山涉水,亲眷山川海河,领略其毓秀之美,感悟其溶融之胸怀;另一方面也见证一下同学们的执业能力。甚慰同学们年至壮年,已能造福一方百姓。然中医学术水平的提高,是中医事业发展的生命力所在。何以见得业务水平、执业能力的高低?‘文以载道’,即你得说出来个道理,不能象一些人那样‘胡聊’,这就须写出来!或医案,或学术论文,能结集成册更好。并敬重的将其家父吉忱公遗留的十五本手稿给我,说:“这是吉忱公一生从医经验的总结和为中医培训班和中西医结合培训班编写的教材,我已整理出版了一批,现在你们学术上渐已成熟,吉忱公宝贵的经验,不能再装在我的脑子和书橱里,是时候传给你们了,你们除了自己学习还要把他的知识和经验整理出来,能结集出版更好,惠及更多的读者,柳氏医派薪火续焰靠你们了。”

于是我选择了吉忱公在原烟台专区举办的中医培训班和中西医结合培训班手写《方剂学讲稿》为蓝本,结合其他遗著,编写成《柳吉忱方剂学讲稿》。

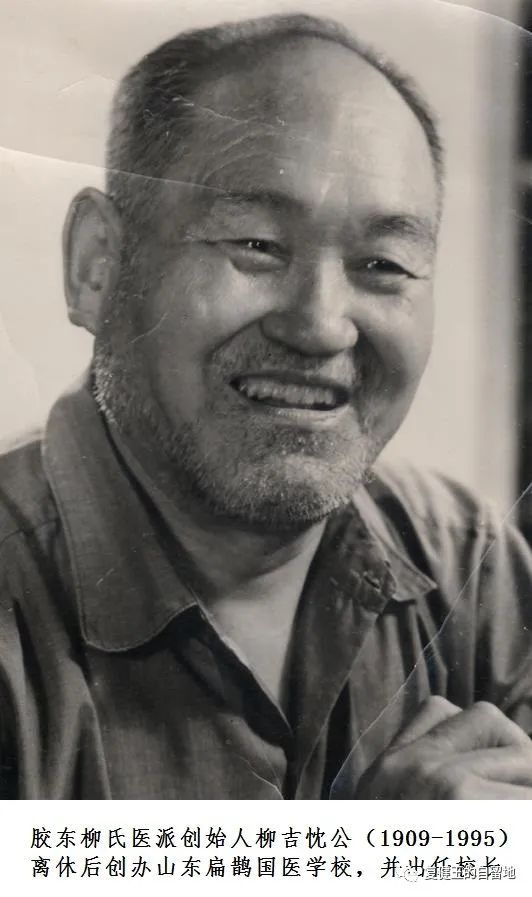

柳吉忱(1909~1995),名毓庆,号济生,以字行,山东栖霞人。六岁入本族私塾,民国入高小,中学,后拜儒医李兰逊先生为师,尽得其传。曾先后毕业于天津尉稼谦、上海恽铁樵国医班。1941年参加抗日工作,以教师、医师身份为掩护从事地下革命活动。解放后历任栖东县立医院、栖霞县人民医院院长,烟台市莱阳中心医院中医科主任、主任医师。受山东省莱阳专员公署委派,1954年至1958年,负责莱阳专区的中医培训工作,主办了七期中医进修班,并亲自授课,讲授《内经》《伤寒论》《金匮要略》《本草经》《温病条辨》和《中国医学史》,为全地区培养了大批中医骨干,一部分成为筹建山东省中医药学校的骨干教师,一部分成为组建半岛地县级医院的骨干中医师。上世纪六十年代至七十年代,又教子课徒十余人,故山东诸名医多出自其门下。

自1955年起,历任山东省中医学会理事、烟台市中医药学会副理事长、莱阳市政协常委。学贯《内》、《难》、《本草》、仲景诸经之旨,及唐宋以后医籍,临证澄心用意,穷幽造微,审证候之深浅,明药性之紧缓,制方有据,每收效于予期。诊务之暇,勤于笔耕,著述颇丰。先后著有《内经讲稿》《伤寒论讲稿》《金匮要略讲稿》《温病学讲稿》《本草经讲稿》。尚著有《风火简论》《中医外治法集锦》《济众利乡篇》《热病条释》《柳吉忱医疗经验》《脏腑诊治纲要》《周易卜筮》等书。

《方剂学》是连接中医基础与临床之间的一门桥梁课。吉忱公有深厚的理论基础和丰富的临床经验,倡导“理必本《内经》、法必本仲景、药必本《本经》”,其《方剂学讲稿》,看似讲的是方剂学,实是以“方”为举例,以“理”来贯穿,以药性为基础,深究药物配伍的精髓,结合自己医案,突出讲解方剂在临床上应用。如是,吉忱公讲的方剂学就不是“桥梁”了,而是以方剂为中心,将《方剂学》既讲成了基础课又是临床课,而不像有的方剂书,理就是理,方就是方,临床就是临床,没有内在联系条块分割的“老死不行往来”的某“科”,一个中医“实战家”写成的《方剂学》,有别于专门研究方剂人写的《方剂学》,临床意义重大。

吉忱公学习中医,正是“中西医汇通”萌芽时,尉稼谦、恽铁樵都倡导“中西医汇通”,吉忱公也不免受到两位老师的影响,且长期在西医综合医院中医科工作,并为“中西医结合培训班”授课,中西医学验俱丰,此书中记载的医案、西医诊断和病名等,都保留了原貌,对在综合医院工作的中医更有借鉴意义。

吉忱公讲方剂学,既注重“理、法、方、药、案”讲解,更注重“执一法,不如守一方”,倡导辩方证的重要性,从而形成了“柳氏方证立论”独特的治病法式。证较之证型更为直接,它具有定性、定量和经得起临床实践检验。可以说,方证是《伤寒论》的精华。方剂的适应症即简称为方证,某方的适应症,即称之为某方证。这即《伤寒论》的方证对应的理论和经验。如桂枝汤证、麻黄汤证、葛根汤证、大青龙汤证、柴胡汤证、白虎汤证等等。中医治病有无疗效,关键就在于方证是否对应。

宋•林亿《金匮要略》序云:“尝以对方证对者,施之于人,奇效若神。”吉忱公强调方与证的对应性,证以方名,方为证立,方随证转;临床上重视抓主证,有是证则用是药,无是证则去是药,而不受病名的约束。或经方,或时方,或经方头时方尾,均收效于预期,并独创出很多方剂。

陈修园在《长沙方歌括》中曰:“大抵入手功夫,即以伊圣之方为据,有此病,必用此方……论中桂枝证、麻黄证、柴胡证、承气证等以方名证,明明提出大眼目。”临床诊治最后都要落实到方药上,通过方药疗效的反证,方能验证其辨证正确与否。离开了具体的方药,辨证往往空泛而笼统,就如同清代医家徐灵胎《慎疾刍言》所言:“其医案,则袭几句阴阳虚实、五行生克笼统套语,以为用温补之地,而文人学士又最易欺,见有阴阳、五行等说,即以为有本之学,深信不疑。其人亦自诩为得医学之快捷方式,将千古圣人穷思极想,所制对症之方数千首,皆不必问而已称名医矣!”吉忱公强调既有成方学习和运用,所有的成方都是经过临床验证过的,认为“以无一味虚设之药,无一分不斟酌之分两也。”方证是实实在在的、看得见、摸得着的证据。在临床诊治时要扣方证、药证。

方证稳定可重复和临床简单易用。清代柯韵伯说:“仲景之道,至平至易;仲景之门,人人可入。”《伤寒杂病论》的方证,论述简洁实在,无空泛之谈,只要认真研读,反复对比,反复运用,自然可以达到左右逢源的地步。吉忱公认为,不单“经方”可方证相应,“时方”也同样适用。其曰:何谓“经方”?何谓“时方”?若“以方证立论”施于临床就无界畔了!从方剂学的形成和发展来看,“以方证立论”施于临床,就不存在什么“经方”“时方”了。若固守“方派”阵地,则有失仲景“以方证立论”之旨意。若刻意于经方应用,将后世方视为另类,也就大有抱残守缺之虞了。故吉忱公的方剂学讲稿是“博采众方”的。

汉敬德

二0二0年九月二十一日