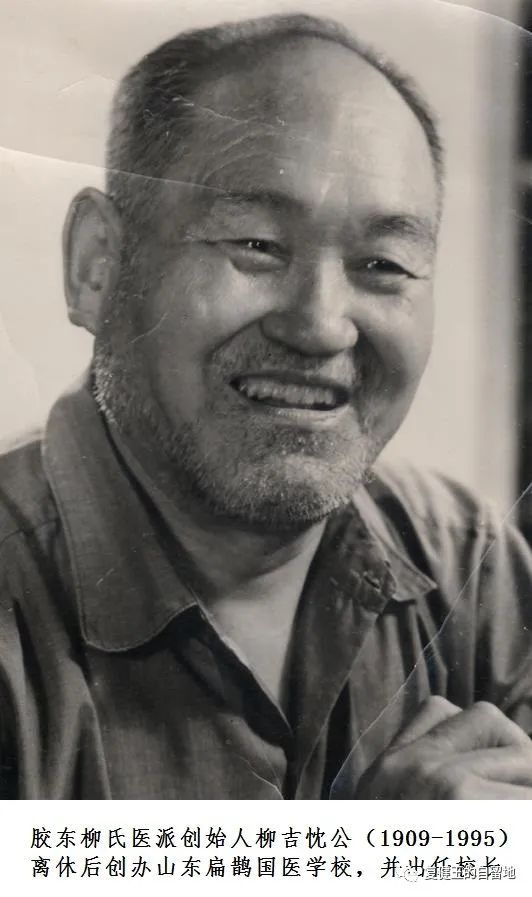

【柳氏传承】孙忠强:从玫瑰痤疮验案谈柳氏内络学说

从玫瑰痤疮验案谈柳氏内络学说

【摘要】玫瑰痤疮也叫酒糟鼻,是一种以鼻部发红,起丘疹、脓疱及毛细血管扩张,形似草莓或熟透的西红柿为特征的皮肤病。胶东柳氏医学流派认为,该病与肝肾亏虚,足阳明热盛,冲脉挟热上冲于面部而致该病,通过调肝肾,调冲,降阳明郁热等论治方法,临床疗效显著。

【关键词】玫瑰痤疮;内络学说;足少阴经-冲脉-足阳明经轴

一、概述

玫瑰痤疮也叫酒糟鼻,是一种以鼻部发红,起丘疹、脓疱及毛细血管扩张,形似草莓或熟透的西红柿为特征的皮肤病。现代医学认为本病发病原因和机制尚不明确,由于本病皮损常呈玫瑰红色,且形类痤疮,故有玫瑰痤疮之名。多见于成年人。常见于面部油脂分泌较多的人。好发于面部中央,特别是鼻头及两侧,两颊、两眉间及颏部,常呈五点分布(即鼻尖、两眉间、两颊部、下颌部、鼻唇沟等。柳氏医学认为,该病与肝肾亏虚,足阳明热盛,冲脉挟热上冲于面部而致该病,通过调肝肾,调冲,降阳明郁热等可收较好的疗效。

二、验案举隅

田某,男,53岁。烟台市莱山区人。初诊:2019年3月25日。

主诉:面部红斑丘疹,逐渐加重3-4年。

病史:3-4年前面部开始出现丘疹,红斑,脓疱,范围逐渐扩大,多地求医,治疗方法或内服或外用,疗效时好时坏。2019年2月在烟台毓璜顶医院皮肤科诊断为“酒糟鼻,玫瑰痤疮”,外用药略有疗效。近期因病情加重,来诊。刻下:面部红斑,丘疹,痒痛症状轻,平素因工作需要,应酬、饮酒、熬夜较多,自述情绪急躁,无恶寒发热,无自汗盗汗,饮食可,夜尿频,大便可,舌质淡,苔腻略白,脉象关弦尺弱。

既往有“三高症”,无食物药物过敏史。有长期饮酒史。

体格检查:面部红斑,丘疹,散在脓疱。毛细血管扩张,“T”字带区明显。皮损略隆起于皮面,有浸润。红斑境界不清。腹诊见腹部膨隆,心下按压闷胀。

诊断:痤痱(玫瑰痤疮)

辨证:肾元亏虚 虚火上浮 热壅冲脉 足阳明热不降

治法:益元潜阳 平冲降阳明

方药:柴胡加龙骨牡蛎汤合潜阳封髓丹合茯苓饮化裁

柴胡12g,黄芩9g,甘草6g,姜半夏9g,赤芍15g,生龙骨20g,生牡蛎20g,酒军6g,熟地黄30g,巴戟天20g,黄柏21g,砂仁9g,天冬12g,肉桂5g,茯苓6g,黄连6g,橘红6g,青花20g,贯众15g,百部30g,桑白皮30g,川牛膝15g,瓜蒌15g,生石膏30g,连翘15g,生姜10片,大枣10g。

7剂,水煎服。日一剂,水煎300ml,去渣再煎10分钟,早晚分服。

调护:绝对禁酒,清淡饮食,按时作息。

复诊:2019年03月30日。面部红斑,丘疹,脓疱略减,余症同前。舌质淡,苔略腻。脉象关弦尺弱。处方:柴胡12g,黄芩9g,甘草6g,姜半夏9g,赤芍15g,生龙骨20g,生牡蛎20g,酒军6g,熟地黄30g,黄柏21g,砂仁9g,天冬12g,肉桂5g,茯苓6g,黄连6g,橘红6g,青花20g,贯众15g,百部30g,桑白皮30g,川牛膝15g,瓜蒌15g,生石膏30g,连翘15g,巴戟天15g,川芎10g,马齿苋60g,生姜10片,大枣10g。

7剂,煎服。日一剂,水煎300ml,去渣再煎10分钟,早晚分服。

三诊:2020年04月08日。面部红斑明显变浅,丘疹,脓疱明显减少,部分区域有少许脱皮,急躁情绪好转,余症同前。舌质淡,苔薄白,脉象关弦尺弱。处方:柴胡12g,黄芩9g,甘草6g,姜半夏9g,赤芍15g,生龙骨20g,生牡蛎20g,酒军6g,熟地黄30g,黄柏21g,砂仁9g,天冬12g,肉桂5g,茯苓6g,黄连6g,橘红6g,青花20g,贯众15g,百部30g,桑白皮30g,川牛膝15g,瓜蒌15g,生石膏30g,连翘15g,巴戟天15g,川芎10g,马齿苋60g,丹参15g,生姜10片,大枣10g。

7剂,水煎服。日一剂,水煎300ml,去渣再煎10分钟,早晚分服。

四诊:2019年4月16日。近期因为饮酒等因素,面部脓疱时作,自述压不住火,烦躁,面部皮肤稍红,舌质稍红,苔腻稍黄,脉象弦。予天麻钩藤饮合镇肝熄风汤化裁:天麻15g,钩藤15g,石决明15g,桑寄生15g,黄芩12g,桑叶10g,炒杜仲15g,焦栀子10g,天冬15g,生麦芽30g,茵陈15g,龟板15g,益母草30g,泽泻30g,怀牛膝15g,葶苈子30g,桑白皮30g,白果10g,蚕砂30g。

7剂,水煎服。日一剂,水煎300ml,早晚分服。

五诊:2019年4月25日。面部红斑明显减轻,脓疱未再起,情绪稳定,舌质稍红,苔腻稍黄,脉象弦。予天麻钩藤饮合镇肝熄风汤化裁:天麻15g,钩藤15g,石决明15g,桑寄生15g,黄芩12g,桑叶10g,炒杜仲15g,焦栀子10g,天冬15g,生麦芽30g,茵陈15g,龟板15g,益母草30g,泽泻30g,怀牛膝15g,葶苈子30g,桑白皮30g,白果10g,蚕砂30g。

7剂,水煎服。日一剂,水煎300ml,早晚分服。

复诊:2019年7月18日。自2019年4月16日以天麻钩藤饮合镇肝熄风汤方化裁以来,反复复诊。患者面部皮损逐渐好转,由原先的暗红状态变为透亮,未再有明显皮损波动,情绪稳定,睡眠好,饮食可,二便顺畅,舌质稍红,苔腻稍黄,脉象弦。予天麻钩藤饮合镇肝熄风汤合茵陈五苓散化裁。

处方:天麻15g,钩藤15g,石决明15g,桑寄生15g,黄芩12g,桑叶10g,炒杜仲15g,焦栀子10g,天冬15g,砂仁10g,黄柏15g,生麦芽30g,茵陈15g,龟板15g,益母草15g,泽泻15g,怀牛膝15g,蚕砂30g,茯苓15g,生白术15g,桂枝15g,猪苓15g。

7剂水煎服。日一剂,水煎300ml,早晚分服。

三、体会:

辨证分析:该病案诊断为玫瑰痤疮,其病位在面部,属于阳明热壅脉盛,其根在肾元亏虚,冲脉失调,热盛上逆,加上患者素体恣食肥甘,酒热熏蒸,挟阳明之湿热攻于面部,发为本病。情绪急躁,面部红斑,丘疹,脓疱均属于热盛表现;夜间尿频,尺脉弱,均为肾元亏虚之象。故初以柴胡加龙骨牡蛎汤,茯苓饮调达枢机,平冲降阳明,使三焦气机升降有序;以潜阳封髓丹固肾元,使浮游之虚热潜藏于命门;加贯众,青花,马齿苋,连翘解毒清热散结;瓜石汤合桑白皮,百部泻肺清热;川牛膝,丹参,引血下行,活血凉血清心。后以天麻钩藤饮合镇肝熄风汤滋肝肾,“壮水以制阳光”,使上浮之热下潜。以茵陈五苓散,蚕砂之类通内外络分泻湿热。

机理阐释:柳少逸先生提出“内络学说”,解释了肝肾亏虚,冲脉失调,足阳明郁热内络的病,通过经络之间的联系,外传至面部皮肤。“冲脉隶属于阳明”,《经络腧穴原始》云“冲脉血海之输穴:大杼、上巨虚、下巨虚。《灵枢·海论》云:“胃者水谷之海,其输上在气冲,下至三里。冲脉者,为十二经之海,其输上在于大杼,下出于巨虚上下廉。......约言四海各有其“阴阳表里荣输所在。”篇末并强调必“审守其输,而调其虚实,无犯其害,顺者得复,逆者必败。”综观“四海”之输,除髓海之输外,均在足阳明胃经有所注。约言“水谷之海”乃后天之本,故水谷之海调,则余海顺也。盖因足太阳膀胱经之大杼,足阳明胃经之上、下巨虚为冲脉之输,且冲脉隶属于阳明胃经......冲脉者,五脏六腑之海也,五脏六腑皆禀焉。其上行者出于颃颡,渗诸阳,灌诸精。其下者,注少阴之大络,出气街,循阴股内廉,入腘中,伏行于胻骨内,下至内踝之后,属而别其下者,并于少阴之经,渗三阴,其前者伏行出跗属下,循跗,入大指间,渗诸络而温肌肉,故别络结则跗上不动,不动则厥,厥则寒矣,《灵枢·逆顺肥瘦》。

冲脉者,起于气街,并少阴之经,侠脐上行,至胸中而散……冲脉为病,逆气里急。《素问·骨空论》”冲脉起于胞中,下出会阴后,从气街部起与足少阴经相并,挟脐上行,散布于胸中,再向上行,经喉,环绕口唇,到目眶下;分支:与足少阴之大络同起于肾,向下从气街部浅出体表,沿大腿内侧进入腘窝,再沿胫骨内缘,下行到足底;又有支脉从内踝后分出,向前斜入足背,进入大足趾。分支:从胞中出,向后与督脉相通,上行于脊柱内。冲,要有冲的意思。冲脉上至于头,下至于足,贯串全身,成为气血的要冲,能调节十二经气血,故有“十二经脉之海”之称。冲脉又称“血海”,冲任二脉与肝肾二经颇多联系,所以有调冲任即养肝肾之说,说明肝肾、冲任有密切的关系。

结语:笔者通过研究学习柳少逸先生提出的“内络学说”循证“有病于内而形现于外”,以该验案为例,阐明肝肾,冲脉,足阳明之间的生理脉络联系,探求其在病理上的发病机制。面部皮肤病与足阳明经关系密切,临证当引起重视。

参考文献:

[1]Jean L. Bolognia,Joseph L. Jorizzo,Ronald P. Rapini主编 ; 朱学骏[等]主译皮肤病学∙[M]∙北京∙北京大学医学出版社:2014.08,637

[2]柳少逸;经络腧穴原始 [M]∙北京∙中国中医药出版社:2015.05,25,404,

【注】孙忠强,胶东柳氏医派第三代传承人,柳少逸中医传承工作室成员,烟台市针灸学针灸临床专业委员会副主任委员,烟台市中医药学会皮肤病专业委员会委员,中国中医药促进会疑难杂症分会常务理事,山东省针灸学会疼痛与神经运动性疾病委员会委员,烟台阳和中医研究所所长。