【非遗传承·书法陶刻艺术】柳少逸先生书法及陶刻文作品(二)

柳少逸先生书法及陶刻文作品(二)

柳少逸先生书法及陶刻文作品(二)

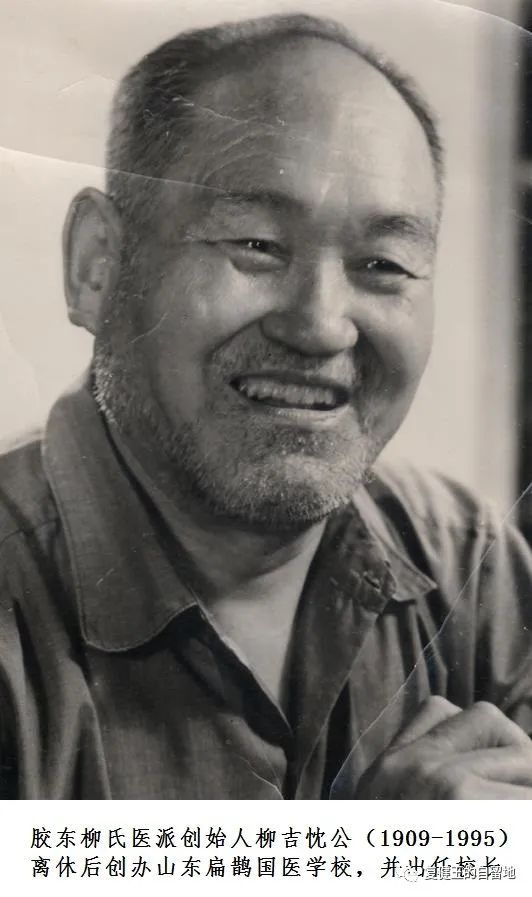

【按】业师柳少逸先生,名岸,以字行。1943年出生于山东栖霞东林一耕读世家。曾在栖霞县医院、烟台市莱阳中心医院从事中医临床工作。现为山东烟台中医药专修学院院长、教授。是一位从事医疗、教育的双栖人才。作为学科带头人,现为中华中医药学会中医文化专业委员会委员,山东中医药学会民间疗法专业委员会主任委员、肾病专业委员会委员、心脑病专业委员会委员。其于医学既有家传、师承,又得院校学习。师从其父名医柳吉忱公,蒙师世医牟永昌公,尽得其父、其师真传,1969年毕业于山东中医学院。其治学严谨,以博学、精思、屡试为其特点,创建了中国象数医学、病机四论体系。其著述颇丰,已公开出版医学专著近四十部,发表医学论文逾百篇。曾被邀出国讲学,带教日本研修生,是一位饮誉海内外的中医学家。

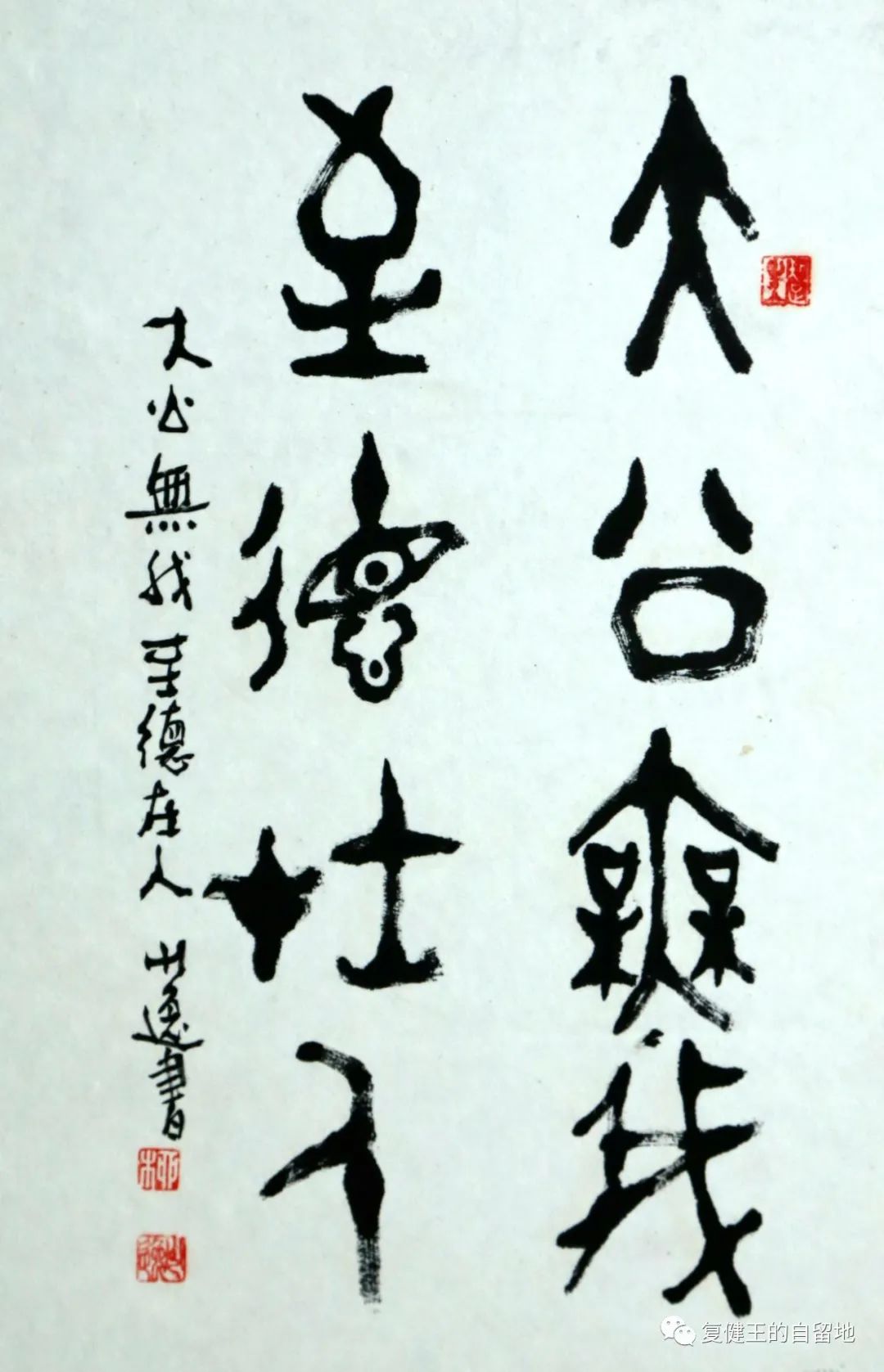

受家庭熏陶,自幼喜爱书法、绘画、制陶艺术,并在其父吉忱公指导下临帖、治印、及文房陶物制作。1983年,先生在其范志敏表兄引荐下,与其师兄王树春教授,一起拜见著名书法家山之南先生,山老亲自传授钟鼎文、隶书书写技艺,并将钟鼎文示范之作予少逸老师,隶书予树春先生。自此,先生学研山老钟鼎文书法技艺,从未间断。虽说书法启蒙源自其父吉忱公,然其钟鼎文书法艺术的提高,当源自山之南先生。近几十年来,因诊务、教务繁忙,虽不能凝心于书艺,然仍在诊务之暇,临写钟鼎铭文,追寻商周书法古风,其名曰“静以养心”;因受郑板桥“乱石铺街”书体的启发,将真草隶篆众书体融于笔下,通篇文字象山林一样错落有致,业界誉为“山林体”,其谓“喜怒哀乐”尽落笔端,此其养生之道也!

因先生少年时制陶心结未泯,自上世纪六、七十年代初,得暇便去农村窑厂,在陶坯上刻字制陶。莱阳、栖霞石器时代古文化遗址众多,故其所制器物多为仿古陶器。2004年,自建窑炉在陶器刻字的基础上,将书法、篆刻、制陶艺术融为一体,其陶书追求商周文字古朴典雅之风。通过陶器制作、毛坯刻书、器物烧制,拓片装帧,形成了独特的陶刻文艺术。2017年栖霞市政府将其“柳氏制陶及陶刻文技艺”纳入非物质文化遗产保护名录。先生陶刻钟鼎铭文三百余篇,如毛公鼎、散氏盘、白盘、秦公敦、大盂鼎等,刻字陶器四百余件,陶刻钟鼎文拓片装帧数百幅,蔚为大观。其严谨求实之风,令人叹服!

2018年3月,荣宝斋出版社将柳少逸先生的书法作品和陶刻文作品正式出版,向世人展现了这位有造诣的中医大家业余的书法、陶书作品。通过其书法、陶刻文作品,让人们领略了其所概涵的养生之道;同时了解到柳少逸先生作为一位自诩为“民办教师”、“民间医生”、“民间艺人”的大医鸿儒,其深厚的国学基础和中国传统文化底蕴。

(陶刻文:田家成万宝)

(陶刻文:文史用三冬)

(陶刻文:我自五柳心)

(钟鼎文书法:大公无我 至德在人)

【注】书法作品选自荣宝斋出版社·范存刚著《柳少逸书法陶刻集》2018年3月第一版。