【听柳老师讲】一个中医人对中药的情怀——论古谈今话传承

一个中医人对中药的情怀

--论古谈今话传承

庚子岁春,学生汉敬德微信发来《柳氏中医临证传承实录》后记:《青山依旧在》一文。从文中可知,该文是他当日回老家,观老屋前梅花迎雪盛开的景象,于是有了与同学赏梅话药的开篇,继而谈方论医,又引起了诸多的话题。虽将该文称为“后记”,然仍离不开主旨内容--谈药说方话传承。故将“后记”冠名“青山依旧在”,足见其对中医药事业深厚的情怀。

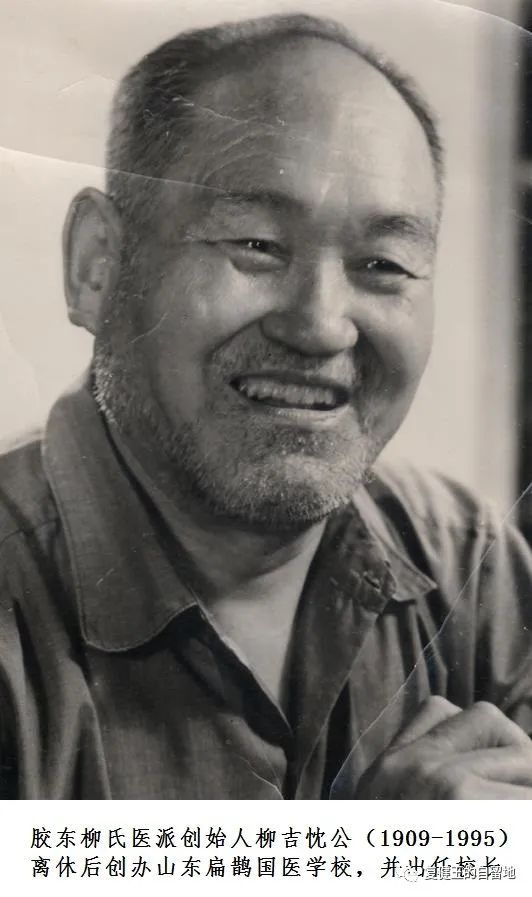

我与敬德的师生缘,始于1983年,他来烟台市莱阳中心医院中医科实习,我是他的带教老师。他天资聪慧,有悟性,中医功底厚重,故对柳氏医派的学术体系和临床思路方法接受的比较快。用他同学的话说:“汉敬德是能入柳老师‘法眼’的学生。”毕业后,每有医学难题便请益,于是在问难释疑中进一步深化了师生的情谊,用蔡锡英老师的话说:“汉敬德是柳老师少有的得意学生”。

早在2011年,中国中医药出版社肖培新主任基于胶东柳氏医派具有较厚实的理论体系和卓有成效的临床经验,编辑并出版了一系列柳氏医学著作。2018年10月,肖主任出席青岛会议期间,专程绕道莱阳做我的工作,建议筹建中医传承工作室。以往我均以年事已高而坚辞,出于对中医界同仁的热切关注,最终同意了。于是就有了12月21日上午工作室成立的揭牌仪式,敬德也如期入会。用他的话说:“缘分再次降临,他这个‘老学生’又成了‘新弟子’。”因他跟师时间最久,工作室同学又均称他为“大师兄”。他们除临床侍诊外,尚有“课外作业”,敬德因有两次参与全国中药普查的经历,对地方中草药有深厚的情结,于是他立题“谈药说方话传承”。此即“辨本草者,医学之始基,实致知之止境”之谓也。

《和剂局方》云:“夫济时之道,莫大于医;去疾之功,无先于药。”清·陈蕙亭《本草撮要·序》云:“医师之用药,犹大将之用兵。兵不得力,将罔克成功;药不得力,病罕有起色。行军辨主客要害,用药分君臣佐使。医门多疾,未有药性不明而能着手奏效者也。”清•徐大椿云:“医者,意也;药者,瀹也。谓先通其意,而后用物疏瀹之也。”上述之论,形象地说明了医与药之间的辨证关系。于是大家也会明白敬德的“谈药说方话传承”的核心内容是“谈药”。

晋·王叔和《脉经·序》云:“夫医药为用,性命所系。”清·蔡陆仙《中国医药汇海》云:“夫卖药者不知医,犹之可也。乃行医者竞不知药,则药之是非真伪,全然不同,医者与药不相谋,方即不误,而药之误多矣。”从其文可见其对中药真伪鉴定的重视,及对不法药商的不满。此即敬德强调医者识药的重要性。

清《余听鸿医案》有云:“药贵中病,不论贵贱,在善用之而已。古人之方,不欺后学,所难者,中病耳。如病药相和,断无不效验者。”清·赵学敏《串雅内编》云:“走医有三字诀:一曰贱,药物不取贵;二曰验,以下咽即能去病也;三曰便,山林僻邑仓促即有。能守三字者,便是此中之杰出者矣。”表述了中医学传承“古人之方”在于“善用”。而“走方医”之方药,具有“贱、验、便”的特点。文中的药物,均是当地常见的中草药,可见他对上世纪六七十年代“赤脚医生”,运用“一根针、一把草药”在“合作医疗”中惠及百姓的赞赏,彰显其对地方中草药的深厚情结,同时见证了其“敬畏生命”“大医精诚”的医者敬德之心。

敬德每写完一味中药,均首先发给我,于是我便成了第一位读者。其后再将文章发到工作室网上与同学们共享。随着文章数量的递增,发现每味中药在他笔下,竟成了至灵至捷而至活之物。诚如清•邹澍所云:“凡药之为物,有理焉,有情焉。理者物之所钟,情者物之所向,而适与病机会者也。”由此足见其灵思神妙之文笔,中医学知识之底蕴和文史哲基础之厚重。这期间他的文章均受到中国医药科技出版社的关注,将列入2020年出版计划。于是敬德便日夜兼程,终于在新年期间完稿,其后又进行了细致的校对工作。2月4日,即立春日,他发来“后记”,即《青山依旧在》一文,并希望我为之序,我同时也让他写个自序,以阐述他创作的思路和感悟。于是2月23日他以“前言”为文发来,似有灵犀相通之感,我想说的话,都让他表述了。故而我作了这篇短文,名曰“一个中医人对中药的情怀--论古谈今话传承”,以代序。

柳少逸

2020年2月26日