【师承纪事】柳少逸老师讲:“我的医学启蒙”

柳少逸:《师承纪事》----我的医学启蒙

“自祖至孙”是中医传承的重要途径,名曰祖传,实是“师承”的一条重要途径;还有一条是“以师带徒”。“师承”是造就“明医”、“名医”的重要模式。

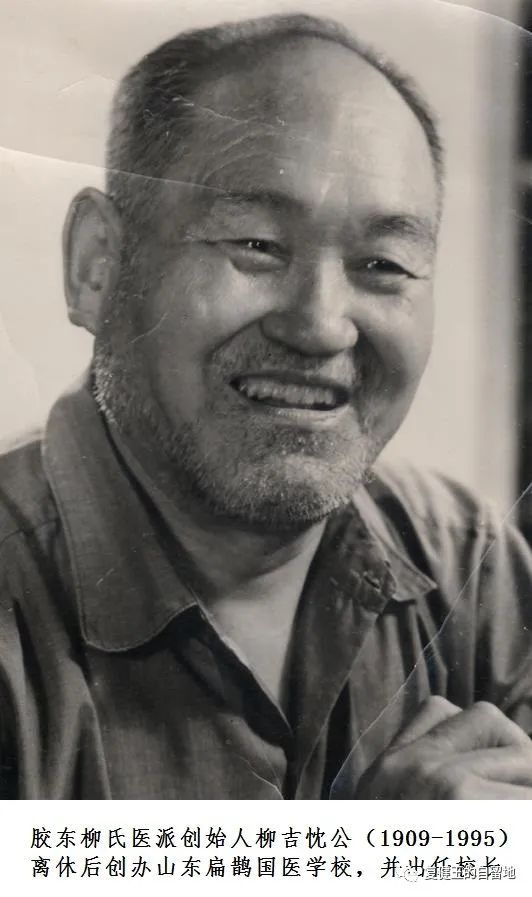

家父吉忱公(1909~1995),六岁入本族私塾,至民国接受现代教育,其后又入天津尉稼谦国医班、上海恽铁樵国医班学习。曾拜晚清贡生儒医李兰逊先生为师,从而走上了济世活人之路。“七七事变”后,日军侵入胶东,家父投笔从戎,参加抗日工作。其时敌伪进行经济封锁,医药奇缺,公遂利用地方中草药和针灸推拿等法,给部队战士及广大干群治病。解放后,先后任栖东县立医院院长、栖霞县人民医院业务院长、莱阳专署中医药门诊部主任、烟台市莱阳中心医院中医科主任、山东省中医学会理事。曾于1950年在山东医学院师资班学习西医一年。吉忱公于上世纪50年代,尚负责山东省胶东地区的中医培训工作,曾主办了七期中医进修班,自编讲义,亲自讲授《内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《温病条辨》、《神农本草经》、《中国医学史》,及西医《人体解剖学》、《诊断学》。所培养的学员,一部分成为创办山东省中医学校的骨干教师,一部分成为组建半岛地、县级医院的骨干中医师。当我师事家父习医时,家父戏称我一人为“第八期学员”。

家父吉忱公是我一生的老师。强调学中医要有“背功”,我童年时,让我背诵“三百千”(《三字经》、《百家姓》、《千字文》)。那个年代,中、小学学习环境比较宽松,在读高小时就让我背诵《医学三字经》、《药性赋》、《汤头歌诀》、《八法用药赋》、《频湖脉诀》等中医启蒙读物。中学时寒暑假即给我讲授他的《内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《本草经》、《温病条辨》、《时病论》、《中医医学史》等讲稿,高中毕业时,并已经讲授完中医高等院校的一版教材。

习医之初,家父吉忱公即以清·黄元御“理必《内经》,法必仲景,药必《本草》”之训导之。认为此乃万世医门之规矩准绳也,后之欲为方圆平直者,必深究博览之。公认为这是一种临床思维方法,非是“厚古薄今”。“理必《内经》”,是因《内经》理论是中医基础之源;“法必仲景”,是讲辨证论治法则的;“药必《本经》”,不是只用《神农本草经》那三百六十五味药,而是讲药性理论,即性味归经、升降浮沉,及配伍方法。

我1963年高中毕业,因幼时一耳失听,未能报考医学类院校。时值国家实施“名师带高徒”政策之盛世,即随家父吉忱公习医,从而步入从医之路。其后,又师事于栖霞世医牟永昌公达六年之久,此乃家父吉忱公宗韩愈《师说》“爱其子,择师而教之”之谓。

唐·韩愈《师说》云:“古之学者必有师。师者所以传道、受业、解惑也。”我之学业有成,盖因得益于家父吉忱公、学师牟永昌公之传授,此即“道之所存,师之所存也”。

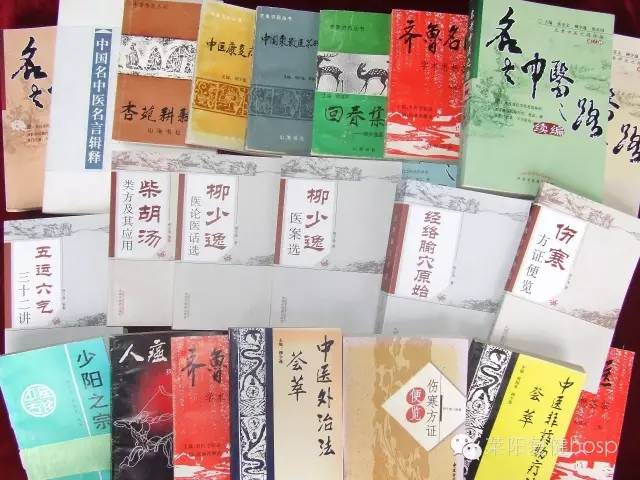

【注】本文选自柳少逸著《柳少逸师承纪事》。