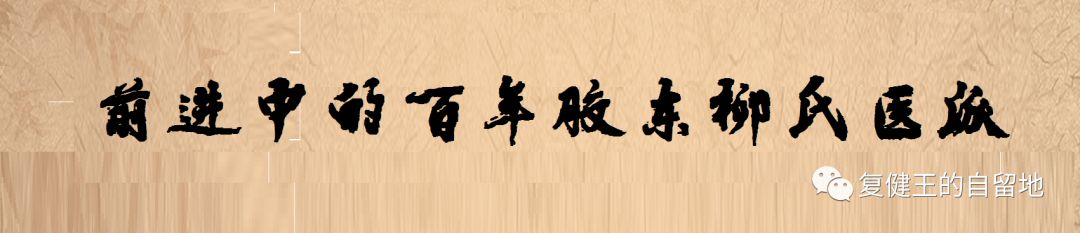

【书讯】热烈祝贺周颖老师新著《大医鸿儒·柳少逸世医传承录》业经中国医药科技出版社出版!

周颖老师新著《大医鸿儒·柳少逸世医传承录》业经中国医药科技出版社出版!

【作者简介】

周颖老师,安徽人。中国中医药报主任记者,曾担任总编室主任、记者部主任。喜文、学文、习文数年,曾策划和参与重大事件、重要会议和突发事件的中医药报道,从多角度、多层次、多领域展示中医药的特色优势、文化价值、悠久历史、独特魅力和中医药人的时代风采。“让残疾人扬起生活的风帆”、“特殊的关爱给特殊的人群”、“大医风范”、“王汤药与她的村卫生室”系列报道、“两岸情系中医药”等作品获得多届全国中医药好新闻奖,还参编《郭春园——人民健康好卫士》《中医药发展白皮书》《中医药发展大会论文汇编》等多部书籍。知天命之后,信笔漫步,直道心源,结集《记者看中医》和《厅长郎中张奇文》。

《大医鸿儒·柳少逸世医传承录》是其又一力作!

(周颖)

【新书介绍】

《大医鸿儒·柳少逸世医传承录》作者通过柳少逸学道、医道、师道、文道、人道的一个个故事,介绍了一个心怀大志、脚踏实地的中医鸿儒。此书的出版,不仅诠释了柳少逸是弘扬和继承中医药事业的标杆,中医药工作者以及后学的楷模,而且为中医药教育模式与培养中医药人才提供了借鉴经验。

自谦为“布衣郎中”的柳少逸,其实是一代鸿儒。他拯危济厄,大爱无垠;满腹经纶,出口成章;经史子集,熟稔于心;传统文化,融于骨髓;立德立功,著作等身。

他是苍生明医。穷于医理探索,精于医疗实践,倡导太极辨证思维,构建了中国象数医学理论体系以及病机四论体系,形成柳氏医学流派;熟谙针灸、推拿诸非药物疗法,将内外治法熔于一炉,探赜索隐,钩沉致远,经纬交织,疗效卓著。

他是教育大家。创办民办教育和民营医院,积极培养学术继承人,桃李满天下;先后出版一系列具有极高学术价值的中医专业著作和论文,与张奇文合编的《名老中医之路续编》多次获得大奖;其多项发明专利得到推广和转化。

他是书法高手。以“散盘”、“毛公鼎”、“秦公簋”、“大盂鼎”为筑基,深究钟鼎文、甲骨文笔法,探寻源流和上古书法童韵,形成的“柳氏山林体”古朴刚健、疏朗自如、精致大气。

他是陶刻能人。将书法绘画技术与陶艺技术结合起来,形成了新的陶刻艺术。黑尊敦实厚重,金文大篆尽显先古遗风和韵味;红瓶线条流畅,名言名句发人深省;汉罐精雕细刻,周围的“福”字表达了吉祥之情,同时也为残疾人走向社会修筑了一条自立自强之路。

总之,他是一个金矿。不仅阐精探微,独辟蹊径,中医药学术成就自成一家,而且勤求博采,纵横捭阖于不同领域。他涉猎哲学、国学、文字、律吕、天文、历法、气象、数术、书法、兵法、音乐、陶刻及诸子之学等,研究范围之广泛,学术内容之深邃,创新道路之艰辛,拼搏精神之可叹,让人望其项背,高山仰止。

不是作者独有景仰的感觉,凡是认识柳少逸的人,无不对他的德艺双馨、过人学识、治学理念、学术成就刮目相看。

国家级名老中医张奇文认为:“柳少逸幼承庭训,长有师承,加之奋志芸窗,尽得其父其师真传,从而形成柳氏学术思想体系,是柳氏医学流派集大成者。”

时任国家自然科学基金委员会生命科学部中医学与中药学学科主任王昌恩写道:“柳姓源自姬展禽,少师少傅从一品。逸兴遄飞心神怡,尊师爱才启后人。”

时任山东省中医管理局局长蔡剑前在文中写到,“柳少逸人长得大,心胸也大,有大格局,能成大事,大中医也。他对山东中医的贡献是巨大的。”

时任中国中医药出版社社长王国辰曾说:“柳少逸是《名老中医之路续编》的主要执笔者,其文才、学识、态度是少有的。以后只要是他的著作,责任编辑认为合适就可出版。”

著名儿科专家朱锦善对柳少逸的评价是:“知本草悉针推真乃明医,工书陶辨运气不愧大家。”

国家文化战略、中医药振兴战略,都需要这样的典型和标杆。

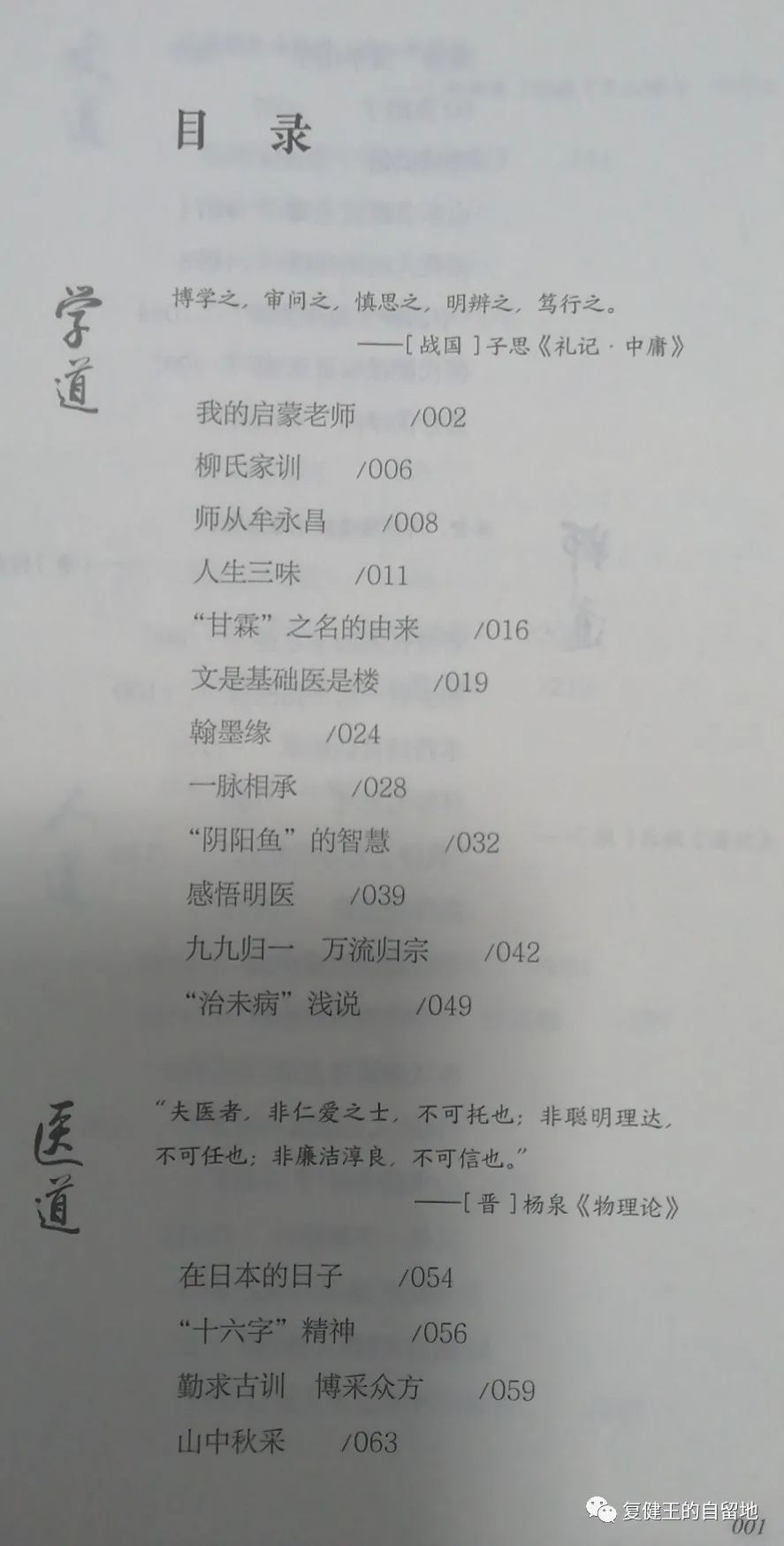

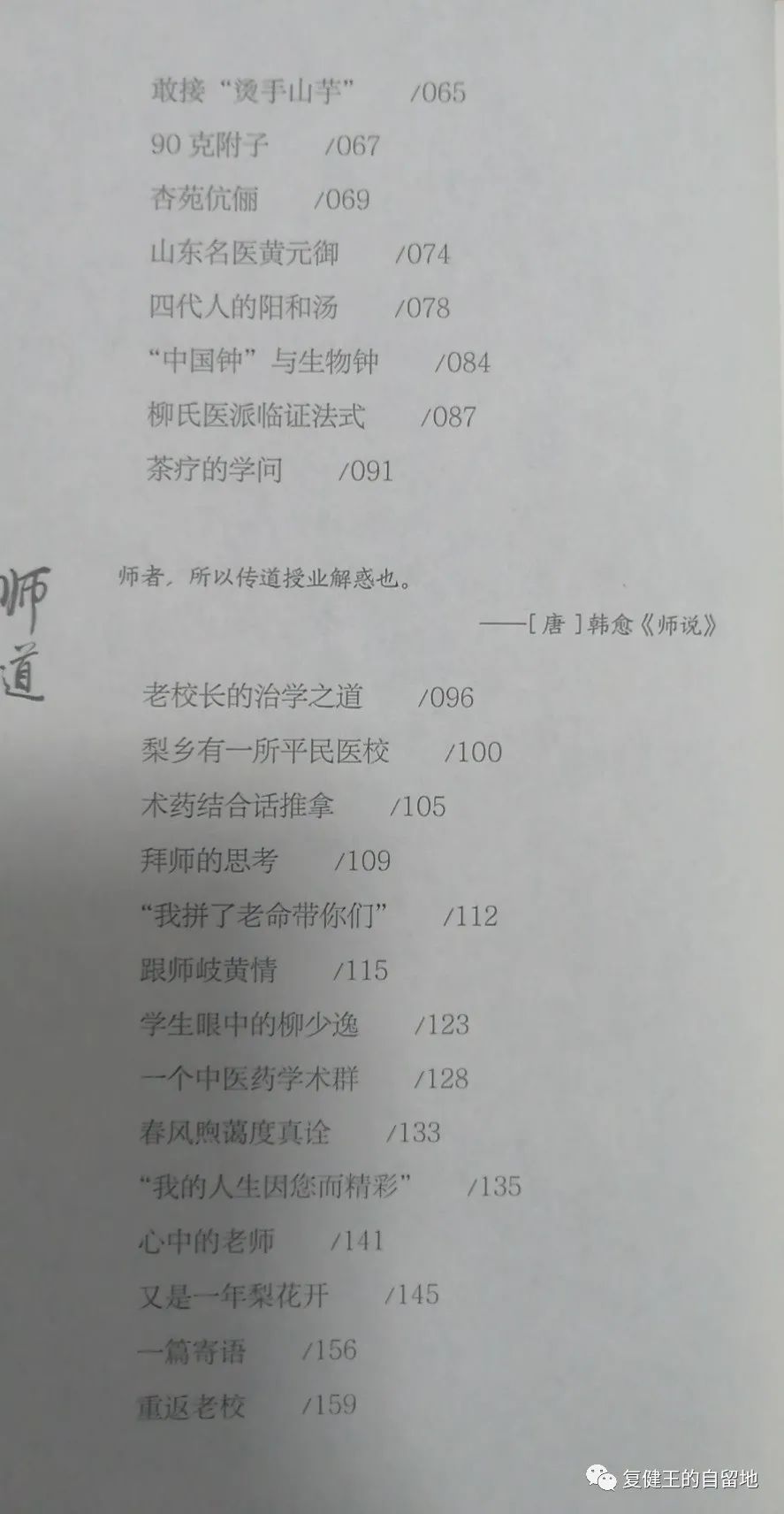

此书以故事形式娓娓道来,让人看到一个幼年承学、少年立志、青年苦读、中年创业、老年带教的大医形象。全书分由“学道、医道、师道、文道、人道”五个章节,衔接紧密,丝丝相扣;行文流畅顺达,一气呵成;语言生动感人,描写细腻。

柳少逸对作者来说,不仅是被采访者,是兄长,是老师,是朋友,是事业成功的典范,也是人生的楷模。从他身上,不仅学到中医学以及其他的许多知识,也学到做人的道理。他让人明白,一个人的成功并不是偶然的,时机固然重要,但人的内在品质更重要。每次与他交谈,重读他的文章都会有所收获。本书的成篇,只想与读者分享自己近距离的观察与体会,希望读者仔细研读本书之后,能够比作者更深领会柳少逸的思想精要,从而对自己的事业和人生有更大帮助。

【肖培新老师序】

我毕业于北京中医药大学,长期致力于中医经典理论的临床研究,又读研究生,有幸忝列宋乃光教授、孔光一教授及姜良铎教授门墙,在中国中医药出版社做学术出版近二十年,也算见识多矣,遇到柳少逸先生,我眼前一亮,也曾质疑莱阳小城怎会有如此有学问的人。

几年与柳先生的交往,使我对柳先生有了更多的了解,以致将自己的甲骨文“大医鸿儒”作品赠送给他,算是对他的贴切描述。

大医,非一般医生。只有高深而广博的医学理论和丰富的临床经验者才可称谓。不但在术的层面有造诣,更在道的层面有作为,才可称谓。这些柳先生都做到了。

读过柳老师许多书,也为其出版了许多书,如《经络腧穴原始》《<内经>中的古中医学——中国象数医学概论》《五运六气三十二讲》《五运六气简编》,此道也,《<黄帝内经>针法针方讲记》《柳少逸医案选》《柳少逸医论医话选》《柴胡汤类方及其应用》《小儿推拿讲稿——广意派传承录》《脑瘫中医治疗康复技术》《柳吉忱诊籍纂论》《牟永昌诊籍纂论》《伤寒方证便览》《<扁鹊心书>灸法讲解》《柳吉忱四部经典讲稿》《金匮要略讲稿》《医经派推拿讲稿》,此术也。这些学术、学道思想的积累,印证了柳老师谨遵的庭训——“理必《内经》,法必仲景,药必《本经》”。

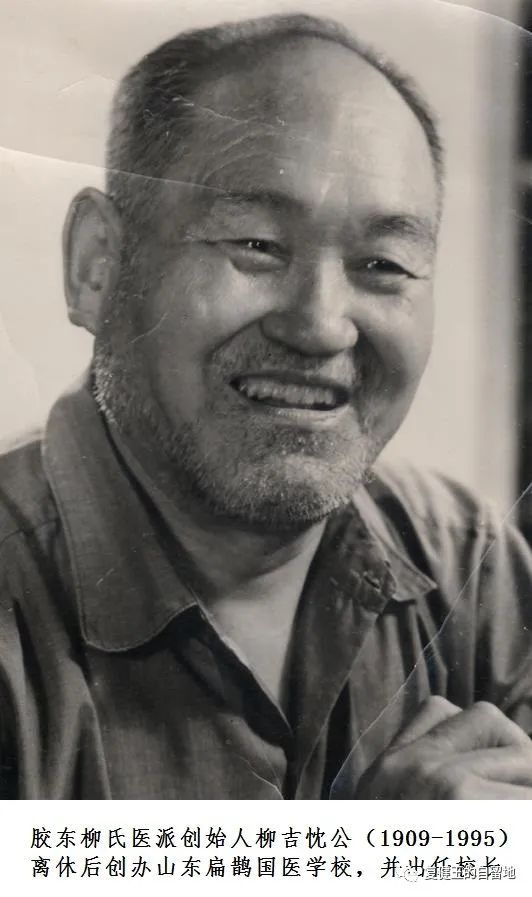

经过李兰逊、柳吉忱、柳少逸、蔡锡英四人三代的努力,柳氏医学体系初见端倪,其明显的特征是重视对经典理论的继承和发展,重视多种措施对疾病的干预。柳氏医学体系在中国传统文化氛围中孕育,带有医经派、经方派古朴的医学特征。

柳老师是习金文的。对金文的研究,对金文书法的研究,是柳老师乐此不疲的爱好。其学有师承,自勉自励,也大有成就,其书法集、陶刻集在荣宝斋出版社出版就是明证。

在医术上、艺术上的成就,得益于他良好的人生习惯——学习。蔡锡英老师说,柳老师总是“超时髦”,也就是在时髦前柳老师就已经做到了。其实我的理解是,柳老师善于学习,主动学习,有超前意识,顺应了经济时代发展的潮流。

学习的主动,积累的主动,总结的主动,成就了柳老师,也成就了柳氏医学体系。

肖培新

2019年8月1日

【作者序言】

该书是《厅级郎中张奇文》的姊妹篇。

得知柳少逸的大名,是在《名老中医之路续编》的封面上,他是主编之一。认识柳少逸是在编写《厅级郎中张奇文》之时。

那是2013年夏日的一天,我在潍坊的一家酒店里翻阅资料——《杏林春秋》,看到其中柳少逸写的一篇文章鹤立鸡群,别具一格。不仅才思敏捷,文笔流畅,文采四溢,而且引经据典,融古通今,真知灼见流于笔端,字里行间透出一股浓浓的书卷气,可见其深厚的国学底蕴与中医功底。于是向张奇文提出见见柳少逸。

第二天下午,在张奇文诊所百寿堂的二楼会议室,柳少逸与学生王永前风尘仆仆地赶来。看此人,身材高大健硕,面容忠厚慈祥,谈吐直率坦诚,一展儒雅与睿智风采。特别是他与我的兄长貌有相似之处,亲切之感油然而生,一下子拉近了彼此之间的距离。遗憾的是,他一口浓重的胶东口音,阻碍了彼此之间的交流。我几乎听不懂他的话,只好让王永前当“翻译”。晚上,张奇文做东,我们一起在饭店聚餐。

后来,随着交往的增多,我对柳少逸的经历、成就、为人了解得越发深入了。几次采访后,我撰写多篇文章,先后在《中国中医药报》发表(附后),反响很大。

我认为,自谦为“布衣郎中”的柳少逸,其实是一代鸿儒。他拯危济厄,大爱无垠;满腹经纶,出口成章;经史子集,熟稔于心;传统文化,融于骨髓;立德立功,著作等身。

他是苍生明医。穷于医理探索,精于医疗实践,倡导太极辨证思维,构建了中国象数医学理论体系以及病机四论体系,形成柳氏医学流派;熟谙针灸、推拿非药物疗法,将内外治法熔于一炉,探赜索隐,钩沉致远,经纬交织,疗效卓著。

他是教育大家。创办民办教育和民营医院,积极培养学术继承人,桃李满天下;先后出版一系列具有极高学术价值的中医专业著作和论文,与张奇文合编的《名老中医之路续编》多次获得大奖;其多项发明专利得到推广和转化。

他是书法高手。以“散盘”、“毛公鼎”、“秦公簋”、“大盂鼎”为筑基,深究钟鼎文、甲骨文笔法,探寻源流和上古书法童韵,形成的“柳氏山林体”古朴刚健、疏朗自如、精致大气。

他是陶刻能人。将书法绘画技术与陶艺技术结合起来,形成了新的陶刻艺术。黑尊敦实厚重,金文大篆尽显先古遗风和韵味;红瓶线条流畅,名言名句发人深省;汉罐精雕细刻,周围的“福”字表达了吉祥之情,同时也为残疾人走向社会修筑了一条自立自强之路。

总之,他是一个金矿。不仅阐精探微,独辟蹊径,中医药学术成就自成一家,而且勤求博采,纵横捭阖于不同领域。他涉猎哲学、国学、文字、律吕、天文、历法、气象、数术、书法、兵法、音乐、陶刻及诸子之学等,研究范围之广泛,学术内容之深邃,创新道路之艰辛,拼搏精神之可叹,让人望其项背,高山仰止。

记得曾写一首藏头诗,表明对柳少逸的崇拜与景仰:“柳氏体系惠民众,少承父训志向宏。逸风雅韵悟道空,是非曲直心自明。一生研修书等身,代传岐黄忘殊荣。大步穿行山水间,家国情怀在心中。”

记得曾为柳少逸写“柳岸众望,少逸德彰”为题的一段文字放到他的美篇里,概括了他一生经历、人品性格、学术贡献和兴趣爱好,并送去美好祝愿:

“一副伟岸的身躯,一脸可亲的笑容,一双坚毅的眼睛,一颗执着的爱心。其学养、视野、境界、人格、气度让人不能望其项背。”

“出身中医世家,幼承庭训,跟师从父学习国学、中医多年,熟稔经史子集,深谙传统文化,从扶贫济困到淡泊名利,从培育后学到积德行善,从承续中医世家衣钵,到开创柳氏体系新路。虽历经生活坎坷,却无怨无悔挖掘中医宝藏,我行我素生活莱阳梨乡。”

“行医著书、遛鸟养花、书法陶刻、旅游考察,在生活中积淀精气神,在山水间感悟儒释道。求索创新,砥砺前行,创出中医领域多个第一;好学静思,墨染流年,多篇著作填补行业空白;慧眼识才,知人善任,举荐一批智谋双全中医新人。自信、淡定而从容的目光,展示“腹有诗书气自华”的睿智通达和宁静致远。难忘父亲和师长养育教诲之恩,整理出版他们的学术思想和临床经验,以践行孝道。”

“走过红尘岁月,看尽人世繁华,醉心的是那平淡而充实的生活。晨曦中,静坐书房听云水禅心;夕阳下,伴随老伴看映天红霞。献余热,一笔一画描摹风清月明;闲暇时,一枝一叶对话草绿花红。荣辱不惊,韬光养晦,那一份不被世俗沾染的真性情,有着一颗兴致勃勃寻找生活之乐的赤子之心。”

“不光读书品茗,不光寄情山水,不光一任灵魂自由飞翔,更重要的是使命与担当。将患者、疗效、管理与生命、生活、责任结合,诠释行业的匠人精神和不懈追求;将传统文化、专业标准、细节品牌与至善至美、至情至性和幸福指数结合,彰显个人的不凡气质和独特魅力。同时,诗文之境界,茶道之沉浮,草木之自然,天地之空间,点滴之沧海,风雨之云天由此悟出。于利不趋,于色不近,于失不馁,于得不骄,保持一颗淡然、坦然的平常心,是人生最大的收获。”

“雪冠标年轮,追梦依然。日月伴静心,幸福怡然。你虽是‘70’后,保持一颗年轻的心,永远是少年。”此文字后由莱阳广播电台台长徐鸿深情朗诵,字正腔圆,悦耳动听。

我苦于不是学中医的,无法从他这个金矿中挖掘宝藏。一次偶然的机会,我认识了中国中医药出版社的肖培新主任,并引荐他与柳少逸相识,让这个中医博士去挖宝。于是就有了以后的“胶东淘宝”故事。几年时间,中国中医药出版社出版了柳少逸的一系列学术专著——柳氏医学丛书,并根据柳少逸自成一家、辐射全国的学术特点,定论为柳氏医学流派。

不是我独有景仰的感觉,凡是认识柳少逸的人,无不对他的德艺双馨、过人学识、治学理念、学术成就刮目相看。

国家级名老中医张奇文认为:“柳少逸幼承庭训,长有师承,加之奋志芸窗,尽得其父其师真传,从而形成柳氏学术思想体系,是柳氏医学流派集大成者。”

时任国家自然科学基金委员会生命科学部中医学与中药学学科主任王昌恩写道:“柳姓源自姬展禽,少师少傅从一品。逸兴遄飞心神怡,尊师爱才启后人。”

时任山东省中医管理局局长蔡剑前在文中写到,“柳少逸人长得大,心胸也大,有大格局,能成大事,大中医也。他对山东中医的贡献是巨大的。”。

时任中国中医药出版社社长王国辰曾说:“柳少逸是《名老中医之路续编》的主要执笔者,其文才、学识、态度是少有的。以后只要是他的著作,责任编辑认为合适就可出版。”

著名儿科专家朱锦善对柳少逸的评价是:“知本草悉针推真乃明医,工书陶辨运气不愧大家。”

已故东鲁大学教授王树春曾说:“咸服其‘天行健,君子以自强不息’之志,‘聪者听于无声,明者见于无形’之才思,‘只求耕耘,不问收获’之坦怀。”

广东佛山妇幼保健院主任医师高修安评价是:“大师风范,后学楷模。”

山东长岛县原人大副主任、副主任中医师袁大仲在一篇序文中表述,“少逸,名如其人。少安逸,勤求索,为其性情。其为人也,谦仰过人;其治学也,严谨求实,朴实无华。除业精岐黄外,精书法,工诗文,通律吕,谙丹青,明道学,熟兵法,晓韬略,为胶东才子。”

……

随着一个民间大医形象在我的脑海中逐渐高大丰满起来,还等什么?我立即打开电脑,将《大医鸿儒——柳少逸世医传承录》一书,分由“学道、医道、师道、文道、人道”五个章节以及众多篇目结构一一列出,随后一篇篇文章在翻飞的指尖流淌……

柳少逸对我来说,不仅是被采访者,是兄长,是老师,是朋友,是事业成功的典范,也是人生的楷模。我从他身上,不仅学到中医学以及其他的许多知识,也学到做人的道理。他让我明白,一个人的成功并不是偶然的,时机固然重要,但人的内在品质更重要。

说实话,由我来评价柳少逸的学术思想还不够资格,因为每次与他交谈,重读他的文章都会有所收获。这就恰恰说明对他的了解还是不够。在这里,我只想与读者分享自己近距离的观察与体会,希望读者仔细研读本书之后,能够比我更深领会柳少逸的思想精要,从而对自己的事业和人生有更大帮助。

此书顺利完成并付梓,感谢柳少逸夫妇的信任与重托!感谢肖培新主任作序!感谢柳少逸的学生王永前提供资料以及为该书提供帮助的所有朋友!

周颖

2018年冬月于北京方庄

【跋语】

《大医鸿儒·柳少逸世医传承录》越接近完稿,越觉得心的律动,以致夜不能寐。我常常辗转反侧在思考一个问题,那就是柳少逸在学术上取得如此大的成就,是什么作为支撑,作为动力?直到在键盘敲完最后一个字,方从字里行间清晰看到四个字“铁杆中医。”细分之,即三个关键词:感恩、勤奋、回报。

感恩。他牢记“亲父母”、“尊贤良”、“事师长”古训,对养育之恩、授受之恩、知遇之恩都是念念不忘,铭刻在心,并以不同方式怀念之、传承之、回报之。他尊重历史,尊重传统,尊重生命,将自己的感恩之心与挚爱之情融入那一方一药、一针一穴、一字一画、一文一书之中。

勤奋。他恪守“认真读书,老实做人”的柳氏家训,夜以继日苦读名人医籍,倒背如流经典古方,反复临证不断实践,或化裁古方,独出新意;或于古人言外之旨,别有会心;或独探奥蕴,自成一家。他学识渊博,技术全面,集方药、针灸、推拿于一身,其拼搏精神令人感叹,其高尚品格令人敬佩。

回报。他以“只求耕耘,不问收获”为座右铭,撰写的柳氏医学丛书,传承的柳氏医学流派,开创的柳氏医疗体系,是花费一辈子心血与汗水的智慧结晶;从事的医疗、育人、助残事业,是倾其所有的具体体现,也是报答父母、老师、兄弟、朋友、社会的栽培之果。

《临证指南医案·华序》云:“良医处世,不矜名,不计利,此其立德也;挽加造化,立起沉疴,此其立功也;阐发奥蕴,聿著方书,此其立言也。一艺而三善咸备,医道之有关于世,岂不重大耶”!可以说这也是柳少逸的写照。他每一步都在追逐,自己的高峰自己建筑;每一步都是领悟,成败的旅途积累丰富;每一步都是初心,报效国家与人民的鸿鹄之志始终不变。总而言之,仁心大爱、责任担当、奖掖后学等传统美德,“至重惟人命,最难却是医”之立品,“学所以为道,文所以为理”之学风,在这位铁骨柔情的山东大汉身上展现地淋漓尽致。

作为后学者,不光是望其项背,高山仰止,而是奋起直追,以“勤”为经,以“恒”为纬,编织书山上的动人故事;以苦作舟,以胜作标,赢得学海中的云蒸霞蔚。承前贤之经验,展自身之才华,脚踏实地,甘当布衣,为中医药发展贡献着自己的光和热。

周 颖

2018年冬月于方庄