【课徒】柳少逸:治未病浅说

治未病浅说

“是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬如渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎!”此乃《黄帝内经•素问•四气调神大论》之语,当是“治未病”思想的最早文献。他如司马迁《史记•扁鹊仓公列传》记云:“使圣人预知微,能使良医得蚤从事,则可已,身可活也。”此乃司马迁表述了扁鹊治未病的学术思想。由此可知,治未病有两种意义:一是防病于未然,二是既病之后防其传变。前者主要内容是摄生,即养生之道。诚如《素问•四气调神大论》所云:“天四时阴阳者,万物之根本也。所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根,故与万物浮沉於生长之门。”后者是疾病得以早期诊断和早期治疗,其主要内容是及时控制疾病的发展演变。如《难经•七十七难》云:“所谓治未病者,见肝之病当先传于脾,故先实其脾气,无令得受肝之邪,故曰治未病焉。”

传说楚人所撰《歇冠子》,载有魏文侯问扁鹊,其兄弟三人间谁的医术高明,扁鹊告云:兄弟三人具有同样的诊疗技术。其长兄神视,因治未病而名不出乡里;仲兄神毫因争取疾病在早期得以治疗,而名不出县;扁鹊自己医迹列国,以针人血脉,用猛药而名闻诸侯。扁鹊之语,表述了治未病及既病防变可使疾病得以及早的康复的意义。此即《素问•八正神明论》所云:“上工救其萌芽,下工救其已成,救其已败。”再从《史记•扁鹊仓公列传》中,扁鹊过齐诊齐桓侯之疾时,预见齐侯病机,均阐明了“既病防变”的学术观点。

《素问•上古天真论》,是《黄帝内经素问》之首论。“上古”,是人类生活在很早时代的总称。“天真”,是指先天赋予的真元之气,亦即“肾气”、“精气”之谓。由于《黄帝内经》作者崇尚养生之道,及却病延年之术,故文中有“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,饮食有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽其天年,度百岁乃去。”及“恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来”的养生论述。即阐明了调摄精神形体,增强身体健康,及能否适应外界环境的变化,以防止疾病的发生,有着非常重要的意义。

然而,从古今中外的史实和现实来看,上古至今,这种养生之道,虽说不是“沙中阁楼”,但应该说是个“理想的话题”,上层人在尽情地“享受”七情之欲,从无“尽其天年”之案例;普通老百姓为了生计,什么“六淫”(风、寒、暑、湿、燥、火),什么“七情”(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊),有几多安逸,几多欢笑,何其有“饮食有节”,“起居有常”,“不妄作劳”之躯。那来的“形与神俱”。所以“恬惔虚无”,“病安从来”,就成了“望梅止渴”一类的话题了。故把养生之道作为中医学术的重要课题来研究,不能说有失于偏离“治未病”的主题。

人类的生命活动过程是一种连续发展的不可逆过程,自然界存在春、夏、长夏、秋、冬变化,万物有生、长、壮、老、已的始终,显示了一个由量变到质变的过程,量变的大小决定质变的程度,他们之间的关系与年龄时间成正比,一旦机体组织结构和功能状态出现异常或退化,表现为量变与质变的比例失调而成虚损,是老年退行性疾病的病因、病机所在。

人体健康的标准是“形与神俱”,然却随着人年龄的变迁,则显示出一个由量变到质变的过程。对此,《灵枢•天年》篇记云:“人生十岁,五脏始实,血气已通,气在下,故好走;二十岁,血气始盛,肌肉方长,故好趋;三十岁,五脏大定,肌肉坚固,血脉盛满,故好步;四十岁,五脏六腑十二经脉,皆大盛以平定,腠理始疏,荣花颓落,发颇斑白,平盛不摇,故好坐;五十岁,肝气始衰,肝叶始薄,胆汁始减,目始不明;六十岁,心气始衰,若忧悲,血气懈惰,故好卧;七十岁,脾气虚,皮肤枯;八十岁,肺气衰,魄离,故言善误;九十岁,肾气焦,四脏经络空虚;百岁,五脏皆虚,神气皆去,形骸独居而终矣。”此段文字言简意赅生动形象地说明了生命活动呈生、长、壮、老、已的抛物线过程。对此,后世医家亦多有论述。《中藏经》有“肾气绝,则不尽其天命而死也”的记述;清•梁文科《集验良方》有“寿命修短,全系精、气、神之盈亏”的记载;此即明•张介宾“五脏之伤,穷必归肾”之谓也。所以老年退行性疾病是人生过程中不可逾越的虚损性疾病,故尔“形与神俱,而尽其天年”,已是一个难以实现的话题。

他如《素问•上古天真论》云:“帝曰:人年老而无子者,材力尽耶?将天数然也?岐伯曰:女子七岁肾气盛,齿更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子;三七肾气平均,故真牙生而长极;四七筋骨坚,发长极,身体盛壮;五七阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七三阳脉衰于上,面皆焦,发始白;七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。丈夫八岁肾气实,发长齿更;二八肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子;三八肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极;四八筋骨隆盛,肌肉满壮;五八肾气衰,发堕齿槁;六八阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白;七八肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾脏衰,形体皆极;八八则齿发去。肾者主水,受五脏六腑之精而藏之,故五脏盛,乃能写。今五脏皆衰,筋骨解堕,天癸尽矣,故发鬓白,身体重,行步不正,而无子耳。”“材力”,精力也。意谓肾气盛时,精力充沛;肾气衰时,则精力不足。“天数”,即天赋之限数。系指生命的自然发展的规律。“肾气”,是由父母之精气结合而成,具有生长发育的作用。“天癸”,王冰注云:“男女有阴阳之质不同,天癸则指血之形亦异,阴精海满而去血,阳动应和而泄精,故能有子。”张景岳注云:“天癸者,天一之阴气耳,气化为水,因名天癸,其在人身是谓元阴,亦即元气。”故肾气充则有子,人老肾气衰,天癸竭而无子。鉴于此,老年、退行性疾病是以肾中精气、元阴元阳亏虚为根本,渐及心肝脾肺等脏腑,使脏腑功能失常,因而笔者提出了治疗老年、退行性疾病的目的,关键在于“益元”,填补精髓,补益气血,调补阴阳,从而促进病人机能旺盛,加强或提高机体调控能力,改善全身机能状态而却病延年。所以衰老是人生必然趋势,属疾病的范畴,而抗衰老也是一个医学的研究课题。

大凡人到中、老年出现的虚损性疾病,多是因饮食无节、起居无常、超负荷工作,而造成形损神伤,此时想“有常”、“不妄作劳”已晚矣,更不用说“恬惔虚无”的养生之道了,多是已发展成疾病了。且此类疾病,因抗病能力的减弱,也可导致器质性疾病的发生。于是治疗已发疾病,控制病情的发展,延缓衰老,就是一个大的课题。这时就不单是“不治已病治未病,不治已乱治未乱”的问题,而是医者既要做“上工救其萌芽”,又要做“下工救其已成,救其已败”了。尚要具备《难经》所说的具有“见肝之病”,“当先实脾”的“治未病”的诊疗技术了。方可达到司马迁在《史记•扁鹊仓公列传》中所谈到的“良医得蚤从事,则疾可已,身可活也”的效果了。

不论上古我们的先人,或现今主体人群是工农兵,他们的家国胸怀,及历史重仁,不可能养尊处优,更不可能有“恬惔虚无,真气从之”的养生之道了。所以“一切为了人民健康”是医疗的一个永恒的课题。当然安保问题、医保问题是政府的事了,而对已发疾病则是医学界的事了。而对许多西医没有明确诊断、或没有良好办法的疾病,正是发挥中医医疗优势的价值所在。中医的核心医疗技艺,不是“饮食疗法”“气功疗法”,所以“有病早治”、“既病防变”,当是治未病的主体思路。也当是“中医传承创新发展”主体战略的核心内容。眼下,媒体网络,对“治未病”内容的报导则有失偏颇,正是笔者文后之憾,如何将治未病的思想引导到正确的轨道上来,是医政部门要关注的大事,同时也是我们这些“治病工”的责任和担当。

仅陈己见,不当之处,望同道教正为幸。

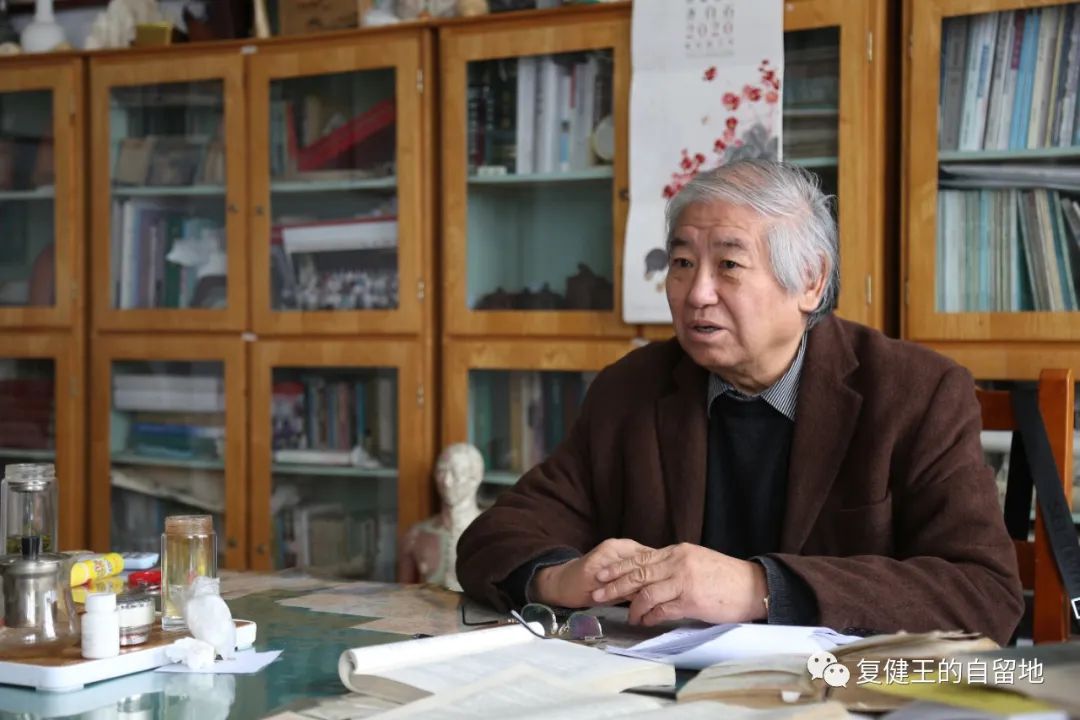

柳少逸

于2019年3月29日