【柳氏广意派儿推】小儿胎热

胎热

发热即体温异常升高,是小儿常见的疾病之一。根据清·熊应雄《推拿广意》所述,有胎热,潮热,惊热,风热,烦热,脾热,虚热,实热,积热,疳热,血热,骨蒸热,壮热,温壮热,变蒸热之别。

胎热

临床症状:《推拿广意》记云:“夫胎热者,儿生三朝,旬月之间,目闭而赤,眼睑浮肿,常作呻吟,或啼叫不已,时复惊烦,遍体壮热,小便黄色。”

证候分析:此乃小儿在母胎时感受热邪,所致的出生后出现的热证。胎热一名,最早见于《小儿药证直诀》。认为多由孕母恣食辛热炙煿之物,或患热病失于清解,使儿受之。对此,《推拿广意》记云:“此因在胎之时,母受时气热毒,或误服温剂,过食五辛,致令热蕴于内,熏蒸胎气,生下因有此症,名曰胎热。”並告云:“若经久不治,则成鹅口、重舌、木舌、赤紫丹瘤等症。”

治则:清热解毒。《推拿广意》並有“又不可以大寒之剂攻之,热退则寒起,传作他症,切宜慎之”之诫。

处方:推三关,退六腑,推三焦,分阴阳,清天河水,揉外劳宫,运内八卦(自坤至坎),掐肾水,运五经,掐十王穴,运斗肘,水里捞明月。

方解:推三关,退六腑,清天河水,推三焦,水里捞明月,分阴阳,掐肾水,调和营卫以清热解表;揉外劳宫,运五经,运斗肘以开腠发汗;掐十王以清热醒神。而运八卦自坤至坎,乃土生金,金生水之运,而成金水相滋之功,为清热养阴之治。

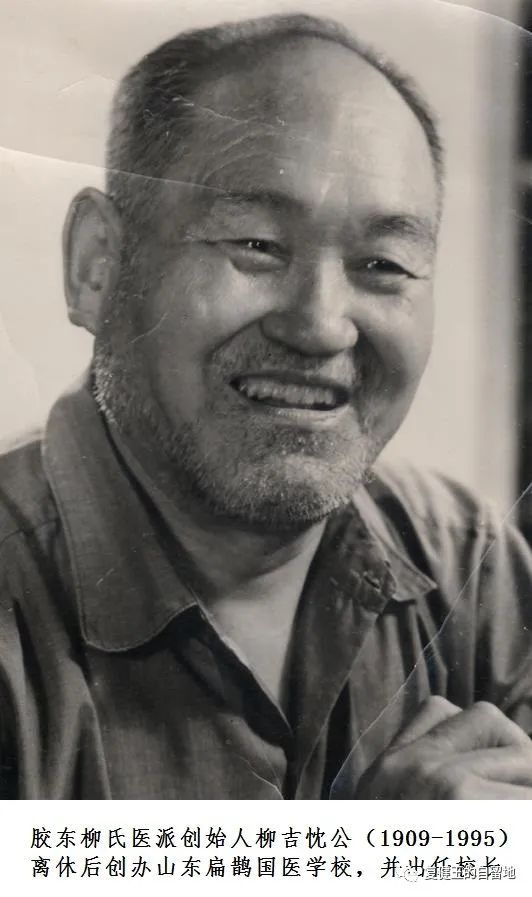

【注】本文摘自中国中医药出版社·柳少逸著《小儿推拿讲稿——广意派传承录》