【柳氏广意派儿推】柳少逸先生论推五经补泻法

柳少逸:推五经补泻法解

宋·窦材《扁鹊心书·当明经络》有云:“学医不知经络,开口动手便错。盖经络不明,无以治病证之根源,究阴阳之传变。……昔人望而知痛者,不过熟其经络故也”。此论约言经络的作用,体现在临床应用之中。对此,早在《黄帝内经》中,已有详尽的论述。《灵枢·经脉篇》云:“经脉者,所以决死生,处百病,调虚实,不可不通。”言简意赅地说明了经络在人体生理、病理和防治疾病方面的重要作用。

人体之五脏六腑,五官九窍、四肢百节、皮肉筋骨等器官组织,尽管有不同的生理功能,但通过经络系统构成了一个有机的整体,对此《灵枢·海论篇》有“夫十二经脉者,内属腑藏,外络支节”的记载;《灵枢·本藏篇》对经络的功能,有“行血气而营阴阳,濡筋骨,利关节”的论述;《灵枢·脉度篇》有“气之不得无行也,如水之流,如日月之行不休,故阴脉荣其脏,阳脉荣其腑,如环之无端,莫知其纪,终而复始。其流溢之气,内凝五脏外濡腠理”的论述。故尔,清·程文囿《医述》云:“人身有经,有络,有孙络,气血由脾胃而渗入孙络,由孙络而入各经大络,而入十二经。譬之沟涧之水流入溪,溪之水流入江河也。”由此可知,血气在十四经循环过程中,由各经而溢入于所属的络脉系统,流注不已,从而发挥营养作用。但是,络脉流注与经脉循环不同,具有如下的特点。

其一,双向流动。是指络脉中的气血既能离经脉方向流动而布散于脏腑组织,同时又向经脉方向流动而注入经脉。此即《素问·四时刺逆从论》所云:“经满气溢,入孙络受血,皮肤充实。”及《灵枢·脉度》所云:“故阴脉荣其脏,阳脉荣其腑……其流溢之气,内溉脏腑,外濡腠理。”即经脉中的血气流溢于络脉,并布散脏腑组织之间;同时,布散于脏腑组织的血气,又能渗入孙脉,注于经脉。故《灵枢·痈疽篇》有云:“中焦出气如露,上注谿谷,而渗孙脉……血和则孙脉先满溢,乃注于络脉,皆盈,乃注于经脉。”

其二是满溢贯注。是指络脉流注的正常状态下,络中的血气只有达到满溢的程度才能正常双方流动,贯注不已,以维持其生理功能。如上所述孙脉满溢“乃注于络脉”,络脉“皆盈”“乃注于经脉”,诚如清·高士宗在《素问直解》中所云:“人身经脉行,气机环转,上下内外,无有已时”,在人身的经络系统中,尽管络脉众多,纷繁复杂,然而它在全身的分布却并不是杂乱无章,而是以经脉为纪,井然有序,具有一定的分布规律。

清代喻嘉言发展了络脉理论,细化了络脉系统,其在《医门法律、络脉论》中有:“十二经生十二络,十二络生一百八十系络,系络分支为一百八十缠络。缠络分支连系三万四千孙络,孙络之间有缠绊”的论述。此论当源自《内经》阴阳之论。如《素问·阴阳离合论》云:“阴阳者,数之可十,推之可百,数之可千,推之可万,万之大不可胜数,然其要一也。”而“其要一也”,即《素问·五运行大论》所云:“天地阴阳者,不以数推。以象之谓也。”由此可见,经络系统的广泛性,说明了在经络系统中,经脉是其主体,络脉则是其必不可少的网络系统。络脉分布广泛,无处不到,弥补了经脉纵向分布的不足,故《灵枢·经脉》有:“诸络脉皆不能经大节之间,必行绝道而出……其会皆见于外” 的论述,在络脉系统中,十二经脉之别络均起于四肢,并走向其相表里的经脉;任脉之别散于腹,督脉之别散于头,并别走足太阳经;脾之大络散布于前后胁肋,胃之大络出于左乳下。孙络的分布更为广泛,它自络别出后,愈分愈多,弥散全身各部,正如张介宾所说:“凡人遍体细脉,即皆肤腠之孙络也。”

《灵枢·脉度篇》云:“经脉为里,支而捞者为络,络之别者为孙。对此,明·王绍隆《医灯续焰》有“隧道,即经脉也。言其在血中,精秘隐随,自成一道。经隧犹军营之分队伍,井然不乱者也”的论述;清·姜礼在《风劳膨膈四大证治》中有“人之一身,经络贯穿为之脉。脉者,血之遂道也”的记载。此皆约言经络系统分布的有序性。即经络沿经分布。络与经其气相通,络自经别出后,多沿本经分布,或内达脏腑组织,或外布于皮肤肌腠。首先,在大络中,如手太阴之别,“并太阴之经,直入掌中”;手少阴之别,“循经入于心中,系舌本,属目系”;手心主之别,“循经以上,系于心包络”等。其次,孙络亦多是以经脉为纪内外布散的。《素问·气穴论》说:“孙络三百六十五穴会。”张介宾注云:“孙络之云穴会,以络与穴为会也。穴深在内,络浅在外,内外为会,故云穴会。”从而阐明了经络系统的整体性原则。

《素问·调经论篇》有云:“风雨之伤人也,先客于皮肤,传入孙络。络脉满则输于大经脉。”讲的是风雨外邪伤人,先侵入皮肤,再传入孙络,孙络满再传入络脉,络脉满而输入大经脉。而《素问·缪刺论篇》亦有类似的记载:“夫邪之客于形也,必先舍于皮毛,留而不去,入舍于孙脉;留而不去,入舍于络脉,留而不去,入舍于经脉,内连五脏,散于肠胃,阴阳俱感,五脏乃伤。”由此可见,疾病的传变层次是:皮—络—经—腑—脏。此即经络系统的表里相关性。故《素问·皮部论篇》有“皮者脉之部也。邪客于皮则腠理开,开则邪入客于经脉,络脉满则注入经脉,经脉满则舍于府藏也”的记载。由此可见,脏腑经络的病变均可反映到皮部,这就是通过外部诊察和施治,则可推断和诊治内部疾病的机理。临床上的推拿按摩、皮肤针、刺络、敷贴等外治疗法,都可结合皮部理论应用。

十二经之经穴分布于肘、膝以下,有井、荥、俞、经、合五类俞穴,称为五输穴。古人将经脉之气在流注运行过程中,喻以自然界水流由小到大,由浅入深,注入海洋的动向,用以说明经气在运行过程中,所过部位的深浅,而有不同的作用。故《灵枢·九针十二原》有“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合”的记载。经气所出,如水之源头,故称“井”;经气流过,如刚出之泉水微流、故称“荥”;经气所灌注之处,如水流由浅入深,故称“输”;经气所过部位,象水在通畅的河道中流过,故称“经”;经气最后汇聚,如百川汇合入海,故称“合”。《灵枢·顺气一日分为四时》有“病在脏者,取之井;病变于色者,取之荥;病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经;经满而血者病在胃,及以饮食不节得病者,取之合”的记载。五腧穴分布于肘膝以下此即小儿推拿取穴于阴掌、阳掌及小儿上肢部位治病之理也;五腧穴之“井”,多在指(趾)端,“病在脏者,取之井,”此即“推五经”(或称“推五脏”之由也。明·杨继洲《针灸大成》有“经脉十二,络脉十五,外布一身,为血气之道路也。有源内根于肾,乃生命之本也,根在内而布散于外。犹树木之有根本,若伤其根本则枝叶亦病矣。苟邪气自外侵入,伤其枝叶,则亦累其根本也”的记载。形象说明经络系统的整体性特点。故通过经络系统的皮部、孙络、浮络施行一定的手法,达到祛邪扶正的功效。如外邪侵入袭肺致感冒、发热、咳嗽,法当“清肺经”,由无名指末节螺纹面推向指端,引邪从井而出;当肺气虚而致气喘、自汗、脱肛之疾,法当由指尖向里平推或加旋推以“补肺经”法(或称补肺金),以贯通络脉,促进营卫之气化功能。若下焦湿热,致小便赤涩,可在小指末节螺纹面,由里向指尖方向直推,通过“清肾经”以泻下焦之湿热;若肾虚久泄,多尿、自汗、喘息等病,则由指尖向里推或加旋推,名曰“补肾经”(或称补肾水),以贯通络脉,促进营卫气化之功而愈病。

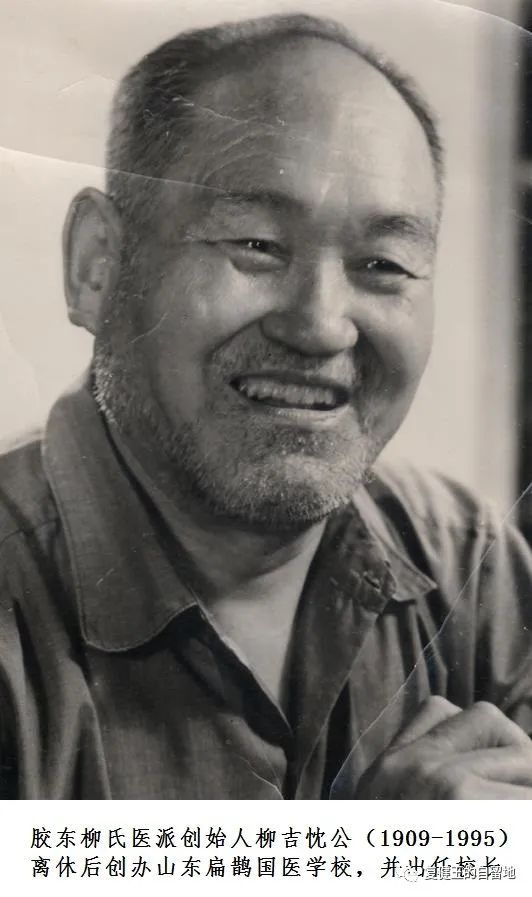

【注】本文节选自柳少逸“推五经诸家言及我见”。