【国学讲记】班固家训“艺由己立,名自人成”解读

、班固家训“艺由己立,名自人成”解读

、班固家训“艺由己立,名自人成”解读

柳少逸

此语出自《班固家训》与超弟书:“得伯章书稿,势殊士,知识读之,莫不叹息。实亦艺由己立,名自人成。”

家训:多为封建社会有识之士,试图告诫子孙后代尽力遵守的各项道德规范,加强自身的道德修养,掌握其治国驭民之术,不仅在险恶的社会坏境和复杂的人际关系中,招致覆亡之灾的良苦用心。而多数家训为名儒所立,这些名儒又多是忧国忧民之士,许多家训文字,体现了积极进取,奋发向上、谦虚谨慎、团结友善的民族精神。即《易经》“天行健,君子以自强不息”;“地势坤,君子以厚德载物”的中华民族精神。

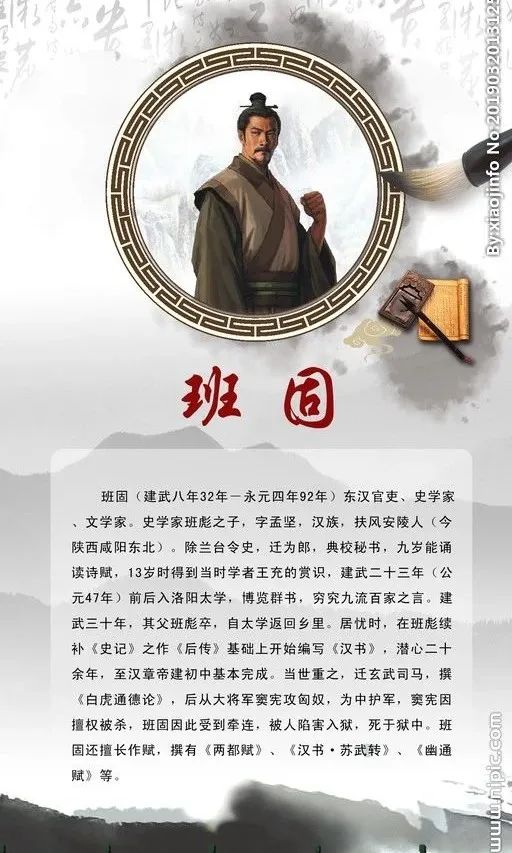

班固:字孟坚。扶风安陵人,东汉史学家、文学家。撰《汉书》文辞渊雅,叙事详赡,为继司马迁之后,继承了纪传体史书的形式,并开创了“包举一代”的断代史体例。

与超弟书:班固给其弟班超的书信。

伯章:即徐幹,字伯章。汉朝扶风手陵人。官至班超军司马。

释文:我得到徐伯章的书稿,其字体笔势工巧,熟识他的人看了他,没有不表示赞叹。这实在可以说明:才能和技艺靠自己去建立,名声和荣誉在于别人的促成。

这篇书信,文极短,之所以被班氏家族奉为家训,乃以其道出了千古深奥的道理:“艺由己立,名自人成。”

班固这一段家训,实是一句名言。今天我为什么要讲一段家训?是想与大家探讨复健医院“创建名牌医院,造就名优中医”的建院战略方针。名牌医院的内涵是以“复健六病”为医疗内容,以“三瘫一截”为新亮点。独木不成林,万木竞天方是春。“名院”是由名医团队构成。

名医是怎么形成的?班固家训已讲的很明白了——“艺由己立”,就是说你的才能和医技靠你自己去建立。历代名医的成才之路可以借鉴。《名老中医之路》及《名老中医之路续编》,其文集,读一读可以借鉴。而我入选的那篇:“至重惟人命,最难却是医——从师,治学,传薪之路概述》,也许有所裨益。

“艺由己立”,讲的是要付出艰辛的努力的,尤其要有雄厚的中医基础理论知识。清·陈士铎《洞天奥旨·劝医六则》云:“人不穷理,不可以学医;医不穷理,不可以用药”。试问一下,学“针灸推拿专业”的大夫,经络学说掌握的如何?《灵枢·经脉篇》记云:“经脉者,所以能决生死,处百病,调虚实,不可不道”。宋·窦材在《扁鹊心书·当明经络》篇中语云:“学医不知经络,开口动手便错。盖经络不明,无以误病症之根源,究阴阳之传变”。经络循行你背不下来,学业结束,尚不知每经的“是动”、“所生病”的内容。是老师教的不好,还是自己学的不好,还是教材编的有问题,没做考证,所以“先天”不足“后天”补课吧!

清·吴仪洛《本草从新》原序云:“夫医学之要,莫先于明理,其次则在辩证,其次则在用药。理不明,症于何辩?证不辩,药于何用?”所以“辨证论治”是中医学的两大特点之一。仍以针灸为例,临床选用外治法,也要辨证论治。如《灵枢·背俞篇》专论“五脏之俞出于背者”,“灸之则可,刺之则不可。”并有补泻之手法。盖因五脏之俞皆本于太阳经而应于督脉也。阴阳水火之气交,灸之可者,能启脏阴之气也。刺之伤其阳损其阴故云不可。若邪犯太阳经,可“扬刺”、或行刮砂、或行走罐之术,以祛犯皮部、孙络之外邪。它如针灸取穴,只知“天女散花”、“满天星”似的扎的人象个刺猬。什么根结、标本、气街、四海理论不会应用,更不用说子午流注针法了。

《黄帝内经》是我国现存最早的一部医学典籍,是中国医学发展史上影响最大的鸿篇巨著。它包括《素问》和《灵枢》两部分。汉·孔国安序《尚书》称“伏羲、神农、皇帝之书,谓之三坟,言大道也”。张景岳《类经·序》云“《内经》者,三坟之一。盖自轩辕同岐伯鬼臾区等六臣,互相讨论,发明至理遗教后世,其文义高古渊微,上极天文,下穷地极,中悉人事,大而阴阳变化,小而草木昆虫,音律象数之肇端,藏府经络之曲折,靡不缕指而胪列焉。”而张隐庵在《皇帝内经素问集注》中称“素问一册,帝与俞跗巫彭诸臣论次一堂。所详者,天人一原之旨:所明者,阴阳选乘之机;所研者,气逆更胜之微;所稽求者,性命攻荡之本;所上穷者,寒暑日月之运行;所下极者,行气生化之成败”。故《礼记·曲礼》云:“医不三世,不服其药。”唐·孔颍达《礼记正义》注云:“三世者,一曰《黄帝针灸》;二曰《神农本草》;三曰《素女脉决》,又云《夫子脉诀》。”《素问》古称《素女脉诀》,《灵枢》古称《皇帝针灸》。明·张介宾解云:“内者,性命之道;经者,载道之书。平素之所讲问,是谓《素问》;神灵之枢要,是谓《灵枢》。”由此可知,《内经》谓为黄帝之书,其言质奥,旨义弘深,为医家之宗旨,若儒家之有“五经”,故《周礼》称谓医家之《素问》,即儒家之六经。其词隐,其旨深,非资禀上智,功极研究者,不能窥其影响。《黄帝内经》之所以流传至今,说明了其乃“医理之总汇,临证之极则,此不废江河万古流也”。对此,元·罗天益尝有“凡学医道,不看《内经》,不求病源,妄意病证,又执其方,此皆背本趋末之务”之论。由于《内经》的成编,确立了中医学的理论体系,为中国数千年来的医学发展奠定了坚实的基础,故后世有“医家之宗”之誉。清·陈修园《时方歌括·序》云:“医者三:贯通《灵》、《素》及仲景诸经之旨,药到病瘳,曰名医;讲究唐宋以后方书,按症施治,功多过少,曰时医;剽掠前医,套袭模棱,以其过,迎合而得其名,曰市医。足见《内经》在中医临床中的重要作用。”

《难经》乃解说《内经》奥蕴之书;《伤寒杂病论》之辩证大法其理源自《内经》,其药用源自《本草经》,其方源自《汤液经法》。于是《内》、《难》、《本草》、《伤寒杂病论》成为中医学之经典之作。而隋唐、两宋、金元、明清之著,均为传承之作。故清·费伯雄《医方论》云:“学医不谈《灵素》则不明经络,无知致病之由;不谈《伤寒》、《金匮》无以知立方之法,而无从施治;不谈金元四大家则无以道补泻温凉之用,而不知变化。”

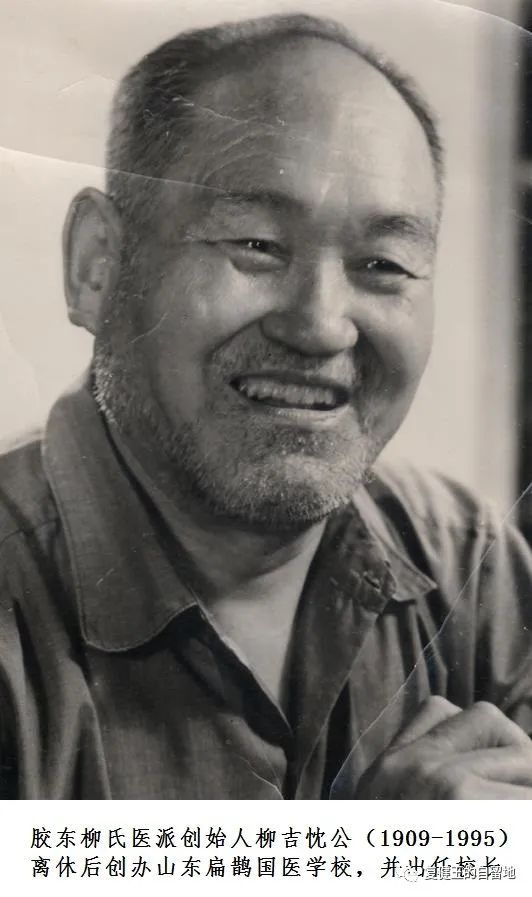

接着讲一下“名自人成”。其义有二:一是前面讲的,是通过自己的刻苦努力而成才、成名。二是有师教、有名师传教。即汉·杨雄《法言·学行》所云之“务学不如务求师”。传统教育中的“师”,分为“人师”与“经师”。人师的责任是教学生化性、立命学做人;经师是负责传授知识,人师就象今天中、小学里的班主任,经师象任课老师。正如唐·韩愈《师说》有“古之学者必有师”,“师者,所以传道受业解惑也”。传道、教做人是第一位的,知识传授在其次。不会做人,知识多了不见得是好事。象当今一些人,大学毕业后从政做了官而为官不廉,做了医生的收“红包”、“吃回扣”。所以古语有云:“行止不端,读书无益”。所以读书不光是业务知识之书,而且要读如何做人之书!为了彰显中医学之“人文教化”,我编辑出版了一本《中国名中医名言辑释》。《吕氏春秋·劝学》云:“不疾学而能为天下魁士名人者,未之尝有也。”高诱注:“名人,名德之人。”此乃“名人”一词之语源。宋·欧阳修《归田录》云:“公尝语尹师鲁曰:‘恩欲归己,怨使谁当?’闻者叹服,以为名言。”故名言,为著名的言论或话语,且多富有哲理及道德准则,故又称格言。格者,法也,言之可以为人法则者也。《易》曰:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”此为“文化”一词之语源。人文,为人类社会中各种文化现象。化,即教化。所以广义“文化”,即人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富,如教育、科学、文艺、法律等。从“人文教化”的角度看,“名言”为中华民族优秀文化的组成部分。《易》之“天行健,君子以自强不息”;“地势坤,君子以厚德载物”,此乃中华民族之精神也。于是“自强不息”、“厚德载物”成为炎黄子孙之美德,人称“中国魂”。它如张仲景“感往昔之沦丧,伤横夭之莫救,乃勤求古训,博采众方”,有《伤寒杂病论》传世;唐·王冰“拯黎元於仁寿,济嬴劣以获安者,非三圣道则不能致之矣”之论;唐·孙思邈之“大医精诚论”;明·李中梓之“不失人情论”,均为中医药文化之精粹。故“大医精诚”被中医界称为“中医魂”。当前医疗卫生领域存在着医疗卫生根本目的的迷失和医道尊严的丢弃问题,及中医乏人乏术的局面,故弘扬优秀华夏文化,廓清中医药文化的核心理念,是一个值得探讨的问题,这是我《中国名中医名言辑释》结集之初衷。我习医之初,家父吉忱公即以“医之为道,所以续斯人之命,与天地生生之德不可一朝泯也”语训之;以“认真读书,老实做人”家训导之,意在造就后学“至重唯人命,最难却是医”之立品;“学所以为道,文所以为理”之学风。话讲到此处,大家会明白我为什么将“明确医疗目的,恪守医道尊严”,定为复建医院之院训了。

《中国名中医名言辑释》中,有元·杜思敬《济生拔粹》之语:“天宝不泄于非人,圣道须传于贤者。”意谓神圣宝贵的医术,不能传于无道德的人,神圣高洁的医道,必须传于高尚贤明的人。杜思敬之言,实源于《内经》。如《素问·金匮真言论篇》:“非其人勿教,非其真勿授,是谓得道。”及《素问·气交变大论》:“得其人不传,是谓失道;传非其人,漫泄天宝。”从《史记扁鹊仓公列传》中可见,师徒传承模式,在中医学术发展过程中的重要作用。诸师获得意弟子后,均悉将“禁方”及医术传予弟子,并嘱其“毋泄”、“毋以教人”,其理有一个很重要的伦理学问题。诚如清·喻昌《医门法律》所云:“医,仁术也。仁人君子,必笃于情,笃于情,则视人犹己,问其所苦,自无不到之处。”从《传》中所述可知,“长桑君亦知扁鹊非常人也,出入十余年”,“乃悉取其禁方书,尽与扁鹊”。长桑君何以知扁鹊为“非常人”?是长桑君以扁鹊对其“常谨迂之”,“出入十余年”的长期考察,认可其人品,而收为弟子,尽传其所学。仓公涥于意先拜公孙光,尽受其精方,公孙光嘱其“毋以教人”。而仓公亦表示“死不敢妄传人”。其后公孙光“为书以意属阳庆”,并告诫仓公:“必谨迂之,其人圣儒。”由此可见,名医收高徒是重在人品。诚如郭蔼春《医道溯源》所云:“天下有非常之任,必待非常之人。而天下非常之人,乃能真胜天下非常之任。”扁鹊以“天下非常之人,乃能真胜天下非常之任”,济世活人而成为“方者宗”;“若仓公者,可谓近之矣”,故太史公司马迁将二人合篇立传。由此可见“择师难,择徒更难”。

讲到此处,或许有人会误解:“柳老师是借此不想传授医术了么?”我一生有两个职务,一个是医生,一个是老师。上述的一段话算是做为人师的一段讲课吧!

下面仍然要讲“择师难,择徒更难”的话题,我仍然从《内经》之论讲起。《灵枢·官论篇》云:“雷公问于黄帝曰:《针论》曰得其人乃传,非其人勿言,何以知其可传?黄帝曰:各得其人,任之其能,故能明其事。”閔士先释云:官之为言司也。言各因其所能而分任之,以司其事,故曰官能。

“各得其人,任之其能,故能明其事”,讲的是对学生要因材施教。我有一篇文章——“从古今名医简析,谈中医人才的知识结构”,可供大家参阅。结构有整体性、转换性和自调性。结构学家认为:结构的整体性是说结构具有内部的融惯性,各成为在结构中的安派是有机的联系,而不是独立成分的混合。整体与其成分都有一个内在的规律决定。具有代表性的中医学著作《内经》、《难经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》及至明、清崛起的温病学派的著述,就是在不断的吸收同时代的自然科学知识丰富起来的。就其理论体系而言,基本上可分为基础医学、临床医学、药物和方剂学三个方面。

中医学的结构,包括医学(狭义)、医术、医道三个级层。医学:是指中医对人体生理、病理的认知、及疾病的概念及其防治。其内函主要是医疗。医术:是术数。中国特有的象数哲学在医学上的应用,即天文、易学、训诂、地理、历法、数学、气象学多学科的渗透的历史产物。医道:主要包函医学哲学。历代德高望重有真才实学的名中医,都有文史哲的雄厚基而精通医学(广义)。故有“文为基础医为楼”之说。这实际最形象地说明了医学巨匠大师们的知识结构。古今名医家的知识结构,横跨专业的界河,纵横俾阖于不同领域,涉猎到医学、哲学、数学、天文、地理、气象学等自然科学的许多学科。

中医学又称“岐黄之学”,就《内经》中所谈到的岐伯,不但精于医学(广义)而且是“司日月星辰,阴阳历数,尔正尔考,无有差贷”的通才,当认为是古代中医人才的“模式”。医术高明的,有“起死回生”之术的秦越人;举孝廉,创辨证论大法的医圣张仲景;知识渊博,通晓经书,精于外科的华佗;晋·王叔和,官至太医,编著《脉经》,篡修仲景之书;著《针灸甲乙经》的皇甫谧,自学了“四书五经”,因得风疾而勤学于医;著《肘后方》的葛洪,所著还有神仙传史集,五经诸史百家之言;学识渊博,被誉为“山中宰相”的陶弘景,精于医学,而且天文、历法、诗文、书法学方面亦有造诣;被尊为“药王”的孙思邈,通百家说,善庄老之学,兼好释典;身为太傅令的王冰,笃好医学,注释经典;宋·钱乙,是一位集儿科之大成者;被东坡称为“异人”的宠安时,在医学上是一位勇于进取和探索的医学家;以第六人登科,官至翰林的许淑微,是一位《伤寒论》学者;金元时期又有四位学识渊博,在医学上各有突破的医家—刘完素、张从正、李东垣、朱震亨;集“中国医药学之大成”者李时珍,是我国古代四位被现代国际公认的科学家之一;王肯堂以其渊博的常识,丰富的实践,而著《证治准绳》;明、清时期,我国长江流域还涌现出诸如张介宾、吴有性、李中梓、龚廷贤、喻嘉言、叶桂、徐大椿、陈修园、吴鞠通等有名望的医学家,他们大都是精于经史,博于天文,律吕而有造就的医学家。尤其徐大椿是一位多才多艺的人,他不仅精通医学,对于哲学、音乐、书画、武术,甚至于水利工程都有很深的造诣。至于近代的又造就的医学家,大都是有通才的基础。象民国时期的张锡纯、恽铁樵及《名老中医之路》、《名老中医之路续篇》中的名医,他们既是临床家,研究家,又大都是学者与理论家。

再谈一下中医人才的知识结构问题,中医人才,由于各自的基础及各自的实践不同。各类人员所具备的知识和能力亦有不同。中医人才分临床型、研究型、学者型及理论工作者型三种不同的实践类型。临床型:具备临床医学的基础及专业专题方面的知识,具备辨证论治,理法方药运用的能力和应变对策。研究型:具备在基础研究,临床研究方面,对本专业、专题知识有一定的造诣。掌握科研立题构思、设计、实验、观察、分析、统计、基础判断、理性概括的知识及能力。学者及理论工作者型:具备多学科的基础知识,并对中医临床、科研及中医学的发展趋势,具有观察、分析、对比、判断、评价、抽象、归纳、综合的能力。三种实践类型有一个共同点,即必须具备医学和与医学有关的自然科学基础知识,以及方法论知识。同时鉴于中医学属实践医学范畴,即是从事科研、教学工作者,亦应有临床医学的基础和一定的实践经验。

由于各个人才的实践类型不同,及其知识储备、机能水平,智力类型的不同,从而形成了不同的知识结构。鉴于通与专的格调组合不同,人们对科技人才分为四种造型。横超型(横长方型):知识面广而不精,博而不专。竖超型(立长方型):知识专而不博,纵向深入,有专才而失于窄。博而尖型(宝塔式或金字塔式)。博而突型(凸字式)。后两型,都是在博的基础上而专。即知识渊博、基础雄厚,具有一、二门专业知识,水平较高,视野广阔,对某些新问题、新设想有高深见识,而又不受学科的历史界限束缚。

由于中医学的结构层次(文史哲—医学—医术—医道)及中医人才各自的实践类型(临床型、研究型、学者和理论工作者型),从而形成了人才的不同智能构造(横超型、竖超型、博而尖型、博而突型)。历史上的诸名医家,大都精通历史,熟谙诸子百家。而且都是结合自己的临床实践和研究成果,写出了医学著述而又成为医学理论家。他们都是以博取胜,以通成才的。秦越人、张仲景、孙思邈、李时珍、张介宾等人。乃属塔式的中医人才;而钱乙、金元四家,陈自明、傅青主、叶桂、王清任等,则属凸字式的人才。所以从人才开发来看,不管从事什么实践,当从通才考虑。

目前,国内中医机构的设置,分临床、科研、教学三种类型。省一级中医院(或综合医院中医科)、研究所、中医学院(或中医学校)。而省级以下都是单一的临床工作。加之其他一些原因。致使目前中青年中医中,专才尚可数之,而通才则甚少,实是一个发人深思的问题。

中医人才的培育,同其它科技人才育才路经一样。分自学成才和教育成才两途。下面谈一下振兴中医,开拓中医成才之路的问题。上限自春秋战国,下限至晚清,中医人才的培养,主要是采取“师承家传”的方法。这种传统育才方式,虽然由于师资高低不同,讲授时间少,鉴于学生是从实践入手,故使理、法、方、药融为一体,亦培养出不少人才,六十年代提倡的“名师带高徒”的传统教育成才政策无疑是一种良策,扁鹊拜长桑君为师;仓公受业于阳庆;张仲景受业于张伯祖;李东垣从师张元素;庞安时为祖传家承。这种传统教育成才形式,造就了大批中医学巨匠。然而,目前有一种误解:把通过带徒培养出来的人才,亦称为“自学成才”。“自学成才”是有的,黄埔谧、葛洪、徐大椿等名医,就是靠博览群书,刻苦钻研成才的。山东中医学院的周风梧、李克绍教授,亦是自学成才的。解放前及解放初期,中医人才的培养仍是传统的带徒方式。及至五十年代,由于开办中医院校,才形成了一种新型的教育成才形式。并培养出不少中医人才,其中不少已成为中医队伍中的中坚。但由于教学工作照抄西医办学方式,违背了中医学自身的发展规律。由于注重讲授,忽视实践。甚至于连《伤寒论》、《金匮要略》及《温病学》,大都属临床经典学科,亦列入基础学科。使学生接受许多不明晰的概念。这种脱离实践的教学,不利于中医人才的培养。根据《灵枢·官能篇》的育才模式,我认为:在育才过程中,要根据学生的智力(天赋)类型,智能状况,以确定其人才定向(通才还是专才,临床还是科研、教学)。

科技人才智力类型,大体上可分为七种:古典型:在本学科领域内造诣很深,很难于转入另一领域。适合于做专业临床家、研究家;浪漫型:有多学科知识。而且思维活跃,具有弹性,能在多领域里活跃从事。适合做学者、理论家、研究家;再显型:有开发、实施能力,适于从事临床及研究工作;线性型:考虑问题直来直去适于做专科临床;系统型:考虑问题全面,适于做学者,理论家、研究家;条理型:适于发展性研究,做学者、理论家、研究家;探索型:有探索推测才能,适于探索性研究、做研究家、理论家。但不管做什么样人才,人才本身要运用人脑思维。思维方法是知识活化和运用的核心。培养锻炼运用思维能力,有人称之为“脑育”,中医治学称之为“悟性”。程钟令在《医学心悟》自序中所云:“凡书理有未贯徹,者,则昼夜追思,恍然有悟。”从而形象的说明了灵感产生于知识的积累中,灵感的颖悟,对中医人才的成才是相当重要的。所以,在我院对于目前已从事临床的中医人才,亦要根据各自的智力类型和智能状况,作为其发展方向和调整中医人才的专业构成。此即这次讲座的目的之一。希望大家结合个人的具体情况,做一个合理的取向,以期在某个专科、或某个专病有所成就。

“功以才成,业由才广。”要创名牌医院,造就大批名医。选《札记·学说》的一句话:“知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。”愿与大家共勉。

【注】本文为柳少逸先生为复健员工举行的“国学讲座”稿。