【忆往昔】王树春:习医恩师柳吉忱先生

【按】王树春 字朝辉,号半坡,山东省莱阳市人。鲁东大学美术系教授、硕士研究生导师、中国美术家协会会员、中国书法家协会会员。

1962年至1970年在26集团军文化处做专职美术创作员。1971年至1985年在莱阳中心医院任中医科医生。1985年创建了莱阳画院,从事专业书画创作及评论工作。1987年至1988年就读于中国画研究院研修班。1990年9月调烟台师范学院筹建美术系并任教。1993年7月应邀去韩国木浦大学、群山大学进行文化艺术交流,并在光州直辖市仁济美术馆举办个人画展。1994年4月应邀去日本别府大学进行文化艺术交流。曾参加国内外举办的个人书画展六次,在国内外出版个人书画集五本,1988年其书画作品被中国美术馆收藏三件、中国画研究院收藏两件;1992年其作品被炎黄艺术馆收藏作品三件;1993年其作品被韩国光州直辖市仁济美术馆收藏作品两件;1994年其作品被天安门城楼收藏两件;1998年其作品被上海书画出版社收藏一件。出版个人专著《国画创作散论》、《胶东清代书画志遗》、《张玄墓志书法分析与临习》、《环山斋文集》等。

王树春一生有着传奇的经历,被誉为“生活中的强人”、“艺术中的苦学派”。2014年,他向学校捐赠了346件书画作品,包括了清代至民国初期,胶东地区50位书画家188件书画珍品以及他本人创作的158件书画精品,建设了胶东清代书画馆、王树春书画馆。

今天是王树春教授去世三周年的日子,2017年王教授因病医治无效在北京去世。编发先生的文章,兹以缅怀!

习医恩师柳吉忱先生

王树春

因白细胞减少,不宜放射工作,余1972年进中医科,从师学习中医。余卫校读书时,尤爱中医,故择中医学之。中医科过五十岁医师者,柳吉忱、王维欣、宋谦厚诸先生。科主任、主任医师柳吉忱先生为余之师,当时没恢复高考,急需医务人员,领导采用以师带徒的学习方法。现回忆此法最佳,如同读硕士研究生、博士研究生,三年后即能独立工作。

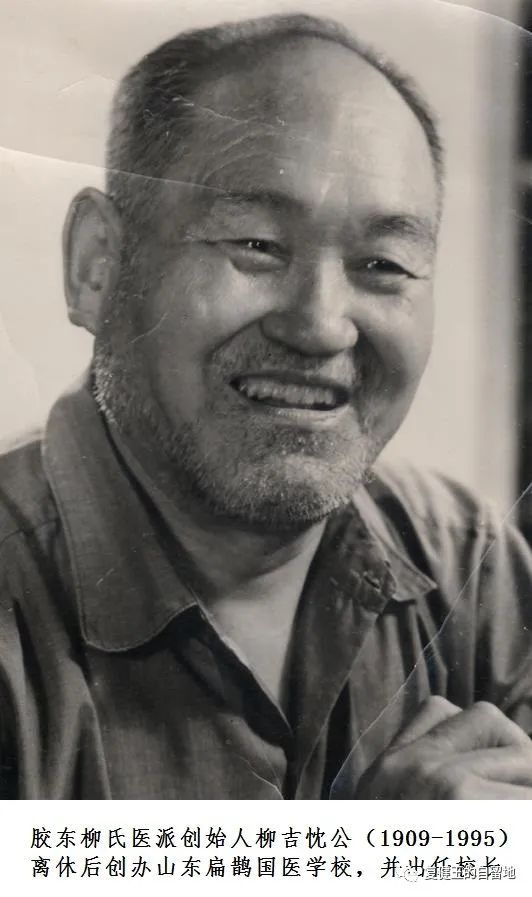

余师吉忱公,名毓庆,号济生,以字行。山东栖霞市东林人。少年聪颖勤学,六岁入族私塾,精读传统经典文化,“四书五经”。十九岁毕业于烟台育才中学。后患类风湿关节炎,多方求医治之无效,后得同邑清末贡士,儒医李兰逊先生,仅服二十余剂药,兼药熨病愈。治病间对话甚欢,李先生言柳公习医,曰:“社会动乱,习医济世活人。”柳公欣然允之。

柳公随师时,见李兰逊先生用“阳和汤”治多种病,问师何意?师曰:“昔日尔患痹,以阳和汤治愈”。清·王洪绪著《外科全生集》,治鹤膝风,列阳和汤为主治之首。又问:“某君腰疾,师诊痛痹,舍乌头汤,用阳和汤愈之”。师曰,景岳尝云:“此血气受寒则凝而留聚,聚则为痹,是为痛痹,此阴邪也……经曰,邪入于阴则痹,正谓此也,是以治痹之法,最宜峻补真阴,使气血得行,则寒邪遂去;若过用风湿痰滞等药,再伤阴分,反增其病矣。”柳公捷足学李师医理,实践经验,加以发展,后传子柳少逸,弟子王树春,广泛实践,其效可佳。

柳公在李师的指导下,通读了《内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《神农本草经》等经典著作,同时又读了后世本草,药性诸书。又学习了《千金》、《外台》、“金元四家”、《景岳全书》、《温热经纬》、《温病条辨》诸家之学。柳公诚有心志,“读尽天下中医书,写出医理新篇章”,系统提高医理,捷径汲取名医菁华,1930年春,柳公考入天津于稼谦国医班学习三年。1935年至1938年毕业于上海恽铁憔国医班,已达饱学之士,大江南北纳百川,贯通古今中西医。

1941年,因革命的需要,柳公积极投入抗日救国运动中,并化名“罗林”,以教师、行医为掩护,从事地下革命活动。解放后任栖霞县医院业务院长,莱阳专署中医药门诊部主任,烟台市莱阳中心医院中医科主任医师。

1954年至1960年,负责莱阳专署中医培训工作,主办七期中医进修班,亲授《内经》、《伤寒论》、《金匮要略》,温病学、药物学和医学史等课。1960年聘于山东省莱阳中医药学校讲授温病学。

1955年为山东中医学会理事,中华全国中医学会会员,烟台地区中医学会副理事长,1980年为莱阳市政协常委。胶东半岛诸多名中医出自柳公门下。柳公著有《内经讲稿》、《伤寒论讲稿》、《温病讲稿》、《本草经讲稿》、《柳吉忱医疗经验》、《脏腑诊治纲要》、《风火简论》、《中医外治法集锦》、《济众利乡篇》、《热病条释》、《周易卜筮》等书,撰写了《运气学说之我见》、《哮与喘的证治》、《癫狂痴呆的证治》、《崩漏治验》等几十篇学术论文。

随师三载 承医为民

1972年,柳公年近七旬,收余为弟子,而立之年,特殊荣幸,与师同桌,以师授徒,以徒聆听,朝夕解读,悟道务实,随师三载,承医为民。柳公,崇德做人,儒雅时尚,善良施民,满腹经纶,言谈侃侃,诲人不倦,满腔热忱,启迪后生,早日成才,洵属可敬。

学习分两个阶段。

一、中医基础学习阶段。课本中医基础学、药性、中医方剂学,必须硬背强记。继学经典,《内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《温病学》、《中医各家学说》、《中国医学史》、《医古文》。余用科学的学习方法,拼搏的精神,只争朝夕,缩短时间,早出成绩。

方剂挂壁抬头记,低头熟辨药性篇,行走不离中医书,疑难问题多问师。半年后由入门到熟练,方剂记下二百个,药性说出三百种,中医基础理论不仅理解,也能运用熟练。

二、中医提高学习阶段。柳公教余诊治病人,面对病人研究病情,由简到繁,由浅入深,辨证、论病、施治,尤对住院病人的病情,反复说教、反复实践、反复总结,达到治愈为目的。半年后,让余亲自诊治病,柳公详细认真点评,医术不断提高,治疗效果满意。柳公在专业上不保守,没有旧观念和习俗,没有架子,老少俩同志,平等相对待,时间久矣,除谈医道,再谈文史哲,书画养生,做人处事,自身抗日的经历,古往今来,对坐必谈。

感言:“三年中医师指点,满腹皆是古今篇,诊治胸中已成竹,再看柳公笑开颜。”余十四年看病,门庭若市,誉满半岛,余一生受益最多与柳公相处之日,对我后来艺术上的成功,奠定了多学科知识的基础和好的思想基础。

柳公医学指导思想,常告诫余,凡习医者,必全心全意为国民服务,达到药到病除为目的。要精熟中医基础理论,活学活用,集百家之长为己用,承传弘扬,要胆大心细,知其圆而行于方。因时因地因人制宜,古今结合,中西结合,治病用一方一法,也可多方多法,调动能治好病的所有手段。柳公几十年的临证实践,效方效法述之不尽。

1974年柳公荐余去山东省莱阳中医药学校进修中医理论一年,授课老师,王吉甫、方甫,宋建民、刘明德等诸先生。

1976年,领导决定余任莱阳新医大学中医基础课的老师,柳公又荐余去山东省中医学院师资进修班学习中医理论半年,授课老师张珍玉、李克绍、周凤梧、周次清、张志远诸先生,后皆成博士研究生导师,此次学习受益匪浅。

上中医基础课时,余向授课老师张珍玉先生提出,书中“脾胃不合”,是胃病的理论,是不正确的。余提出,“脾胃不合”,是证而不是病的理论学说。张先生刮目相看,急问,何人为师?余曰:“柳吉忱先生。张先生大惊叹曰:名师出高徒矣。”

1976年上半年,烟台地区组织医疗队,莱阳中心医院外科医生杨学福、内科医生张宏建、妇科医生单清学、中医科医生王树春,其他是护士共七人。进住莱州市土山镇医院,中医只有王树春一人,每天看病百余人,周围沙河镇、徐家乡、苗家乡、珍珠镇等,拖拉机载人来看病,同查体一样,中医诊病一天百余人,太过了。当时治病甚效,群众呼之“神医来了”。莱阳中心医院领导和柳公皆为余高兴。结果余长期看病太过,积劳成疾,从此留下终生不能治愈的心脏病,胸闷气短、疼痛,劳累、生气、外感即加重。经过长期治疗,至今时止时发。

莱阳市委决定成立莱阳市书画院,让余去创建并负责。吕杰三院长三次找余讲明,县委董跃平副书记代表莱阳市委来谈话,余服从了决定。1985年1月10日离开了工作十四年的医院,弃医就艺。

感言:医路艰辛十四载,笔下开出万药材,一路解除民疾苦,不图名利心乐哉,弃医就艺本无意,政府命我涉艺海,从零创建书画院,成败给我一平台。恩师牵手送我走,陌生道路自己踩,努力进取重科学,功成名就常回来。

【注】本文原载于山东人民出版社王树春《环山斋文集·上篇》2015年1月版。

王树春(左)·柳吉忱(右)