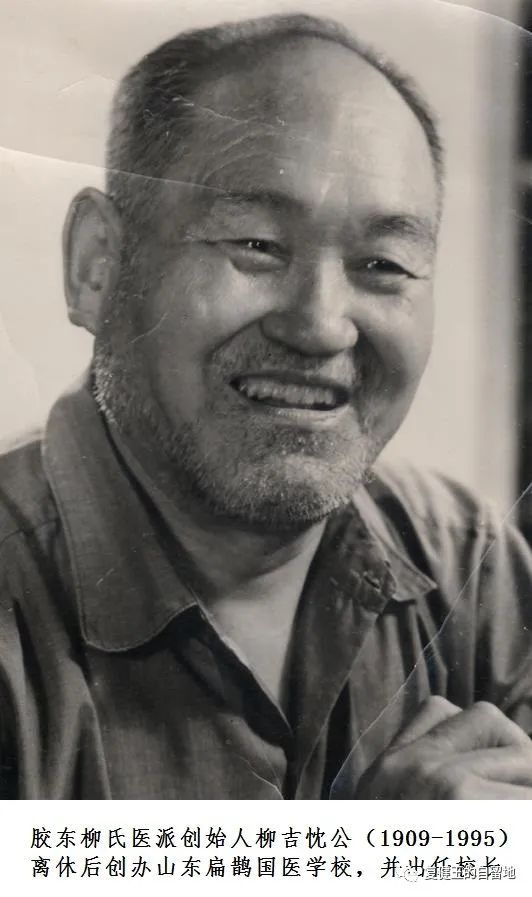

【脉学研究】柳少逸先生解读《难经》脉学(2)

《难经》“独取寸口”解读

柳少逸

《难经》“一难曰:十二经皆有动脉,独取寸口,以决五藏六府死生吉凶之法,何谓也?然:寸口者,脉之大会,手太阴之脉动也。人一呼脉行三寸,一吸脉行三寸,呼吸定息,脉行六寸。人一日一夜,凡一万三千五百息,脉行五十度,周于身。漏水下百刻,荣卫行阳二十五度,行阴亦二十五度,为一周也。故五十度复会于手太阴寸口者,五脏六腑之所终始,故法取于寸口也。”

①“十二经皆有动脉,独取寸口,以决五藏六府死生吉凶之法,何谓也?”

首发一难,问手足十二经在一定的部位上皆有动脉,何以单独切寸口脉,作为诊断五脏六腑病变的轻重及预后良恶的方法呢?五藏六府之气,昼夜循环,始于肺而终于肺,肺主一身之气,而寸口乃肺之动脉,在太渊、经渠之分,为脉之大会,故越人独取此以候五藏六府之气。然诸经动脉,医者不可不知,故张仲景在《伤寒论》序中所斥:“按寸不及尺,握手不及足。”

②“然:寸口者,脉之大会,手太阴之脉动也。”

“然”,答辞。“会”,聚也。手太阴,肺之经脉。盖因肺主气,十二经之脉动,皆肺气鼓之,故肺朝百脉,是以十二经脉总会于寸口。寸口者,即《素问·经脉别论》“气口成寸,以决死生”之义,故曰寸口。因以两手桡骨头内侧的诊脉部位,距鱼际一寸,故称寸口。而距尺泽一尺,故称尺部。此三部又称寸、关、尺部。清·叶霖云:“寸口三部,鱼际为寸,太渊之高骨为关,经渠为尺(注:此三部,非切脉之点),是手太阴肺经之动脉也。人之饮食入胃,其清气上注于肺,以应呼吸,而行脉度。越人立问之意,所以独取夫寸口,而后世宗之,为不易之法,四十五难‘脉会太渊’,亦此义也。”大会是形容总的汇合之处,因这个部位为十二经脉经气汇聚之处,为脉之大会,故五脏六腑及其经脉发生病变时,均会影响到肺经,而寸口脉会出现一定的反应,此即诊寸口脉的意义。

③“人一呼脉行三寸,一吸脉行三寸,呼吸定息,脉行六寸。人一日一夜,凡一万三千五百息,脉行五十度周于身。漏水下百刻。荣卫行阳二十五度,行阴亦二十五度,为一周也,故五十度复会于手太阴。寸口者,五藏六府之所终始,故法取于寸口也。”

此段经文,在《灵枢·五十营》亦有同样的论述。“一万三千五百息”,是人一昼夜呼吸的次数。人一呼脉再动,气行三寸,一吸脉亦再动,气行三寸,呼吸定息,气行六寸。本篇尚有“人经脉上下左右前后二十八脉,周身十六丈二尺,以应二十八宿”的记载。经言人身经脉之行,上和于天星之度。天周二十八宿,即角、亢、氏、房、心、尾、箕为东方七宿;斗、牛、女、虚、危、室、壁为北方七宿;奎、娄、胃、昴、毕、觜、参为西方七宿;井、鬼、柳、星、张、翼、轸为南方七宿。这是二十八宿的方位,形成地球轨道与天球相交形成的大圈,即叫着“黄道”。手足十二经脉,左右各一,共计二十四脉,再加上任、督二脉,及左右蹻脉,合二十八脉,环绕全身一周,总长度是十六丈二尺,按每息行六寸计,运行二十八脉一周,长度为十六丈二尺。据《难经·二十八难》所云:“冲脉者,起于气冲,并足阳明经之络。”“带脉,起于季胁,回身一周。”“阳维、阴维者,维络于身,溢蓄不能环流灌溉诸经也。”故奇经八脉有独立经行的只有督任、两跷了。脉行五十营于身,漏水下百刻,凡行八百一十丈,一万三千五百息。漏,是古代计时器,是用铜壶储水,水滴下漏于受水壶,壶上有箭,标明时刻。一天内滴水的刻数为一百刻,作计时单位,漏水下注百刻,为一昼夜的时间,曰“漏水下百刻”。对此《灵枢·营卫生会》有:“人受气于谷,谷入于胃,以传于肺,其清者为营,浊者为卫,营在脉中,卫在脉外;营周不休,五十度而复大会,卫与营俱行阳二十五度,行阴二十五度,一周也,故亦五十度而复大会于手太阴”的记载。《素问·平人气象论》有:“人一呼脉再动,一吸脉亦再动,呼吸定息,脉五动,闰以太息,命曰平人”记述。故脉者,营气也。行经脉一日五十周。此五脏六腑之所始终,故取法于寸口。

本节对独取寸口的意义,重在指出寸口是“脉之大会”,也是五脏六腑气血循环的起止点,所以在脉诊中占有重要的地位,是对寸口脉法的高度概括。

【注】本文选自柳少逸著《医学讲习笔录》,题目是编者加的。